Paris 1856

El visitante de Estambul que tiene la suerte de llegar por mar desde el Mediterráneo no puede menos que quedar deslumbrado por la magnitud y belleza de un paraje único, más cargado que cualquier otro de historia y de fantasía. Los escritores no han podido resistir la tentación de describir lo indescriptible. Así, Edmondo de Amicis contaba extasiado en 1878 cómo su barco entraba en la desembocadura de un ancho río en cuya orilla el amanecer va desvelando el perfil de los minaretes de Sultanahmet entre las nieblas matinales. Nuestro inconsciente siente quizá que esta masa de agua pudo formarse hace siete mil años por un cataclismo que hizo subir 73 metros el nivel del mar Mediterráneo. Según estudios recientes, su caudal se precipitó hacia la llanura que ahora cubre el mar Negro y la leyenda de diversas civilizaciones recuerda esta inundación como «el diluvio universal”. El Bósforo es el escenario del mito de Jasón, que relató con lujo de detalles Apolonio de Rodas en el siglo III a.C. en su epopeya titulada Las Argonáuticas. Cuenta el mito que en tiempo inmemorial un príncipe griego emprendió con otros cincuenta héroes la remontada de las aguas del temido estrecho en la nave que llamó Argos. Nadie lo había logrado antes pero él consiguió superar obstáculos fabulosos, incluidas las Simpléglades, unas rocas supuestamente flotantes que obstruían la entrada al mar Negro. Al final consiguió llegar llega al reino de Colcos, en la actual Georgia, donde tuvo que vencer nuevas pruebas para llevarse el trofeo que perseguía, el vellocino de oro, burlando su custodia por dos toros gigantes y un dragón que nunca duerme. Volvió Jasón a su tierra con una compañera conflictiva: la princesa Medea, hija del rey de Colcos y peligrosa hechicera que conocemos por la tragedia de Eurípides. Quizá tenga algo que ver este relato mitológico con la gran riqueza pesquera que navega por este brazo de mar de 35 kilómetros. El geógrafo romano Estrabón describió con precisión en el siglo I a.C. como grandes bancos de peces que nacen en el mar de Azov se desplazan cada año por el Bósforo. Seguramente fue su riqueza la que atrajo a los colonos griegos del primer asentamiento de Bizancio. Al parecer, unas formaciones rocosas en el fondo de la desembocadura en el lado asiático desvían a los peces hacia el oeste y los dirigen hacia la entrada del estuario que llamamos Cuerno de Oro. Allí son capturados fácilmente por los pescadores que hoy vemos en el puente de Gálata continuando una tradición milenaria.

Por si esta riqueza y este prestigio legendario no fueran suficientes, hay que recordar que el Bósforo es además una vía de agua de decisiva importancia estratégica pues comunica el Mar Negro con el Mediterráneo y como tal ha protagonizado capítulos decisivos de la historia. El final del longevo imperio Bizantino se fraguó en sus aguas, cuando los turcos otomanos, que habían avanzado en sus conquistas hasta dejarlo reducido a poco más que la capital Constantinopla, construyeron a ambos lados del estrecho sendas fortalezas que les permitieron controlar la navegación y asfixiar económicamente a la ciudad cortando sus suministros. A partir de la toma de la capital bizantina en 1453, el Imperio Otomano controló durante dos siglos y medio el Bósforo y el Mar Negro, que se convirtió en su lago interior, pues los turcos dominaban, directamente o a través de estados vasallos, todas las regiones ribereñas. Esta situación cambió en torno a 1700, cuando la Rusia de Pedro I el Grande se convirtió en un poderoso imperio, expansivo y modernizado a semejanza de las grandes potencias de la Edad Moderna. Rusia actualizó su administración y su ejército y empezó a presionar hacia el Sur con la conquista de Ucrania en 1658 y la del Mar de Azov en 1696. Así amenazó con obtener acceso al Mar Negro tan pronto como lograra controlar el estrecho de Kerch. El objetivo final era más ambicioso: romper el monopolio de los turcos en el Mar Negro y en los estrechos del Bósforo y los Dardanelos para poder tener acceso libre y directo al Mediterráneo. En esta pretensión, los rusos en plena expansión y progreso encontraban frente a ellos un Imperio Otomano que había iniciado su decadencia. En 1683 había fracasado en su intento de conquistar Viena y estaba en retirada en el Mediterráneo y en el centro de Europa, que había arrollado dos siglos antes. Su armamento estaba quedando obsoleto, su economía seguía anclada en el sistema feudal y su cultura ligada íntimamente a la religión y cerrada al progreso técnico que la ciencia traía a Europa. Con estos medios sólo a duras penas podía contener la disgregación de los muy diversos pueblos que dominaba en los balcanes y en Oriente Medio. Aunque este imperio en decadencia pudo mantenerse, con algunos intervalos de modernización, tenía que emplear todas sus energías en resistir el empuje de los ejércitos rusos desde el norte, los austriacos en sus posesiones de los Balcanes y de los persas desde el Oriente. La emperatriz Catalina II consiguió conquistar la península de Crimea en 1783. No pudo seguir adelante porque tenía otros frentes que atender pero en el futuro la Rusia imperial no cejó en su presión armada y diplomática para lograr su objetivo último: obtener libre acceso a los estrechos. O al menos, una presencia efectiva en el Oriente Medio, como por ejemplo en Siria.

Si el Imperio Otomano, que el Zar Nicolás I llamara el hombre enfermo de Europa, pudo resistir más o menos incólume hasta principios del siglo XX fue porque tuvo a su lado un aliado objetivo que no podía permitir su desplome. Este aliado seguro fue el Imperio Británico, que en la llamada “cuestión de Oriente” (¿qué hacer cuando se derrumbe el Imperio Otomano?) lo tenía claro: se propuso evitarlo a toda costa y rechazó un posible desmembramiento y reparto de sus territorios que propuso el zar. No podía permitir que Rusia tuviera acceso al Mediterráneo, mar que controlaba y que aseguraba una comunicación sin obstáculos con la India, convertida en la joya de la corona una vez que Gran Bretaña había perdido sus colonias en América del Norte. Contaba con la complicidad de Francia, que, con el pretexto de proteger a las minorías católicas en Oriente medio, quería reservarse un papel en cualquier reparto del Imperio. Un argumento que los rusos también utilizaban para reforzar su presión sobre Turquía: la protección de la minoría ortodoxa desde el Patriarcado de Moscú que afirmaba su primacía sobre el de Constantinopla. Las tensiones y los incidentes fueron constantes y la pugna por los estrechos se fue resolviendo en Tratados sucesivos que, dada la correlación de fuerzas favorable a los intereses británicos, mantuvieron a raya a los rusos. En 1829 el Tratado de Adrianópolis acabó con el monopolio otomano y abrió los estrechos a la navegación mercante. Y el firmado en Londres en 1841 mantuvo el Mar Negro y los estrechos libres de las flotas de guerra salvo que fueran aliadas y obtuvieran el consentimiento del sultán.

En 1853 el zar NIcolás II reavivó la tradicional ofensiva rusa hacia el sur y cometió varios errores al desencadenar la guerra de Crimea. El primer error: no contar con la determinación de lo británicos de apoyar la continuidad del Imperio Otomano para asegurar un régimen de los estrechos favorable a su objetivo de impedir la competencia rusa en el Mediterráneo. El segundo error fue diplomático y consistió en ignorar el interés de la Francia de Napoleón III en hacerse presente en esta pugna apoyando a los ingleses para proteger sus propios intereses en el Medio Oriente. Y lo mismo puede decirse del interés de Austria de debilitar la presión de Rusia en su esfera de influencia en los Balcanes. En fin, el error más grave fue subestimar el progreso técnico que habían alcanzado las potencias occidentales, que dejaba rezagada a Rusia como habían quedado rezagados los turcos frente al apogeo expansivo de Pedro el Grande. Sin saberlo, los rusos provocaron la primera guerra moderna: los ingleses usaron nuevas armas de mayor alcance que las suyas, transporte rápido y seguro de tropas en barcos de vapor, comunicaciones inmediatas por el recién inventado telégrafo. Y un arma aún más decisiva: una opinión pública enardecida por los nuevos medios de comunicación de masas. Estos crearon una auténtica fiebre patriótica y nacionalista contra el bárbaro oso ruso y en defensa de la débil Turquía, cuyos sultanes empezaban a “civilizar” de acuerdo con el dictado de Europa. Ante el atrevimiento ruso, las flotas británica y francesa atravesaron los estrechos y plantearon batalla en Sebastopol, la capital rusa de Crimea. Cayó tras un año largo de duro asedio, arrasada por la famosa carga de la brigada ligera que inmortalizó en el cine la película de Tony Richardson en 1963.

Como todas las guerras, y esta fue especialmente cruenta precisamente por los nuevos medios empleados, la de Crimea dejó, además de una estela de destrucción, un temor que propició que las potencias acordaran un arreglo diseñando medios concretos para evitar futuras contiendas. La conferencia de paz que aprobó el Tratado de París en 1856 fue principalmente un arreglo político y sus resultados más significativos fueron consolidar la independencia y la integridad territorial de Turquía y neutralizar el Mar Negro. Pero además incluyó significativos avances en los intentos de someter las relaciones internacionales al imperio del derecho: extendió al Danubio las reglas de la Conferencia de Viena sobre libre navegación de los ríos internacionales y puso las bases de una regulación del derecho marítimo en tiempo de guerra. Introdujo también la “mediación” y los “buenos oficios” como procedimientos para garantizar la paz en caso de conflicto sobre el status de Turquía. Las “altas partes partes contratantes” (Francia, Reino Unido, Prusia, Rusia y Cerdeña) declaraban que la Sublime Puerta era “admitida a participar en las ventajas del derecho público y del concierto europeo”. ¿Quería decir esta confusa frase que el Imperio Otomano, potencia no cristiana, pasaba a formar parte de las naciones “civilizadas” y por lo tanto, a ser un sujeto más del derecho internacional? Lo cierto es que el Imperio llevaba siglos firmando tratados y manteniendo relaciones diplomáticas con las potencias europeas. Sin embargo, no formaba parte del sistema de equilibrio que se llamaba el “concierto europeo”, por el cual aquellas se obligaban a reaccionar colectivamente contra una de ellas que pusiera en peligro a las demás. Turquía pasó así a disfrutar de estas “ventajas” hasta que el orden europeo saltó por los aires en la primera gran guerra de 1914-18 y el sultán cometió el error de adherirse a Alemania y las potencias centrales. Los vencedores le quitaron el control de los estrechos en el tratado de Lausana de 1923, que los declaró libres y abiertos al tráfico tanto mercante como naval, bajo ciertas condiciones de libertad y seguridad que precisó en 1936 el convenio de Montreux, vigente hasta hoy. ¿A quién puede extrañar que la Turquía actual esté planeando abrir un nuevo canal al oeste del Bósforo para obviar condiciones tan desfavorables para sus intereses tradicionales?

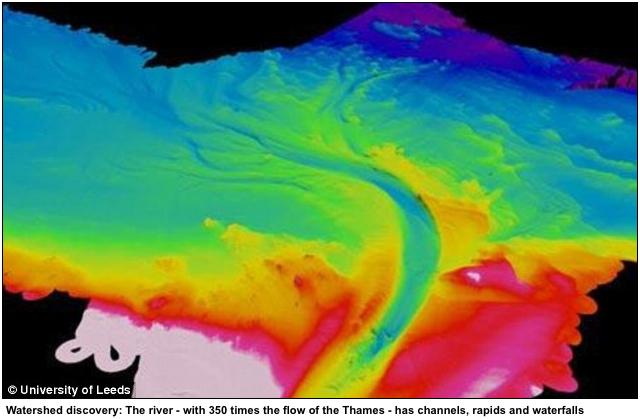

Un último apunte sobre la extraordinaria configuración física de este estrecho con tanta repercusión histórica es obligado. El Bósforo proyecta una enorme energía física, pues vierte en el mar de Mármara la masa de aguas rebosantes del mar Negro, que a su vez las recibe de tres ríos famosos: el Don, el Dnieper y el Danubio, entre otros. Y por si fuera poco, esta corriente que discurre serpenteando hacia el sur esconde en sus niveles profundos un río subacuático de agua salada que el Mediterráneo empuja en sentido contrario hasta la boca del Mar Negro. La universidad de Leeds concluyó en 2010 un estudio detallado de esta corriente oculta en las profundidades, pero ya la había descubierto en 1680 un joven explorador italiano de nombre Julio Ferdinando Marsili con medios rudimentarios, quien explicó que esta Corrente sottano era la causante de las bruscas turbulencias de aquellas aguas.

(AMICIS, Edmondo de: Constantinopla; Voces, Madrid 2004.–KINROSS, John Patrick: The Ottoman Centuries. The Rise and Fall of the Ottoman Empire; Perennial, Londres 2002.–ASCHESON, Neal: Black Sea The Birthplace of Civilization and Barbarism; Vintage Books, Londres 2007.–MANTRAN, Robert: HIstoire de la Turquie; P.U.F., Paris 1968.–GREWE, Wilhelm G.: The Epochs of International Law; De Gruyter, Berlín-Nueva york,, 2000.–DALBY, Andrew: Tastes of Byzantium; L.B.Tauris, Londres 2003)