Tahití, 1788

En medio del Océano Pacífico, a igual distancia de las costas de Nueva Zelanda y las del Perú se encuentra una pequeña isla a la que los ingleses llamaron Pitcairn, el nombre de un marino del balandro británico Swallow que la descubrió en 1767. Tanto este como el portugués Fernandes de Queirós, que la avistó en 1606, pasaron de largo y la dejaron languidecer solitaria y despoblada. Iba a hacerse famosa un siglo más tarde como escenario de una auténtica tragedia moderna popularizada en la literatura y el cine, ya que fue en ella donde recalaron los amotinados del velero Bounty. Era un mercante que había sido acondicionado por la Armada británica con la misión de recolectar ejemplares del árbol del pan, el modesto alimento de los polinesios que el Imperio pretendía transplantar al Caribe para usarlo con los esclavos de las plantaciones de las antillas británicas. El Bounty llegó a la bahía de Matavai, en Tahití, en octubre de 1788 tras un viaje muy largo: diez meses en total, pues, después de tocar en la isla de Tenerife intentó alcanzar el Pacífico bordeando el Cabo de Hornos pero los fuertes vientos le obligaron a rehacer el camino para llegar a Tasmania desde el Cabo de Buena Esperanza. La travesía no sólo fue larga, fué también penosa por otras razones. Su comandante era el teniente William Blight, un marino irascible que maltrataba a sus hombres con toda clase de improperios y castigos corporales, amén de regatearles las escasas raciones de comida. Tahití fue para ellos un descanso en lo que el propio Blight describió en su diario de a bordo como “el paraíso del mundo”. Se demoraron cinco meses en reunir 1015 plantas del famoso árbol, en medio de la abundancia y la amistosa compañía de los nativos “y las nativas”. Zarparon de vuelta desconsolados. Blight se había abstenido de los placeres sensuales de la isla y volvía aún más malhumorado y violento. Su segundo Fletcher Christian no pudo soportar las humillaciones y encabezó un motín a bordo. Redujo al capitán y a unos pocos fieles y los abandonó a la deriva en una lancha de salvamento. En ella, contra todo pronóstico, el mar los llevó a Timor y finalmente pudieron llegar a Londres, donde denunciaron el caso. Christian y el resto de los marinos, más un grupo de nativos, se apropiaron del Bounty y navegaron hasta la isla de Pitcairn, de la que tomaron posesión. En un memorable actus tragicus, quemaron la nave y vivieron 35 años en la isla sin ser descubiertos. Pero no supieron crear el paraíso soñado. Acabaron enfrentándose entre sí y con los polinesios con gran violencia y mortandad. Dos fragatas inglesas visitaron la isla en 1814 y sólo encontraron a un superviviente de los amotinados originales, un cierto John Adams que pretendía pastorear a la pequeña comunidad con el uso de la Biblia rescatada del Bounty. Hoy es Pitcairn la última colonia británica en el Pacífico, tiene 42 habitantes y las cosas no parecen haber mejorado mucho: hemos sabido hace pocos meses que Michael Warren, ex-alcalde de la isla, fue condenado por delitos sexuales graves; y no era la primera vez.

Como no es difícil imaginar, historias como la del Bounty hubieron de suceder con frecuencia durante los siglos de dominio colonial de las islas del Pacífico. En 1498 el portugués Vasco de Gama había llegado como explorador a las costas de la India bordeando el continente africano y en el 1502 volvió con veinte buques de guerra para instaurar el imperio portugués en Oriente, negociando con los príncipes locales o arrebatándoles el control de los puertos por la fuerza. Portugal alegaba como título de soberanía sobre las islas y el mar las bulas Inter Coetera, con las que un año antes el Papa Inocencio IV había repartido el océano entre los reinos de Castilla y Portugal siguiendo un meridiano que dividía el Atlántico entre ambas potencias y les daba derechos exclusivos respectivamente al oeste y al este de la línea. España y Portugal acordaron más tarde extender al conjunto del globo terráqueo la división y se adjudicaron entre sí el océano y las islas del Pacífico, haciendo coincidir la línea divisoria con un meridiano que pasa por las islas Molucas. Esta fue la frontera de demarcación que consolidó su dominio por un siglo: los portugueses llegaban desde África, los españoles desde el Perú y Acapulco. Pronto llegaron los holandeses con su poderosa Compañía de las Islas Orientales a desafiar el dominio hispano-portugués, pues obviamente se negaron a reconocer la autoridad del Papa para distribuir la soberanía sobre el mundo y no estaban dispuestos a respetar el monopolio de las potencias ibéricas sobre el comercio asiático de las especias y la seda. En 1603, cuando España y Portugal estaban unidos bajo el reinado de Felipe II, el apresamiento del buque portugués Santa Catarina en aguas del sultanato de Johor, al sur de Malasia, dio lugar a una controversia famosa. El jurista holandés Hugo Grocio defendió el derecho de sus compatriotas a navegar y comerciar en el Pacífico según un novedoso principio: el de “la libertad de los mares”. Este negaba validez al monopolio y a los títulos del Imperio español argumentando la existencia de un derecho natural de todos los pueblos a comunicarse y a comerciar entre sí, un derecho que, precisamente, había defendido el español padre Vitoria como título de la conquista de América por Castilla. Discutido el principio, todo se reducía a la correlación de fuerzas entre las potencias marítimas. España mantuvo las Filipinas y Portugal Goa y otros enclaves en la India pero el resto del Pacífico fue presa de los imperios emergentes, los Países Bajos, Francia y Gran Bretaña.

Lo que había sido precaria posesión de enclaves para la protección de las rutas marítimas se convirtió así en dominio imperial sistemático, apoyado en los descubrimientos científicos que a partir de 1700 cobraron creciente importancia en la navegación. Los nuevos conocimientos de astronomía náutica, la mayor precisión de los instrumentos científicos y los métodos de cálculo matemático permitieron definir con exactitud la geografía del planeta. Franceses y británicos extendieron entonces a Oceanía la pugna que mantenían entre sí y con España por el control del comercio marítimo mundial. El siglo XVIII fue el período de máxima confrontación por el control de las comunicaciones oceánicas y la ocupación de las islas. Y la pugna no era solo militar: el caso del Bounty muestra que había también intereses científicos de importancia estratégica para descubrir y clasificar plantas desconocidas, útiles para la alimentación y también para la medicina. Se crearon importantes instituciones para promover los descubrimientos científicos, como la Royal Society londinense en 1660, y el Observatorio de París y la Académie des Sciences pocos años más tarde. De todas sus exploraciones los viajeros, empezando por el británico capitán Cook, el francés marqués de Bougainville y el sueco Carlos Linneo, daban cuenta detallada en informes o en libros y artículos. España participó en este movimiento ya bien entrado el siglo XVIII, con la expedición botánica de José Celestino Mutis en busca de plantas medicinales. La de Alejandro Malaspina en el Pacífico entre 1789 y 1794 pretendió hacer una descripción exhaustiva de los recursos naturales y humanos de las posesiones españolas. Los Estados Unidos se unieron a estas exploraciones ya al comienzo del siglo XIX siguiendo las rutas de la industria ballenera.

Las noticias sobre el Pacífico cautivaron la imaginación de la Europa ilustrada al igual que había había sucedido con el descubrimiento de América dos siglos antes, con relatos de aventureros a los que inspiraba una especie de narcisismo del sufrimiento y el deseo de obtener recompensas en este mundo y en la eternidad. Y siendo esto así ¿cómo no iban las revelaciones sobre el nuevo paraíso terrenal de Oceanía a excitar la fantasía de escritores y artistas? Tras las huellas de exploradores y científicos surgió así toda una rica literatura en la que la ficción se mezcla con la realidad en un mundo de peligro y aventura lejos de la dura vida cotidiana de Europa y América. Fueron no pocos los literatos que recrearon este mundo fabuloso después de haber experimentado personalmente la exploración. R.L. Stevenson, que pasó los últimos años de su vida en Samoa, hizo un recuento detallado de costumbres y paisajes que se anticipó a los estudios científicos de etnógrafos y antropólogos. Y en su más famosa novela, La isla del Tesoro, nos invita, significativamente, a buscar allende los mares un tesoro que simboliza algún misterio oculto.

En efecto, los escritores más conocidos por su ficción oceánica suelen contar lo que han visto personalmente pero se sirven de las islas del sur y sus mares como escenario, o más bien como excusa, para tratar temas más trascendentes: escriben filosofía disfrazada de aventura. El pionero fue Daniel Defoe con su Robinson Crusoe publicada en 1719. El protagonista descubre un mundo virgen, un trasunto de los mares del sur que sitúa en una isla cercana a la desembocadura del río Orinoco. Poco importa dónde: de lo que se trata es de presentar la insólita peripecia de un hombre sólo, desgarrado por la culpa de haber abandonado su mundo para navegar a la aventura, que tiene que crear de la nada una “nación” unipersonal, por supuesto británica y puritana. Herman Melville navega en Typee, su primera novela, enrolado en un buque de la próspera industria ballenera de Nueva Inglaterra. Deserta de la disciplina y de las penalidades de la navegación al llegar a la isla de Nuku Hiva, donde conviven dos tribus violentamente enfrentadas, la una compuesta de amistosos “buenos salvajes” y agresiva la otra, los Typee, que practican el canibalismo. Melville muestra así su visión sobre el misterio del hombre sólo fuera de la civilización y de este modo ofrece una traducción de su carácter atormentado, que le llevó a navegar en su juventud para huir del penoso trabajo de la tierra y a escribir en su edad madura para combatir la desesperación. John Griffith Chaney (Jack London), norteamericano como Melville pero nacido en California, se distinguió como autor de novelas sociales y acabó incluyendo a las islas del Pacífico entre los variados escenarios de sus aventuras filosóficas, extremando la violencia de la exploración del ser humano que se arriesga en parajes desconocidos. Joseph Conrad, también a finales del siglo XIX, nos da el ejemplo más acabado de este género literario de aventuras que son viajes al fondo del alma. Nativo de una Polonia subyugada por el imperialismo ruso, se hace inglés pero vive siempre sus viajes exóticos como un descastado: no llega a ser “uno de los nuestros”, como Jim en su novela que lleva este título. Sus vivencias en los los mares del sur, incluso en los parajes más paradisíacos, no le aclaran el secreto de la existencia; por todas partes encuentra la oscura presencia del mal y del pecado. “¿Qué ocurre, resume José Vicente Selma, en aquellos lugares donde termina Occidente y arranca una selva hostil, una impenetrable tiniebla?”

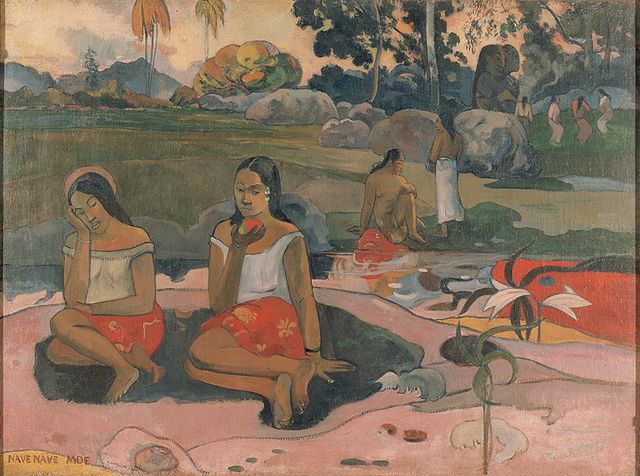

En fin, Somerset Maugham viajó por los mares del sur y escribió excelentes cuentos basados en sus correrías. Pero penetra más a fondo en la esencia evasiva de estos mares de ficción cuando novela sin mencionarlo (en The Moon and Sixpence) la vida del pintor Paul Gaugin, que pasó su vida añorando la evasión hacia mares lejanos y la terminó en 1903 en su exilio de las islas Marquesas. En todos ellos, y en tantos otros autores el Pacífico volvió a ser “Mar del Sur”, el nombre bien literario que le había dado Nuñez de Balboa cuando lo avistó por primera vez en septiembre de 1513 desde la costa occidental de Panamá: una ensoñación irresistible, un edén formado por islas que surgen a la vista desde la “azul soledad” de los mares con su verdor luminoso, escenario del misterio de los letales efectos de la civilización sobre el “buen salvaje”. Un lugar de la mente donde se esconde una vida a la que aspiramos y que se nos escapa, el mar al que querría viajar el personaje de la novela de Vázquez Montalbán obsesionado con un verso de Salvatore Quasimodo: piú nessuno mi porterá nel Sud (ya nadie me llevará al sur).

(SELMA, José Vicente: El espejo de Narciso; Mascarón, Barcelona, 1983.–PUJOL, Carlos: Victorianos y modernos; Ediciones Nobel, Oviedo, s.f..–BARROW, Sir Charles: The Eventful History of the Mutiny and Piratical Seizure of H.M.S. Bounty. Folio Society, Londres, 1976.–GREWE, Wilhelm G.: The Epochs of International Law; De Gruyter, Berlin, 2000.–VAZQUEZ MONTALBAN, Manuel: Los mares del Sur; Planeta, Barcelona, 2013.–BAULENAS I PUBILL, Ariadna y otros: Las grandes exploraciones. El nacimiento de un mundo global; en National Geographic. Historia, s.f.)