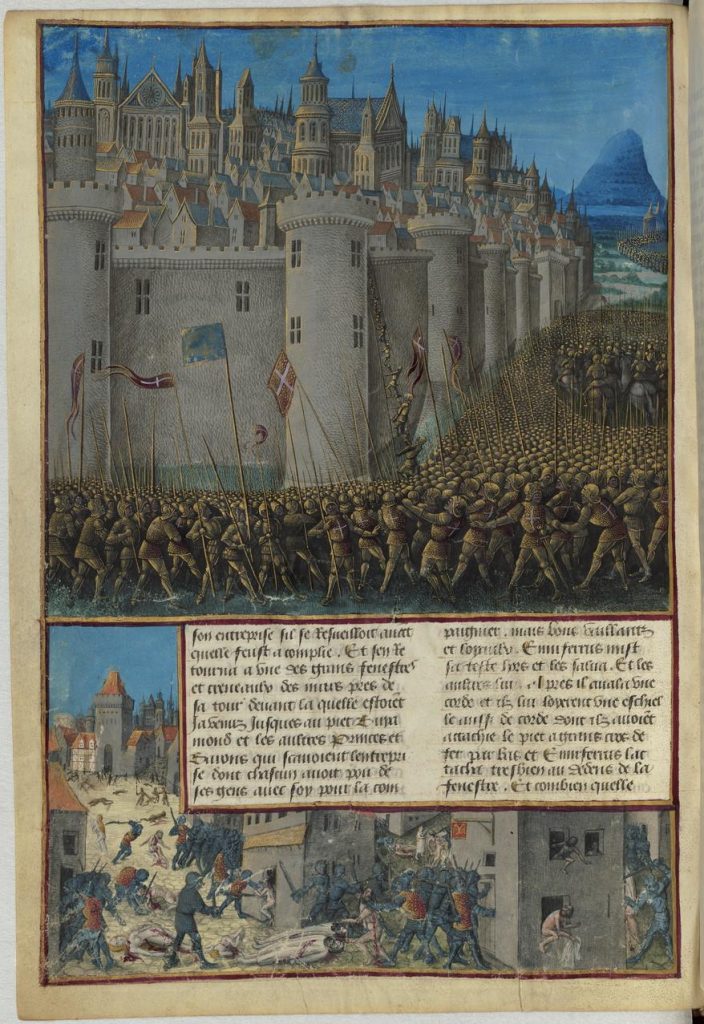

Constantinopla, 1204.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra trapisonda como una “bulla o riña con voces y acciones”. Los especialistas resolverán el misterio de cómo a través de los siglos llegó a tener este significado. En realidad, Trapisonda es la traducción de la palabra turca Trabzon y se refiere a una localidad concreta en la costa al sur del Mar Negro. En Don Quijote la podemos encontrar, junto a muchas alusiones a mundos fabulosos extraídos de los libros de caballería, conviviendo con los hechos de la vida diaria de la gente sencilla. Cervantes habla ya desde el prólogo del imperio de Trapisonda, cuando dirigiéndose al lector se disculpa por no incluir en él sonetos, como era usual hacer en la época. Su imaginario interlocutor le sugiere, para tranquilizarlo, que incluya “sonetos, epigramas o elogios”; luego, dice, “los podéis bautizar,…ahijándolos al Preste Juan de las Indias o al emperador de Trapisonda, de quien yo sé que hay noticia que fueron famosos poetas”. Ya en la novela, Don Quijote, evocando los los libros de caballería que han causado sus trastornos, se jacta de poseer él mismo tanto valor como tenía el dicho emperador. Y en el episodio en el que sus parientes han conseguido devolverlo a su casa para curar su locura, le recomiendan que se interese por los héroes verdaderos de la historia y se olvide de los emperadores de Trapisonda y otros personajes de ficción.

Así pues, Cervantes menciona a Trapisonda como si perteneciera a la imaginación, un imperio legendario propio de los libros de aventuras o de la mente de un perturbado por su lectura. Y sin embargo el imperio de Trapisonda fue algo muy real y no muy anterior a la época en que el gran escritor participó en las guerras contra “el turco”. Había perdurado desde los tiempos de la cuarta Cruzada de 1204 hasta 1461, unos pocos años después de la caída de Constantinopla en manos de los otomanos. ¿Es posible que Cervantes no supiera de su existencia? Sea como sea, vale la pena detenerse a recordar ese episodio vergonzoso, que el severo historiador inglés Steven Runcimann sentenció con razón cuando escribió que “nunca existió un mayor crimen contra la humanidad que la cuarta Cruzada”.

Después de tres intentos, de éxito desigual, del Papa y los nobles europeos por recuperar la llamada Tierra Santa para la cristiandad, esta nueva y sorprendente aventura se desarrolló por cauces imprevistos. Los caballeros francos que se embarcaron en ella necesitaban barcos para desplazarse hasta Jerusalén y la república de Venecia se ofreció a financiarlos. Pero, sabedora de que los cruzados no podrían pagar los cincuenta buques que le habían encargado, la Sereníssima exigió a que la expedición, destinada en principio a desembarcar en Egipto se desviara a Constantinopla, la actual Estambul. Los venecianos no sólo querían cobrar su préstamo sino también ajustar una cuenta con los griegos del imperio bizantino. Estos, debido a una controversia sobre los privilegios comerciales de que gozaban algunos extranjeros en la capital del imperio, habían masacrado en 1182 a todos los italianos que habitaban el barrio europeo llamado de Pera. Contra serias reservas del papa, que no veía clara esta desviación del propósito inicial de la cruzada y estaba perdiendo el control de la operación, los francos y los venecianos se dirigieron a Constantinopla, la asediaron largamente y acabaron por asaltarla y someterla a un espantoso festival de violencia contra las personas y pillaje de todas sus riquezas, civiles y religiosas. La catedral de Santa Sofía fue profanada y saqueada y Venecia aún luce en la plaza de de San Marcos los caballos de bronce allí robados. Los cruzados derrocaron la dinastía bizantina reinante asesinando al último emperador de la familia de los Comnenos, Andrónico I, y establecieron un “Imperio Latino” que duró sesenta años.

En vísperas de esta primera “caída de Constantinopla” (la definitiva tendría que esperar hasta su conquista por los turcos en 1453), dos nietos del último emperador huyeron de la ciudad sitiada y fundaron sendos estados, independientes del usurpador Imperio Latino. Uno de ellos, Teodoro I Lascaris, se estableció en Nicea (la ciudad turca de Iznik), nombró un patriarca y se hizo coronar por él como emperador, proclamándose sucesor del Imperio Romano bizantino. El otro, Alexis Comnenus, huyó a Trebzon con la ayuda de su pariente Tamara, reina de la vecina Georgia. Estableció su autoridad sobre la ciudad y el territorio cercano y se declaró independiente tanto del Imperio Latino como del bizantino de su hermano en Nicea, tomando un flamante título: “Rey y Emperador de todo el este, de los iberos (habitantes de una región cercana a Georgia, nada que ver con los antiguos habitantes de la península ibérica) y de la Perateia (Crimea)”. Esta singular entidad sobrevivió como estado independiente incluso después de que los bizantinos de Nicea recuperaran Constantinopla en 1261, restableciendo el imperio romano oriental. Trabzon floreció como centro de comercio y cultura, e incluso, tras la destrucción de Bagdad en el 1258, se convirtió en la más occidental escala en la ruta de la seda. Sobrevivió a la toma de Constantinopla en 1453 pero fué ocupada por los otomanos en 1461. Así acabó el muy verdadero imperio de Trapisonda.

Constantinopla había sido una ciudad víctima de muchos asedios, empezando por el del emperador Septimio Severo, que incorporó la griega Bizancio a Roma en el año 191. Su posición geográfica de privilegio en la encrucijada entre Europa y Asia, entre el mar Negro y el Mediterráneo, le había deparado una existencia muy agitada. Algo parecido a lo que hemos contado que ocurrió a consecuencia de la cuarta cruzada había estado a punto de suceder un siglo antes, cuando el papa Urbano I proclamó la primera cruzada en el Concilio de Clermont en 1095. Las circunstancias que motivaron esta histórica decisión son bien conocidas. Los turcos de la dinastía selyúcida habían abrazado la fe islámica e invadido el Asia menor, hasta entonces ocupada por el imperio bizantino. El emperador Alexis I, ante este embate musulmán, estaba escaso de tropas mercenarias y decidió pedir la ayuda del cristianismo romano. El papa Urbano no dudó en prestársela: esta iniciativa le proporcionaba una inmejorable oportunidad para proseguir sus intentos de imponerse a los nobles europeos, especialmente a los francos, enriquecidos y pugnaces. Luchaban entre sí sin tregua por tierras y privilegios y apenas alcanzaba la Iglesia a controlarlos a través de la “Paz de Dios”, un invento de los monjes de Cluny que estaban intentando poner orden en el mundo católico y consolidar la supremacía de la iglesia sobre la Europa que los papas afirmaban haber heredado del Imperio romano. En aquella ocasión, el papa pronunció en Clermont ante una gran muchedumbre de fieles un famoso discurso del que nos han llegado varias versiones de testigos presenciales. Urbano prometió la indulgencia plenaria, o perdón de los pecados, a todo aquél que dejando sus tierras y sus familias tomara las armas para recuperar el Santo Sepulcro de Jerusalén, usurpado por los herejes turcos y árabes. Llamaba a todos los cristianos, infantes y caballeros, ricos y pobres, a abandonar sus pugnas, asegurándoles la gloria eterna y ganancias territoriales si ayudaban al emperador cristiano de Constantinopla amenazado por el infiel.

Al papa Urbano se diría que la cruzada se le fué de las manos. Había recibido del emperador Alexis una petición de mercenarios armados para luchar contra los turcos y lo que provocó fue un éxodo, una verdadera migración hacia el oriente, que se calcula en más de cien mil personas entre el verano de 1096 y la primavera de 1097. Fue la primera hazaña de una Europa occidental que empezaba a recuperarse de los siglos oscuros de la primera Edad Media. La predicación papal fue secundada por un predicador carismático, Pedro el ermitaño, y este ocasionó una riada de “peregrinos” que acompañaron a los verdaderos ejércitos de cruzados, no menos de cinco, reclutados por diferentes señores feudales de Francia y el norte de Europa. Puede imaginarse la conmoción que ésto causó en los países por donde pasaron estos primeros cruzados en su progreso hacia la meta de su marcha, el Asia menor. Necesitaban pertrechos y comida y a veces los conseguían por las buenas, pero no siempre estaban disponibles y con frecuencia las arrancaban por la fuerza. Los campesinos de Hungría no tenían o no querían prestar su ayuda y muchos de sus pueblos fueron arrasados por lo cruzados menos pacíficos. Al fin y al cabo se sentían con pleno derecho, pues estaban embarcados en una auténtica guerra santa contra los infieles. Algunos sólo tenían una idea vaga del enemigo musulmán lejano y desconocido al que debían enfrentarse. En cambio, les resultaba más claro que podían empezar su particular guerra santa saldando su deuda con los “asesinos de Cristo” que convivían con ellos. Los ghettos judíos de muchas ciudades de Francia y la Renania fueron saqueados sistemáticamente en lo que fué la primera agresión antisemita de los europeos. Los desmanes y los incidentes, en los que con frecuencia tenían que intervenir las tropas del emperador bizantino para proteger a las poblaciones, continuaron hasta las puertas de Constantinopla. Ocurrían también a lo largo de la ruta de los cruzados que venían de la Sicilia normanda y desembarcaban en territorio del imperio en el puerto de Dirraquio (Durrës, en la actual Albania) para continuar su marcha hacia el este.

Lo que ocurrió en la capital del imperio cuando llegaron las hordas de peregrinos y los ejércitos a los que acompañaban lo conocemos con detalle gracias a los escritos de una de las mujeres más notables de la Edad Media: Anna Comnena (1083-ca.1153). Era la hija del emperador Alexis I de Constantinopla, culta, inquieta y ambiciosa, tanto que pretendió influir en la sucesión al trono postergando a su hermano Juan pero no tuvo éxito y acabó recluida en un convento en Grecia. Allí escribió la Alexiada, una detallada historia del reinado de su padre, donde relata todos los avatares de la llegada “salvadora” de los cruzados. Los jefes de éstos ejércitos de caballeros enviaban nutridas embajadas al emperador para negociar el protocolo de su llegada y estancia en Constantinopla, los presentes que esperaban recibir en compensación por su participación en la guerra, el aprovisionamiento de sus tropas acampadas en las cercanías de la muralla de Teodosio, etc.

Anna Comnena pudo presenciar en persona todos estos acontecimientos, y tratar con los protagonistas, Hugo, conde de Vermandois, Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lorena, el normando Alexius Bohemond y otros. También contempló los desórdenes que los cruzados causaron a las puertas de la ciudad y cómo arrasaron el barrio europeo de Pera (que se llamó desde entonces Gálata, el barrio de los galos), que se encuentra frente a la vieja ciudad de Bizancio. Al final, el emperador consiguió que los cruzados cruzaran el Bósforo para empezar su histórica aventura y obtuvo de casi todos ellos el juramento de devolver al imperio los territorios que pudieran conquistar, aunque siguieran poseyéndolos como vasallos. Tras un comienzo catastrófico para los primeros peregrinos que se adelantaron a los ejércitos y sufrieron serias derrotas a manos de los turcos, la cruzada continuó con éxito en su avance hacia el este y hacia el sur. Así, esta primera y las siguientes ofensivas, permitió a los cruzados fundar una serie de estados o reinos latinos en el medio oriente: Edessa. Antioquía, Jerusalén y Trípoli, en el actual Líbano. Sobrevivieron a diferentes pugnas y enfrentamientos entre sí y con los musulmanes hasta que fueron definitivamente desalojados del oriente medio en el 1291. Antes de la caída del reino de Jerusalén, Carlos de Anjou, rey de Nápoles, había comprado en 1277, con el apoyo del papa, el título de “rey de Jerusalén” a María de Antioquía, una pretendiente al trono del reino latino. Se fue transmitiendo por herencia a los sucesivos reyes de Nápoles y finalmente recayó en el español Fernando el católico, que a su vez lo transmitió a sus sucesores. Así es cómo, algo anacrónicamente, el rey de España, entre sus numerosos títulos nobiliarios, conserva hasta hoy el de “rey de Jerusalén”.

(TATE, Georges: The Crusades and the Holy Land; Thames and Hudson, Londres 1996.–RUNCIMAN, Steven: A History of the Crusades, Penguin Books, 1991.–ARMSTRONG, Karen: Holy War; Anchor Books, Nueva York, 2001.–Pope Urban II’s Speech, en www1.cbn.com)