Estrasburgo, 1771

Al apearse del carruaje que le llevó hasta Estrasburgo en la primavera de 1771, el joven Goethe, convaleciente y poco entusiasmado con la perspectiva de iniciar sus estudios de derecho, se apresura a contemplar de cerca lo que ha adivinado en el camino, la mole de la catedral de Notre Dame, con su única torre y su fachada rectangular. En sus memorias de juventud Poesía y Verdad cuanta con detalle su relación con este coloso medieval. Lo vió al principio con el prejuicio común en su tiempo al contemplar el arte “gótico”, como lo denominó despectivamente Giorgio Vasari, el arquitecto e historiador del Renacimiento. Los italianos contagiaron a Europa su desprecio por este estilo, que desde su apego al clasicismo greco-romano veían como carente de proporción, excesivamente poblado de ornamentos, una mezcla de estilos incompatibles: “monstruoso”, como lo califica el propio Goethe. En sucesivos paseos matinales, a veces en compañía del fundador del romanticismo alemán, Gottfried Herder, el curioso estudiante aprende a considerar la catedral con detalle, la perfecta simetría de la fachada y su armonía con el entorno, el poder de la torre que escaló más de una vez, las estatuas sabiamente combinadas con las líneas verticales de los pilares, el alma del arquitecto que adivina realizada en el conjunto armónico. Con el tiempo, nuestro autor acaba por sucumbir a una especie de “revelación”, seducido por la esbelta catedral. La absuelve de los pecados que la cultura burguesa asignaba al gótico en su conjunto y declara que lo que hasta ahora ha considerado “arquitectura gótica” debería pasar a llamarse “la arquitectura alemana de nuestra nación”.

Esta tardía adoración del arte gótico debemos comprenderla como una primera embestida contra el clasicismo, con la que Goethe se disponía a inaugurar el Sturm und Drang, la rebelión de la cultura de Alemania contra las modas francesas que la habían dominado culturalmente por siglos y que acabaría alumbrando al nacionalismo romántico, hijo del resentimiento por la invasión napoleónica. Durante los años de caos causados por la ocupación francesa el arquitecto Karl Friedrich Shinkel tuvo que conformarse con ganar el sustento dedicándose a la pintura. Viajó a Italia en 1803-05 y a la vuelta produjo más de un cuadro donde se puede contemplar la curiosa transición hacia el redescubrimiento del gótico por los románticos. En La catedral sobre una ciudad, de 1813, consagró el estilo medieval bajo su luz más brillante, en un contexto de paz, un mar en calma, una luz crepuscular y un templo que muestra orgulloso el delicado ascenso de unas torres edificadas como encaje translúcido. Shinkel quería simbolizar así las virtudes de la Alemania unida y grande con la que soñaba, en la que a partir de 1816 pudo ya trabajar como arquitecto. Recibió encargos para poblar a Prusia y en especial Berlín de edificios de un sobrio clasicismo, el estilo solemne con el que la monarquía prusiana quería transmitir el orden y tranquilidad política (Ruhe) que necesitaba para consolidarse como principal potencia de Alemania. Paz y serenidad transmite también Caspar D. Friedrich, contemporáneo de Shinkel, en su pintura, una paz menos prusiana, decididamente romántica. Friedrich fue un pintor superdotado y quiso acentuar la vuelta a un pasado supuestamente alemán envuelto en un dramatismo intimista y misterioso. EL gótico reaparece en ruinas de antiguos templos o en representaciones místicas, las líneas de sus cuadros acentúan la verticalidad, aspiran a la ascensión, ya sean mástiles de barcos o árboles de un bosque evocadores de columnas en el interior de las catedrales. Friedrich trasladó su poesía contemplativa a la pintura. Sus personajes aparecen a menudo de espaldas, frente a la la lejanía de valles brumosos o la inmensidad del mar, parecen querer dirigir nuestra mirada a los secretos del más allá.

A pesar de la insistencia del romanticismo alemán en apropiarse el gótico como arte nacional para reforzar el consabido relato nacionalista de un pasado glorioso, lo cierto es que el gótico nació en el corazón de Francia, en las fértiles llanuras que rodean a París. Cuando el románico estaba aún en su máximo esplendor a principios del siglo XII, una conjunción de circunstancias hizo aparecer un nuevo paradigma, fruto de un renacimiento prematuro que sacó a Europa de la languidez de la alta Edad Media. Todo empezó a moverse. Las ciudades estaban tomando el protagonismo que habían perdido desde la caída del Imperio romano de occidente. Nuevas técnicas agrícolas y la prolongada paz conseguida al término de las invasiones bárbaras hacían afluir riqueza a las ciudades. Los obispos, con el apoyo de los papas reformadores, Gregorio VII e Inocencio III, competían entre sí para dominar el crecimiento urbano junto con con la burguesía incipiente. Al resurgir de la economía acompañó el despertar intelectual y una extraordinaria efervescencia religiosa. Los nuevos saberes llegados desde Toledo con la traducción de la sabiduría griega y árabe inundaron las universidades que, junto con la teología, abordaron saberes civiles, el derecho, las ciencias. Pronto harían notar su influencia en la dirección que iba a tomar el arte. Por su parte, la reforma gregoriana quiso consolidar el predominio del poder espiritual sobre los poderes civiles dispersos del feudalismo. En consecuencia, la fe misteriosa de los siglos oscuros dió paso a una intensa discusión teológica en la que pugnaron la iglesia triunfante y los llamamientos a la pureza de las órdenes mendicantes con la proliferación de herejías varias. Las catedrales tomaron el relevo de los monasterios. Desoyendo la prédiga de San Bernardo de Claraval en favor de la máxima austeridad, Suger, el abad de Saint Denis a las puertas de París tomó el relevo y lanzó el primer proyecto de un templo gótico.

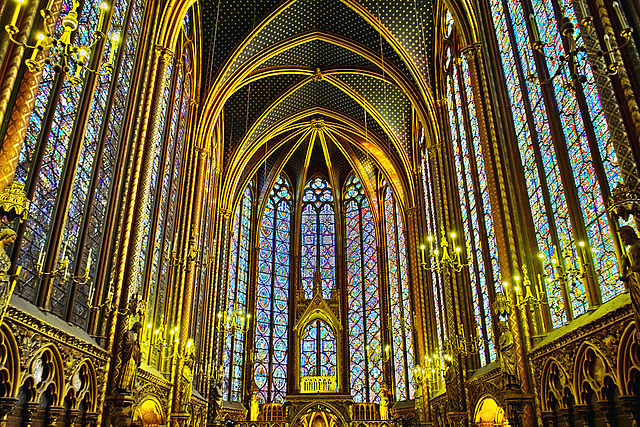

En contraste con la solidez oscura de las iglesias románicas, el nuevo estilo aspiró a alumbrar el mundo nuevo anunciado por el Apocalipsis, la nueva Jerusalén que prefigura gráficamente un santuario gótico: “tenía la claridad de Dios, cuya luz era semejante a una piedra preciosa, a piedra de jaspe, transparente como el cristal. Y tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puerta doce ángeles y nombres esculpidos…” (Ap. 22, 10-12). Para inundar de “luz divina” el interior de los templos hacía falta una nueva arquitectura, nuevas técnicas. No sabemos si vino antes la necesidad espiritual o la posibilidad material, lo cierto es que las nuevas circunstancias favorecieron una evolución natural del templo románico. Alguien descubrió que por medio de la bóveda de crucería, el arco ojival y el arbotante se podía renovar de manera radical la concepción del templo. Los nuevos inventos permitían elevar su estructura. Sería posible prescindir de los gruesos muros del románico y sustituirlos por pilares que dejaban libres las superficies entre éstos para que la luz, a través de vitrales de colores, pudiera inundar las naves con un resplandor artificial, evocador de los misterios de la fe. Las catedrales fueron creciendo en altura: en menos de un siglo se pasó de los 24 metros de la de Laon (1150) y los 35 de París (1163) hasta los 48 de la de Beauvais (1240). Triunfó la verticalidad como símbolo de elevación espiritual y las catedrales acogieron además un arte liberado de la rigidez del realismo románico e impregnado de la imitación gráfica de la naturaleza. José Gaos ha mostrado como la catedral se convirtió en una enciclopedia plástica de piedra y cristal que explica a los fieles toda la religión y la vida, una Summa equivalente a la teológica de Santo Tomás de Aquino. En la de Chartres identificó más de 8000 estatuas que representan fielmente desde los dogmas de la religión, la iglesia jerárquica y la historia bíblica hasta los diferentes oficios, el mundo natural, el paso de las estaciones. En definitiva, al tiempo que los templos servían de lugar para la glorificación agradecida del pueblo y de lugar de reunión, en una época de ignorancia y de herejía se quiso transmitir a los fieles una representación gráfica de una visión del mundo unificada y cristiana.

Las soluciones arquitectónicas y plásticas inventadas por el arte gótico surgieron como un dogma absoluto, combinación del talento constructivo del norte y la imaginación mediterránea del genio francés. Pronto se propagaron por todos los rincones de Europa con extraordinaria pujanza, como un reguero de pólvora. Primero se cubrieron con sus catedrales los diversos obispados del noroeste de Francia: tras Notre Dame de París, empezada en 1162, se elevaron Amiens (1218), Reims (1250), Chartres, Rouan y muchas más. Fuera de Francia el estilo se trasladó primero a la vecina Inglaterra, donde las catedrales alcanzaron el máximo de verticalidad y esbeltez. Siguió Alemania, con las catedrales de la cuenca del Rin coronadas por la de Colonia, que quedó inconclusa hasta que la completó precisamente el arquitecto Shinkel en el siglo XIX. Los reinos españoles fueron también importando el estilo para sus catedrales a medida que iba progresando la Reconquista: León (1205), Burgos (1221), Toledo (1226), Sevilla (1407), Barcelona (1420)…

Pero el estilo gótico se agotó en dos siglos. Volvieron los tiempos agitados de guerras, pestes y hambrunas, y cambió el gusto. Ya hemos visto con qué desprecio lo trataron los hombres del Renacimiento italiano desde el siglo XV. Más tarde, Molière se refería a las catedrales góticas como “esos monstruos odiosos de los siglos ignorantes” y Rousseau criticó los portales de las iglesias góticas: “no subsisten más que para vergüenza de aquellos que tuvieron la paciencia de construirlos”. Sólo en el siglo XIX el romanticismo se volvió a dejar seducir por la magia medieval de la mano de los pintores y escritores alemanes. En Francia, Chateaubriand, en su Genio del Cristianismo resaltó fascinado la imitación naturalista en los templos : ”las florestas han sido los primeros templos de la Divinidad y en las florestas adquirieron los hombres la primera idea de la arquitectura…esas bóvedas cinceladas en follajes…todo reproduce los laberintos de los bosques en la iglesia gótica; todo hace sentir el horror religioso, los misterios y la divinidad…”

A la seducción del gótico Italia se resistió: desde mediados del siglo XIII, y con contadas excepciones (Milán, Pisa), buscaba su propio renacimiento sin recurrir a novedades, aferrándose a las glorias del pasado clásico. Giotto volvió la vista a la naturaleza como estaban haciendo los góticos pero, aún buscando la inspiración en los modelos clásicos y en el arte bizantino, desplegó sus frescos en los amplios muros de las iglesias románicas. Los italianos rechazaron la tiranía del gótico y en el Renacimiento lo despreciaban como un estilo vulgar. La Iglesia lo asoció después con el puritanismo de la reforma luterana, reacia a la proliferación de estatuas y representaciones gráficas de la divinidad, mal vistas por la Biblia. El concilio de Trento lanzó la Contra-reforma, que además de sus puntualizaciones teológicas inspiró un estilo nuevo, el barroco, como afirmación de la ortodoxia romana y como medio de recuperar a los fieles exacerbando su imaginación. El barroco inundó de su estética un amplio arco que, partiendo de Roma y Nápoles, se propagó hacia el norte y pasando por Austria, por Baviera y Franconia llegó hasta Praga y más allá. Dominique Fernandez trazó el mapa de esta marea arquitectónica en su libro El banquete de los ángeles, de 1984, haciéndola coincidir en tiempo y lugar con la expansión de la ópera.

Ironías de la historia: si Italia se opuso al arte gótico, que en realidad fue francés, Francia esperaría su revancha hasta los tiempos del barroco para oponerse con determinación a los excesos de este estilo, a su pasión por el exhibicionismo de las emociones. En 1665, el gran Bernini, autor de la columnata de San Pedro y de las fuentes más exageradas y patéticas de Roma, llegó a París invitado por el no menos grande Luis XIV. Quería éste completar el palacio del Louvre, entonces su residencia. Bernini, que tenía ya 67 años, edad avanzada para la época, fué tratado con todos los honores y cuidados imaginables, a pesar de lo cual irritó a sus anfitriones con comentarios imprudentes sobre la arquitectura francesa, que encontraba raquítica para sus delirios de gran espacio. Se le encargó esculpir un busto del que más tarde se llamaría Rey Sol y lo realizó en pocos meses. Pero tanto éste como su proyecto inicial para el Louvre, que concibió como escenario teatral lleno de curvas y recovecos, fueron rechazados por el monarca y su ministro Colbert. Irónicamente, una estatua ecuestre del rey fue también desestimada por no representar al monarca con la suficiente grandeur. Bernini se volvió a Italia decepcionado. En resumen, “la locura romana (fue) vencida por la rigidez francesa, el delirio barroco repudiado por el espíritu clásico”. Milan Kundera sugirió, al comentar El Banquete de los ángeles, que el libro revela una cierta nostalgia francesa por la experiencia frustrada del Barroco, una decepción por haber quedado al margen de un vendaval histórico y artístico que dejó a la Europa católica sembrada de obras maestras. “Francia, escribió, es Europa en toda su plenitud…menos el barroco”.

(GOETHE, Wolfgang von: Dichung und Warheit; Insel Verlag, Frankfurt 1979.–DUBY, Georges: Le temps des cathédrales; Gallimard, París, 1976.–HAGEN, Rose-Marie y Rainer: Los secretos de las obras de arte; Taschen, Bibliotheca Universalis, s.f..–GAOS, José: Historia de nuestra idea del mundo; Fondo de cultura económica, México, 1973.–FERNANDEZ, Dominique: Le banquet des anges; Librairie Plon, Paris 1984.–KUNDERA, Milan: La nostalgie du Baroque; Le Nouvel Obervateur, 5.10.1984 )