Constantinopla, año 527

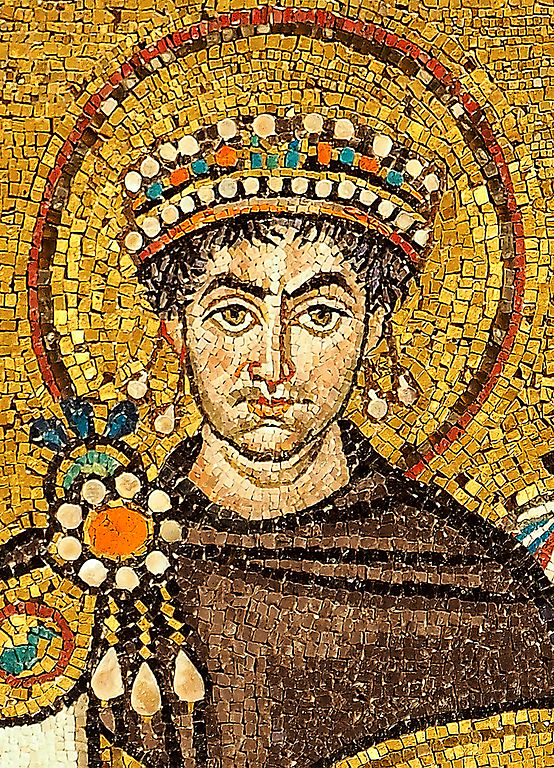

Los efectos de las perturbaciones climáticas sobre la obra de los humanos no son privativos de nuestra época. Hoy sabemos que la magna obra de restauración del Imperio romano emprendida por el emperador Justiniano I (483-565) fue interrumpida bruscamente por un golpe del azar, un quiebro de la naturaleza que puso un punto final muy poco brillante a una época de gran esplendor, básicamente por causa de una enfermedad. Las crónicas cuentan que en los años previos al 540 una espesa nube tóxica fue invadiendo el cielo de Constantinopla y arruinó vidas y cosechas. Los científicos mantienen hoy que esa nube, que cubrió parte del planeta, fue causada por una larga serie de erupciones volcánicas, entre ellas la extraordinaria explosión del volcán del lago Ilopango, situado en lo que hoy es la república de El Salvador. Un masivo descenso de las temperaturas que se mantuvo durante años y la migración de especies portadoras de la peste bubónica desde el Asia central hicieron el resto. La mortandad en la capital del Imperio y en las provincias arrastró cifras enormes de víctimas, más de doscientos mil, acabó con la bonanza económica que había permitido triunfos notables y quebró así un largo período de renovación política, jurídica y artística.

El emperador había querido iniciarla con un amplio programa de construcción de iglesias, palacios, fortificaciones e infraestructuras. La más simbólica fue desde luego la sin par catedral de Constantinopla. Según cuentan las leyendas, la reconstrucción de Santa Sofía, que había sido destruida por el fuego en el año 532, fue inspirada al emperador Justiniano por repetidas apariciones de un ángel en sueños: “ahora que has destruido las herejías y el paganismo, parece que le dijo, destruye también sus lugares de culto y edifica un templo que sea tan grandioso como el sol y sirva para implantación de la verdadera religión en todo el mundo. Si lo edificas con piedra y ladrillo será indestructible. Construirás sus puertas con las maderas del arca de Noé, las columnas de mármol verde las traerás del templo de Artemisa en Éfeso. Sus arquitectos serán Isidoro de Mileto y Antemio de Tralles, quienes aplicarán la sabiduría técnica de oriente y occidente combinadas para lograr un templo nuevo y distinto, el más grande de todo el orbe cristiano. Su cúpula no parecerá estar apoyada en pilares sino que descenderá mágicamente de lo alto”. Este y otros muchos mitos en torno a Santa Sofía fueron aireados por estudiosos e historiadores turcos en 2010 al ser declarada Estambul Capital Europea de la Cultura. Revelan la magnitud del propósito imperial de manifestar con un símbolo tangible de grandeza y poderío la obra grandiosa que se propuso: restaurar al Imperio romano en su antigua gloria. La idea no era nueva; anteriores emperadores habían concebido la posibilidad de concentrar en Constantinopla la totalidad del poder romano desde que en 476 se consumó el colapso del estado en Occidente. Guerras exteriores y disturbios sociales graves lo habían impedido hasta entonces. Además, se necesitaba una inteligencia y una voluntad excepcionales, la infinita ambición que movió a Justiniano desde que asumió el poder en el 527.

La tarea era formidable y fue emprendida sin sombra de dudas por el emperador y su consorte. Teodora era una artista de circo envidiada por muchos y cruelmente denostada, a causa de su laxo concepto de la moral sexual, por el historiador Procopio, que escribió sobre ella verdaderas abominaciones. Justiniano la hizo su esposa contra viento y marea, modificando para ello las leyes que lo impedían debido a la distancia de sus respectivas situaciones sociales. Intuyó sin duda que para culminar su obra eran precisas capacidades que una sola persona no podía colmar, que necesitaba el apoyo de una personalidad fuerte. Y Teodora lo era, tanto o más quizá que él, no menos inteligente y aún más ambiciosa. La primera prueba de fuego de su voluntad de poder la ofreció una grave revuelta popular que se desencadenó en el año 532 protagonizada por las dos facciones en que estaba dividida la población de Constantinopla, conocidos como los verdes y los azules, violentamente enfrentadas entre sí. Eran aparentemente los fanáticos partidarios de equipos rivales en las carreras de cuadrigas que se celebraban en el Hipódromo, aunque además representaban a sectores diferentes de la sociedad, más partidarios de los terratenientes y de los aristócratas los unos, más defensores del comercio y la industria los otros. Una imprudencia de Justiniano ocasionó en una ocasión que ambos bandos se unieran contra él causando gran desorden. Una muchedumbre enfurecida devastó e incendió gran parte de la ciudad y pidió la cabeza del emperador en el Hipódromo al grito de Niká (en griego, victoria). Justiniano, amedrentado, quiso huir pero Teodora declaró que prefería morir antes que renunciar al imperio. Sugirió que el prestigioso general Belisario tomara las riendas, cosa que este hizo sin dilación ni miramientos: ocupó el Hipódromo y las calles de la ciudad y pasó por las armas a más de veinte mil amotinados, sin distinguir entre verdes y azules. Con las manos libres y un poder ilimitado, Justiniano pudo así emprender la reconstrucción de la ciudad y del imperio.

Los verdes y los azules estaban también enfrentados en el terreno religioso. Los azules, fieles a la ortodoxia estricta, sostenían que Jesús reunía en su persona dos naturalezas, divina y humana, como había zanjado en el año 451 el concilio de Calcedonia, resolviendo así una larga controversia teológica. Los verdes eran cercanos a la secta monofisita, la que solo reconocía a Jesús una única naturaleza, la divina. Según su grito de guerra, Cristo había sido crucificado como tal Dios y no como hombre y con este eslogan provocaban mortíferos enfrentamientos con los verdes. Aunque tanto Justiniano como, sobre todo, Teodora tenían cierta secreta simpatía por el monofisismo, muy popular en la parte oriental del Imperio, Justiniano vio claro que si quería unificar el poder imperial necesitaba el apoyo de Roma, representado por la única autoridad efectiva que subsistía en la antigua capital, es decir, el papa. Juntos, aunque no sin diferencias, impusieron en todo el Imperio la ortodoxia del concilio de Calcedonia, persiguieron a los monofisitas y acabaron con los restos de paganismo aun presentes en las zonas rurales y en Grecia, donde se mantenía la influencia de las ideas de Platón en la escuela filosófica de Atenas. Las diferencias del emperador con el papa no son difíciles de comprender. Para restaurar el imperio Justiniano quería poder gobernar de acuerdo con el modelo de relación de la iglesia con el estado que había formulado el obispo Eusebio de Cesárea dos siglos antes, en tiempos de la conversión del emperador Constantino al cristianismo. La pax romana instaurada por el triunfo de Augusto requería no sólo que hubiera un solo imperio sino también una sola religión. El Imperio, escribió Eusebio, es la realización en la tierra del reino de Dios y el emperador es como el sol radiante, el vicario de Cristo, similar a los apóstoles (isapostolos). El poder de la iglesia en asuntos espirituales coexiste con el poder material del Imperio; sin embargo es el Imperio quien que “engloba” a la iglesia y no al revés. Es responsabilidad del emperador proteger la integridad del Cristianismo y para ello ha de decidir en los asuntos mundanos de la iglesia, como nombrar a los obispos, incluido el patriarca de Constantinopla. Más aún: es el emperador quien convoca los concilios ecuménicos que van definiendo los puntos controvertidos de la fe. Esta doctrina teocrática, el llamado cesaropapismo, fue asumida por Justiniano con entusiasmo y para imponerla polemizó tanto con el patriarca como con el papa, al que tuvo cautivo varios años en Constantinopla.

Justiniano fue el último emperador que tuvo el latín como lengua materna, el último verdaderamente romano. Encontró las arcas imperiales llenas y contribuyó a ellas con una férrea política fiscal que lo hizo impopular, como se demostró en los graves sucesos de Niká. Esta bonanza económica le permitió emprender una magna ofensiva para recuperar de manos de los reinos bárbaros los territorios que éstos habían ocupado en la parte occidental del imperio. El brillante general Belisario fue de nuevo el personaje clave: se le encargó lanzar a los ejércitos imperiales a la conquista del reino de los vándalos en el norte de África, lo que consiguió en el 533. De allí emprendió la más difícil tarea de reconquistar Italia, que hasta la muerte del rey Teodorico en el 526 estuvo gobernada por los ostrogodos como vasallos del emperador. Roma cayó en manos imperiales en el 536 y el resto de Italia fue sometido gradualmente hasta que se consolidó el poder imperial con capital en Rávena. Aún tuvo tiempo Justiniano de hacerse con una parte del sur de España enviando a un anciano general, Liberio, que se la arrebató a los visigodos. El Imperio la mantuvo en la órbita bizantina hasta el año 624.

Pero donde su concepción unificadora se manifestó con mayor rotundidad fué en la gran obra legislativa que acometió para dar nueva vida al Derecho romano. Como en materia de religión, Justiniano consideraba que el Imperio tenía que ser regido por un sólo derecho, que además tenía que ser compatible con las doctrinas del cristianismo. Poco tiempo después de llegar al poder, puso en marcha una iniciativa de proporciones colosales. Para ello contó con sus propios conocimientos, pues además de teólogo y arquitecto se consideraba jurista, y la colaboración de profesores y abogados de las escuelas de Beirut y Constantinopla, que habían mantenido el estudio de las fuentes del antiguo derecho, queriendo salvarlo de la vulgarización que había sufrido en los siglos de decadencia, que lo dejaron reducido a algunos resúmenes elementales de reglas sencillas. Todos ellos se pusieron al trabajo bajo la dirección de un funcionario de una capacidad digna del emperador, el cuestor Triboniano, que escaló todos los grados de la administración hasta convertirse en su hombre de confianza y ministro de justicia. La primera tarea que emprendió con su amplio equipo de funcionarios fué la de reeditar un Codex de leyes públicas que había promulgado inicialmente el emperador Teodosio II en el 438, al que añadió las nuevas leyes y suprimió o adaptó las que habían quedado desfasadas con la realidad política y económica. El Digesto, sin embargo, fue la obra más ambiciosa que emprendió Justiniano y su equipo de sabios, sin duda algo mucho más complejo. Se trataba de reunir en una magna compilación la obra de los más importantes juristas de la época clásica, aquellos que dictaminaban, en base a su auctoritas, sobre los más diversos pleitos, consultados por los particulares o por las autoridades. El encargo de esta tarea lo dió Justiniano directamente al ministro Triboniano a finales de 530. Cerca de dos mil libros de los famosos juristas Ulpiano Pomponio, Celso y tantos otros serían estudiados para seleccionar las opiniones más relevantes y ordenarlas por materias. Para evitar contradicciones o repeticiones, los compiladores tenían libertad para armonizar los textos entre sí y actualizarlos, interpolándolos con conceptos u opiniones nuevas. El resultado fue un monumento de la ciencia jurídica, casi dos veces la extensión de la Biblia, de tal fuerza que pudo resucitar tras los años oscuros de la edad media y proporcionar a Europa la base para el derecho privado que estuvo vigente hasta la aparición de los códigos civiles del siglo XIX, empezando por el de Napoleón.

El Digesto es básicamente una compilación de derecho privado pero, al mismo tiempo, fue utilizada por Justiniano para reafirmar con vigor su concepción absolutista del poder. Ya el título de la constitución o decreto por el que la puso en marcha es revelador: Deo auctore. Es Dios mismo el legislador que habla por la boca de su representante en la tierra, el emperador. Como que proviene de fuente divina, el poder del emperador no tiene límites: quod pricipi placuit legem habet vigorem, lo que place al príncipe tiene fuerza de ley, se lee en el Digesto nada más empezar (D.1.4.1). Cuando la compilación reapareció en el siglo XI en la biblioteca de Pisa sus soluciones técnicas sirvieron para encauzar juridicamente los nuevos pleitos que surgían en una economía restaurada y más sofisticada que la de los siglos oscuros de decadencia medieval. Sirvieron también, dada la veneración que seguía inspirando la tradición romana, para afianzar el incipiente poder de los reyes frente a los poderes dispersos del feudalismo. Así pues, al resucitar el derecho romano surgieron también con él los principios que facilitaron la consolidación de las monarquías absolutas de la Edad Moderna.

La mortífera peste que se declaró en Constantinopla en el 540 señaló el principio del fin de toda esta obra sobrehumana de unificación política, religiosa, jurídica y artística. La emperatriz Teodora, según todos los indicios artífice decisiva de un esplendor tan magnífico como efímero, falleció en el 548 y el emperador se encerró en el mutismo y la depresión durante los casi veinte años que le quedaban por vivir hasta su propia desaparición.

(ASLAN, Ferhat: Myths of Hagia Sophia; Estambul 2010.–NORWICH, John Julius: Byzantium. The Early Centuries; Penguin Books 1990.–LILIE, Ralph Johannes: Byzanz. Geschichte des ostömischen Reiches; Verlag C.H. Beck, Munich 1999.–PICK, Jean: Une histoire de l’état en Europe; SciencesPo. Presses, París 2010.–ARANGIO-RUIZ, Vincenzo: Storia del diritto romano; Ed Jovene, Nápoles, 1968.–STEIN, Peter: Roman Law in European History, Cambridge U. Press, 1999)