Nueva York, 1791

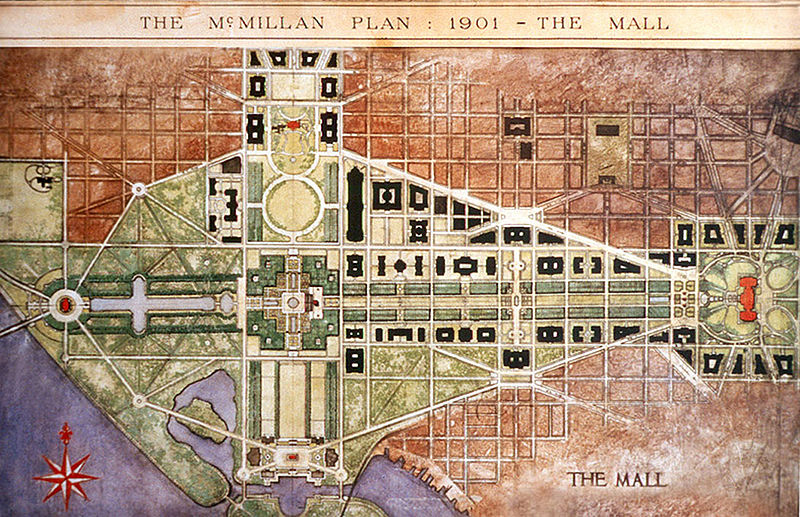

Algunos dirigentes norteamericanos han usado la expresión “drenar el pantano” (to drain the swamp) en un sentido político figurado. Ronald Reagan utilizó la metáfora en 1983 para referirse a la necesidad de disminuir la burocracia del gobierno federal. La demócrata Nancy Pelosi lo hizo en 2016 en su intento de reducir la mayoría republicana en el Congreso. Ambos, quizá sin saberlo, estaban aludiendo a un trasfondo histórico concreto. En efecto, la ciudad de Washington fue construida en parte sobre terrenos pantanosos que hubo que drenar para completarla en una operación de saneamiento que sólo terminó en los primeros años del siglo XX. Quedaba mucho por hacer tras más de un siglo desde la fundación oficial en 1791: sólo el impulso imperial que siguió a la guerra con España en 1898 consiguió llevar a término un proceso de tan lento y penoso desarrollo. En 1901, una comisión nombrada por el Senado formuló el Plan Macmillan, que supuso un replanteamiento general de la urbe. Los comisionados, tras visitar las más importantes ciudades de Europa, resucitaron el ambicioso plan que el francés Pierre L’Enfant había formulado más de un siglo antes y le añadieron la ampliación del Mall desde el monumento a Washington hasta el que acabaría siendo el monumento a Lincoln. Sólo se completó en 1922, tras la interrupción impuesta por la Primera Guerra Mundial, y para ello hubo que demoler los barrios de chabolas que aún entonces rodeaban al flamante edificio del Capitolio y ganar terreno al río Potomac drenando, precisamente, los terrenos pantanosos que ocupaban aún su orilla. Después, la capital siguió creciendo a base de desgracias, cuya consecuencia era siempre el aumento de población y los edificios necesarios para albergarla: la gran depresión de los años treinta y los programas del New Deal del presidente Roosevelt, la Segunda Guerra mundial…

Cuesta creer que la luminosa capital de los Estados Unidos de América, con sus amplias avenidas y plazas, espacios verdes y monumentos grandiosos, con una población de casi seis millones de habitantes, no fuera a principios del siglo XIX más que un asentamiento provinciano de poco más de seis mil. Cuando el segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, llegó a la ciudad de Washington en noviembre del año 1800 se encontró con un panorama desolador. La ciudad, diez años después de su fundación estaba muy lejos de ser habitable. Sobre el plano ambicioso trazado por L’Enfant no existía construido prácticamente otra cosa que el Capitolio, dominando el panorama desde la colina de Jenkins, el punto más alto de los terrenos escogidos para la construcción (“un pedestal pidiendo su estatua”, en frase del francés). La propia casa presidencial, la futura Casa Blanca, estaba a medio construir y aún no tenía siquiera una verja de separación con el exterior. No muy lejos se distinguía entre la bruma el edificio del Capitolio, también en construcción, y el ancho río; el resto era bosque o terrenos pantanosos, salvo alguna casa en las haciendas de los alrededores. La residencia, diseñada por el arquitecto irlandés Jacques Hoban, era hermosa pero sencilla, una mansión inspirada en el espíritu igualitario de quien iba a ser su próximo inquilino, Thomas Jefferson. Adams sólo vivió en ella los pocos meses que quedaban para terminar su primer mandato, pues fue derrotado en su intento de conseguir la reelección. Este abogado, esforzado fundador de la república, estaba mal adaptado para los avatares de la política, había servido dos mandatos como vicepresidente del General Washington decepcionado por la futilidad de su cargo y ganado por muy pocos votos la elección de 1796. Defendía una visión casi monárquica del poder ejecutivo federal, frente a los republicanos de Jefferson, aferrados a la soberanía, aunque fuera compartida, de sus estados. Tuvo que acabar su carrera política entre los cascotes de la incipiente residencia y la pestilencia de las marismas que la rodeaban antes de volver a su verdadera vocación por ciencia política y la agricultura en su finca de Peacefield, cerca de Boston.

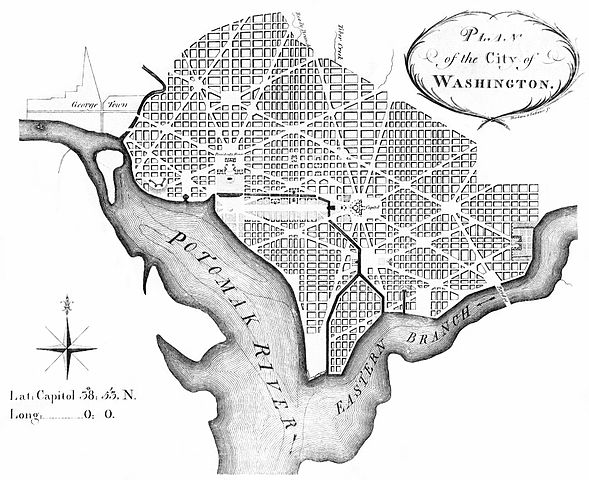

La ciudad de Washington nació como un típico “ensanche” del asentamiento de Georgetown, una pequeña ciudad portuaria de la colonia de Maryland a orillas del río Potomac, donde se encontraba el límite de la navegación para los buques que llegaban desde la bahía de Chesapeake y el Atlántico. Fundada en 1751 por colonos escoceses, se había convertido en el punto de distribución e inspección del próspero comercio de tabaco. Tras la revolución, el estado de Maryland cedió los terrenos para la construcción de un Distrito que debía servir de sede al gobierno federal. La recién aprobada Constitución establecía que la capital tendría que estar en terreno neutral, que no se encontrara dentro del territorio de ninguno de los estados en que se convirtieron las trece colonias británicas. La ubicación final de la que se primero se llamó “Ciudad de Washington” y más tarde “Distrito de Columbia” fue fruto de un compromiso delicado al que llegaron los fundadores de la Unión en 1790: según él, la capital se construiría en el sur del nuevo país a cambio de que los estados sureños asumieran la deuda que habían contraído los del norte como consecuencia de la guerra de independencia. El Congreso dió al General Washington libertad para escoger el lugar y él eligió este punto de la desembocadura del río Potomac. Muy cerca se encontraba su hacienda de Mount Vernon, a pocos kilómetros de los puertos de Georgetown y Alexandria en Virginia. Aparte de la evidente conveniencia personal, había también una finalidad estratégica, la de unificar el comercio marítimo y el fluvial, con la vista puesta en el ambicioso proyecto de conectar el Potomac con el río Ohio y más allá, por lo tanto, con el Mississipi, a través de un canal que permitiría abrir los mercados hacia el Oeste, aún prácticamente inexplorado.

El trazado de la futura ciudad se debió al mencionado Pierre Charles L’Enfant (1754-1825). Este francés inquieto llegó a los Estados Unidos a los 23 años con el ejército destacado por Francia al mando del general Lafayette para apoyar la revolución de las colonias y, tras haber servido a las órdenes del general Washington como oficial del cuerpo de ingenieros, recibió de éste, ya presidente, el encargo de diseñar la nueva capital. Era hijo de un pintor conocido en la corte del rey Luis XV y era él también pintor, arquitecto autodidacta y polifacético. Al terminar la guerra en 1783 se había instalado en Nueva York, donde creó una próspera empresa de ingeniería civil, que se encargó de acondicionar el edificio donde se reunía el Congreso de los Estados Unidos, que tenía su sede provisional en aquella ciudad. Llamado por el presidente y los tres comisionados nombrados por el Congreso, L’Enfant se trasladó a Georgetown en 1791 y presentó en poco tiempo un proyecto ambicioso para el nuevo Distrito federal y para la residencia presidencial. Deslumbrado por Versalles y París, había concebido un modelo grandioso, acorde, por lo demás, con la idea premonitoria del general Washington de crear la capital de una gran potencia. Aunque sólo se conoce su plan a través de reelaboraciones posteriores, la idea básica de L’Enfant consistía en desarrollar una ciudad abierta y muy extensa en torno a un centro que unía la colina del Capitolio con la cercana residencia presidencial. La cuadrícula de las calles estaría enmarcada en rotondas y avenidas diagonales y los edificios no podrían exceder de una altura de tres plantas para impedirles competir con las vistas del Capitolio desde todo el entorno. Una extensión abierta, el llamado Mall, ofrecería espacios de esparcimiento popular y añadiría proyección visual al centro del poder federal. L’Enfant, como tantos visionarios, tenía un carácter imperativo e intolerante y se enfrentó pronto con los funcionarios que Washington había comisionado para planificar la capital: sólo quería recibir órdenes del presidente. Llegó a derribar algunas casas que incomodaban el trazado ideal de sus avenidas, y chocó, comprensiblemente, con los propietarios afectados. Washington no tuvo más remedio que prescindir de sus servicios, cuyo pago reclamó con energía durante largos años sin éxito. Acabó en la pobreza y fue olvidado durante todo un siglo, hasta que la capital resucitó sus ideas y completó su flamante despliegue.

Mientras tanto, la vida de Washington D.C. fué agitada y azarosa. Cuando llevaba pocos años intentando crecer de la nada, gracias al impulso que le dió Jefferson durante sus dos mandatos (1801-1809), tuvo que sufrir los estragos de la guerra de los Estados Unidos contra la Gran Bretaña originada por la competencia por los mercados y el tráfico naval. Empezó ésta con el bloqueo de la bahía de Chesapeake por la armada inglesa durante dos largos años que comenzaron en 1812. Al perjuicio económico que supuso la interrupción del tráfico por el Potomac se unió en 1814 una inesperada ofensiva militar que sorprendió a la recién creada capital cuando aún no había podido dotarse de defensas suficientes. Las tropas británicas entraron en Washington y saquearon e incendiaron los pocos edificios públicos que estaban ya en pie, incluidos la residencia presidencial y el congreso. Al golpe material se unió el shock psicológico que supuso ver violentamente interrumpido el parto de la construcción nacional, que ya de por sí era lenta y dificultosa a causa del difícil equilibrio de poder entre los estados del norte, comerciales e industriales con los del sur, agrícolas y esclavistas. Hubo quienes dudaron del acierto de la elección del lugar para el Distrito de Columbia y se mostraron partidarios de mover la capital a un emplazamiento más seguro. Pero pronto se impuso la voluntad de restaurar lo perdido y dar un impulso a la construcción de nuevos edificios. La plaza situada enfrente de la Casa Blanca concentró pronto la vida social de la nueva ciudad. A partir de 1824 se la llamaría plaza Lafayette, tras la visita que hizo a Washington el famoso general cuyas tropas habían ayudado decisivamente a la victoria de los independentistas. Un descendiente del presidente Adams dió una idea certera de la vida de la ciudad aún en 1870: “más allá de la plaza de Lafayette empezaba el campo”.

El estallido de la guerra civil en 1861 fue otro momento decisivo: por un lado volvió a sumir a la capital en el caos y la destrucción. Por otro, supuso el influjo masivo de habitantes y con ellos un nuevo impulso a la urbanización. Washington estaba en la línea divisoria de los dos ejércitos enfrentados en la guerra y se convirtió en un inmenso hospital donde se reunieron los heridos en los combates y muchos voluntarios yankees que acudieron a atenderlos, entre los que estuvo el poeta Walt Whitman y la escritora Louisa May Alcott. También llegaron en grandes cantidades esclavos fugitivos de los estados del sur y los funcionarios que se iban haciendo cargo de las crecientes competencias que asumió la administración para atender a las necesidades de la guerra. Y con los nuevos pobladores llegaron también los servicios y el comercio. La guerra puso en peligro la seguridad de la propia capital en sus momentos finales, en julio de 1864: fue sorprendida por un un ataque de las tropas confederadas que a duras penas pudo ser contenido en el cercano Fort Stevens, en una batalla en la que estuvo presente el propio presidente Lincoln. En los testimonios gráficos de la época se puede contemplar el estado todavía precario en que se encontraba la edificación de la ciudad. El monumento a Washington en el Mall sólo se había empezado a construir poco antes de 1850 y el Capitolio no tenía aún la cúpula definitiva cuando se celebró la segunda toma de posesión del presidente Lincoln en marzo de 1865, pocas semanas antes de ser asesinado. El final de la guerra, sin embargo, dió paso a un esfuerzo de construcción que consiguió poner las bases de la hermosa capital que conocemos. En 1871 el Congreso unificó el gobierno de la ciudad de Washington con el de Georgetown y nombró gobernador a Alexander Shepherd, un ardiente defensor de un concepto de capital acorde con el “destino manifiesto”. Empleó toda su energía en proseguir con el saneamiento urbano, pues las avenidas y calles no estaban ni siquiera completamente pavimentadas y carecían de alumbrado público o alcantarillado. Shepherd no reparó en gastos ni tuvo freno en la reclamación de fondos. La bancarrota no se hizo esperar pero el Congreso asumió la deuda y la ciudad que surgió de este esfuerzo empezaba a ser la urbe rutilante que veía crecer embajadas a lo largo de la avenida Massachusetts y el Dupont Circle, más los museos, teatros y hoteles que demandaba la afluencia creciente de diplomáticos y hombres de negocios a la caza de pingües contratos públicos. Del resto se encargó el Plan MacMillan de 1901, que dió el impulso definitivo a la capital de la gran potencia.

(WALTON, Williams: The Evidence of Washington; Harper and Row, Nueva York, 1966.–FRONCEK, Frank, ed.: The City of Washington. An Ilustrated History; Alfred and Knopf, Nueva York, 1977.–ADAMS, Henry: The Education of Henry Adams; Random House, Nueva York, 1918.–WIKIPEDIA: Pierre Charles L’Enfant.–STONE, Irving: Those Who Love. A Biographical Novel of Abigail and John Adams; Signet, New York, 1967)