Nueva York, 1928

Un trémolo del clarinete, seguido de un glissando interminable que culmina en lo más alto con la nota que inicia el frenético tema principal de la Rhapsody in Blue: la música parece acompañar nuestra mirada cuando sube a lo largo de los rascacielos. Acertó Woody Allen, con el agravante del amanecer desde Brooklyn, cuando escogió este tema para el arranque de su inolvidable Manhattan de 1979. La Rapsodia era la primera obra de George Gershwin que se estrenaba en el Carnegie Hall, la gran sala de conciertos de Nueva York. En esa fecha, el 12 de febrero de 1924, el compositor tenía 27 años. Su formación musical era rudimentaria y tuvo que confiar la orquestación de la obra a Ferde Grofé, compositor de la Suite del Gran Cañón y otras muchas obras coloristas y descriptivas. Gershwin era ya para entonces famoso y exitoso compositor de canciones y comedias musicales. Pero quería más, siempre más: aspiraba a componer una “ópera americana”. Ya lo había intentado cuatro años antes con Blue Monday, un corto drama “negro” que se había incluido junto a otros números en The Scandals of 1922, una típica “revista” neoyorquina de episodios musicales variados. Ambos intentos, uno sinfónico y otro teatral, prefiguraban la obra maestra final de Gershwin, Porgy and Bess. Pero la gran ópera americana tendría que esperar a 1935.

Gershwin (1898-1937) era el hijo menor de una pareja de emigrantes judíos, de los tantos que llegaron a Nueva York desde Rusia a finales del siglo XIX. Era un niño travieso e hiperactivo, que rehuía los estudios y se divertía en las calles de su Brooklyn natal. Su padre cambiaba de negocios y de domicilio con frecuencia. Al final ganó algún dinero y en 1910 compró un piano, un signo de status en la época. El pequeño George se sentó a tocar y prácticamente ya no se levantó. Su madre, aunque decepcionada y aprensiva, le permitió abandonar la escuela y tomar algunas lecciones de música con un pianista local, Charles Hambitzer, que le enseñó también armonía y algo de teoría musical. Su talento era asombroso. Con gran facilidad inventaba melodías o imitaba temas de los conciertos, clásicos o de jazz, a los que acudía asiduamente. Le descubrió un editor de música, Jerome H. Remick, y le ofreció una paga de 15 dólares a la semana por probar al piano las numerosas piezas y canciones que los compositores le enviaban en la esperanza de verlas publicadas. Era ésta una industria floreciente concentrada en un sector de la calle 28 W. (conocida como Tin Pan Alley). Alimentaba las soirées de música casera en el mundo anterior a la televisión y el cine del Nueva York de los años veinte, convertida en una metrópolis opulenta, dinámica y algo caótica, ávida de entretenimiento. Gershwin, con su carácter inquieto, triunfó pronto en ese mundo con una música que, como él dijo, “tenía que expresar el tempo febril de la vida americana”.

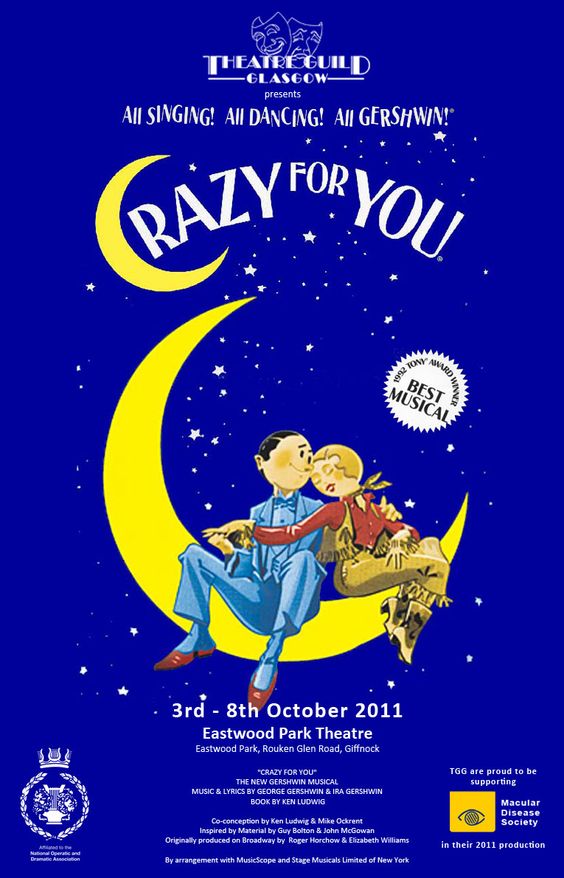

Vinieron tiempos de fama precoz, toda una década de éxito en los teatros de Broadway con musicales de libreto ligero pero llenos de encanto musical y de un ritmo contagioso, acorde con la euforia de aquellos años de prosperidad y desenfreno. Sociable y seductor, George triunfaba en la sociedad adinerada tocando incansablemente sus piezas allá donde pudiera encontrar un piano disponible. Viajaba para dirigir o presentar sus obras en California o en Europa, casi siempre en compañía de su hermano Israel (Ira), un poeta serio que le escribía divertidas letras para sus canciones. Lo que empezaron siendo números aislados que vendían para los espectáculos que se estrenaban cada año pasaron a ser comedias propias para los teatros de Broadway. Lady be good! fue la primera de muchas que compuso con libreto de Ira, entre ellas la trepidante Girl Crazy (loco por las chicas, luego rebautizada, en aras a la corrección política, Crazy for You). Para otras contó con prestigiosos escritores, como el humorista inglés P. G. Wodehouse (Oh Kay!; A Damsel in Distress). George S. Kaufman, un popular dramaturgo satírico, le escribió el libreto para una comedia musical que se salía de los moldes usuales: Strike up the Band. Era una estrafalaria parodia de la guerra, que el pueblo americano rechazaba mayoritariamente en los años veinte tras los desastres de la Gran Guerra europea. Presentaba un absurdo conflicto entre los Estados Unidos y Suiza por el precio del queso: demasiado para un público deseoso de diversión despreocupada. Hubo que fabricar una nueva versión, más ligera de texto y música, pero el arte de Gershwin empezaba a evolucionar y ganar en sofisticación.

No se resignaba a ser el gran compositor de canciones alegres o nostálgicas que ya fue desde su temprana edad. Quería componer una música seria específicamente americana, en el espíritu nacionalista de aquellos años: insertar lo típico americano, los ritmos y los acentos del jazz, del ragtime, de los cantos espirituales de los afroamericanos, en una obra culta, de un “romanticismo moderno”, como él lo definió. Pero para eso le faltaban los recursos técnicos y fue a buscarlos donde los había en abundancia: en París. Hizo también varios viajes, siendo ya famoso, a Londres, Berlín y Viena, donde conoció a los más importantes compositores de música culta y se hizo amigo de Arnold Schönberg y de Alban Berg. Pero fue en París donde intentó elevar su nivel como compositor acudiendo a los más famosos: Nadia Boulanger, Maurice Ravel, Igor Stravinsky. Los tres declinaron enseñarle su música vanguardista. Lo consideraban demasiado perfecto en su propio terreno como para querer cambiar su arte. “¿Para qué ser un Ravel de segunda cuando es usted ya un Gershwin de primera?”, cuentan que le dijo Ravel. Y de Stravinsky (aunque también de Ravel) se cuenta una conocida anécdota: le preguntó cuánto dinero ganaba y, ante la apabullante cantidad que mencionó en su respuesta Gershwin, le respondió: “entonces es usted quien tiene que enseñarme a mi”. Fueron ellos los que se apropiaron del jazz. En 1928 George había invitado a Maurice Ravel, que estaba de gira en Nueva York, a visitar el Cotton Club de Harlem para escuchar la música auténtica de los negros americanos, que más tarde incorporó el francés en su propia obra: la sonata para violín y los conciertos para piano tienen ecos de esta visita. Y lo mismo hicieron Stravinsky y otros.

Quizá un poco resentido por estas reacciones, Gershwin se dedicó a componer una de sus mejores obras: Un americano en París, que subtituló significativamente “un poema sinfónico americano” para subrayar su intención de que fuera digna de figurar en el canon clásico a la europea. Se estrenó con gran éxito en 1928 y representó un verdadero salto cualitativo: una orquestación ambiciosa y rica en colorido (incluye el sonido de los automóviles parisinos, imitado por bocinas que el compositor compró al efecto), una combinación sabia de las técnicas del impresionismo francés y los consabidos ingredientes norteamericanos: un bello tema en tiempo de blues y los ritmos sincopados del jazz. Una obra, se ha dicho, de música “cosmopolita”. Para acentuar el cosmopolitismo, la versión cinematográfica presentada por Vincente Minelli en 1951 incluye un vals vienés: By Strauss!

Tras el fiasco de Strike up the Band, Gershwin volvió a intentar un musical de protesta con Let’em Eat Cake (algo así como “¡que les den morcilla!”), secuela de Of Thee I Sing, que ganó el premio Pulitzer en 1932. Con una partitura crecientemente compleja, el libreto estaba influenciado por los ominosos acontecimientos de la Europa que empezaba a caer en las garras del populismo fascista. Advertía de una posible revolución de ese signo en Estados Unidos, como haría pocos años después el escritor Sinclair Lewis con su novela It Can’t Happen here (eso no puede pasar aquí). Let’m Eat Cake fracasó en la taquilla porque el público la encontró demasiado amarga y no estaba el ambiente para tanto pesimismo, cuando el presidente Roosevelt intentaba sacar al país de la depresión, anímica y económica, con el nacionalismo del New Deal. Pero Gershwin, que ya triunfaba en Hollywood en compañía de Fred Astaire y su hermana Adele, era inasequible al desaliento y dirigió sus inquietudes al mundo de la música afroamericana, de la que tanto había disfrutado en los clubs de jazz de Harlem cuando la aprendía para adoptarla en sus canciones.

La fascinación de los compositores judíos por el jazz tiene su explicación. Llegados a los Estados Unidos alrededor de 1900 huyendo de los progroms de la Rusia zarista se encontraron con una situación peculiar. El jazz se imponía frente a intentos de restaurar los valores americanos anteriores a la guerra civil y a la prosperidad desordenada del nuevo imperio americano. La Purity Crusade de los integristas de la Nueva Inglaterra fracasó frente a la nueva cultura urbana de las ciudades, rebosantes de inmigrantes y de nuevos ricos. Buscaban distracción en el baile y en el sexo y la encontraron bailando la música de los negros llegados a las grandes ciudades, especialmente a Nueva York. De este modo el jazz fue visto, paradójicamente, como la música típicamente americana. Para los músicos de origen judío cultivar el jazz era la mejor manera de insertarse en la sociedad americana, en el llamado melting pot, y lo hicieron con entusiasmo. Pero hay algo más que completa el círculo virtuoso: los judíos no sólo querían ser americanos sino además elevar su nivel social y cultural incorporando el jazz a obras que pudieran estar en el nivel de la música seria, un jazz estilizado y refinado, algo edulcorado para hacerlo asequible al gran público burgués.

Gershwin es el mejor ejemplo de este fenómeno.Pero no sólo absorbió la música sino que también tuvo interés por conocer las circunstancias de la población negra americana. Como dije, Blue Sunday, su ópera primeriza, tuvo este mundo como tema y el compositor había leído con interés en 1926 una corta novela del escritor DuBose Heyward que había sido convertida en obra teatral con éxito en Broadway. Su título era Porgy, y relataba la historia de un mendigo negro y lisiado en el mundo marginal del Catfish Row, una especie de “corrala” en la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur, donde convivían obreros, tahúres y prostitutas. El drama relata su trágico amor por Bess, enamorada a su vez (de otro), y sus conflictos con la justicia y la policía blanca. Gershwin se propuso hacer de este drama la base de su ópera americana que tanto tiempo había acariciado, una obra para la que exigía un reparto enteramente formado por negros, salvo los policías. En 1933 consiguió un contrato para producirla y entró en contacto con el autor del libro, que aceptó con entusiasmo colaborar con el músico más famoso de la época. El trabajo tuvo que esperar porque Gershwin tenía muchos compromisos como músico y además no se consideraba aún suficientemente preparado. Para completar su técnica contó con un profesor, Joseph Shillinger, también de origen ruso, que le instruyó durante cuatro años en lo último de las modas más vanguardistas de la composición atonal y polirítmica que se cultivaban en Europa (Schillinger fue también maestro de Benny Goodman y de Glenn Miller). Para profundizar su conocimiento de las músicas cultivadas por los negros, Gershwin se instaló durante el verano de 1934 en Folly Island, a pocos kilómetros de Charleston en un entorno casi salvaje y primitivo, donde oyó hablar el dialecto Gullah de la costa de las Carolinas y absorbió las canciones de los pescadores y algodoneros. Participó activamente en varios servicios religiosos, fascinado por los cantos espirituales que luego reprodujo en la ópera, con su avanzada polifonía rítmica, bailada e interrumpida con las típicas exclamaciones o “gritos” de emoción.

Porgy and Bess se estrenó en 1935 con escaso éxito de taquilla. Al fin y al cabo, el país estaba en plena depresión y no había dinero suficiente para diversiones. El cine sonoro y sus musicales eran el entretenimiento que había conquistado a las masas y Gershwin, siempre ambicioso, no podía resistirse a la atracción de Hollywood, donde se instaló junto a las grandes figuras de músicos europeos exiliados. Reanudó su amistad con Schönberg, quien lo apreció y escribió un elogioso ensayo sobre su música, que consideraba valiosa y original, al contrario que los críticos pedantes que no acababan de decidirse a clasificarlo como músico popular o compositor culto. Súbitamente, un tumor cerebral acabó con su vida en 1937. Este hiperactivo que tan bien escogió ritmos y melodías del jazz para insertarlo en su propia obra acabó siendo el inspirador de muchos temas y versiones de los auténticos maestros del jazz, como Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Duke Ellington y tantos otros. Para su epitafio quiso que junto a su su nombre figurase una simple mención: American Composer. Murió en olor de multitudes y su fama se mantiene hasta hoy con una rara estabilidad que sólo puede explicarse por el valor de su música irrepetible y contagiosa. El novelista John O’Hara expresó un sentimiento general cuando escribió: ”George Gershwin murió el 11 de julio de 1937, pero yo no tengo por qué creérmelo si no quiero”

(Nuevos papeles de Volterra)

(JABLONSKI, Edward: Gershwin, a Biography; Doubleday, Nueva York, 1987.–SAMUEL, Claude: Panorama de la música contemporánea; Ed. Guadarrama, Madrid 1965.–HARDING, James: The road to Catfish Row; notas al CD Porgy and Bess, DECCA 1976.–CARROL, Peter y NOBLE, David: The free and the Unfree; Penguin Books, 1977.–LYNN FOWLER, Andrea: Reconsidering George Gershwin and An American in Paris; Tesis, Universidad de Kansas City, 20014, en nsd.org)