Turín, 1888

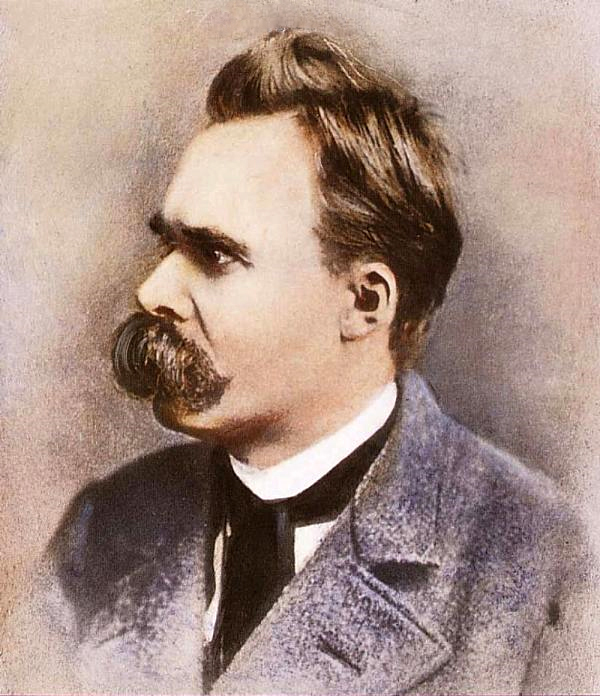

El 16 de diciembre de 1888 escribió Friedrich Nietzsche en una carta a su amigo Peter Gast, editor y compositor de operetas: “he oido dos veces La Gran Vía, una calle principal de Madrid…Un terceto de tres solemnes gigantescos canallas, es lo más fuerte que he oído y visto, incluso como música: genial, imposible de calificar”. Se refería el afamado filósofo a la Jota de los ratas (rateros) de la Zarzuela del maestro Federico Chueca, que se había estrenado en Madrid con gran éxito dos años antes. Con una música chispeante, el texto de Antonio Paso es una joya de comicidad en torno a la polémica que suscitó el proyecto de surcar el centro de la capital de España con una arteria ancha y despejada. No era todavía, cuando Nietzsche se pronunció con tanto entusiasmo, “una calle principal de Madrid”, pero ese es un despiste de menor importancia. Lo que llama la atención es el ditirambo de un filósofo, que además era músico él mismo y había estado íntimamente ligado al arte superior de Richard Wagner, hacia una obra musical que, aunque llena de simpatía y calidad, no deja de pertenecer al “género chico”, así llamado no sólo por su ligereza de texto y música, sino porque dura sólo una hora, como era habitual en aquellos espectáculos populares del Madrid castizo.

Por las mismas fechas de 1888 escribió Nietzsche un largo ensayo titulado El caso Wagner. Lo iniciaba con un rendido elogio de la òpera Carmen, de Georges Bizet, estrenada en París en 1875, que, según nos dice con irónica exageración, ha visto ya veinte veces. Aquí los juicios son más elaborados, propios de un entendido. La califica de “obra maestra” que consigue vencer su “impaciencia” y lo hace ser mejor filósofo y mejor ser humano, una obra que no es “sudorosa” como los dramas de Wagner sino suave, flexible y cortés. Es una liberación de las humedades del norte, se desenvuelve en un aire seco y límpido y su ligereza no es la típica de lo alemán o incluso de lo francés, sino que es “africana” en su presentación del amor, un amor que surge de la naturaleza como fatum, como fatalidad, cínico y desafiante: en una palabra, la ópera anti-Tristán. “Il faut méditerraniser la musique”, concluye, hay que mediterranizar la música, liberarla de las brumas enfermizas del arte alemán y sobre todo de Wagner, recuperar el ritmo del que este es incapaz en sus interminables melodías infinitas, que son más bien “el infinito sin melodía”. Wagner, el músico de la decadencia, es como mucho un dramaturgo que usa la música como pretexto para su pobre literatura. Es una enfermedad contagiosa cuyos sonidos enferman… y así toda clase de desaforados improperios. La puntilla se la da, muy taurinamente, un panfleto adicional que Nietzsche llamó Contra Wagner, en el que se sitúa a sí mismo en las antípodas del compositor porque éste en sus obras más recientes ha claudicado y niega la voluntad de vivir. Parsifal es una ópera con la que uno “se atraganta de tanto rumiar absurdidades morales y religiosas”

Tan encendido elogio de Carmen está plenamente justificado; algunos la consideramos, con o sin apoyo de Nietzsche, una de las óperas más perfectas, si no la más perfecta. Pero conviene poner en su contexto este ataque tan furibundo contra Wagner. Thomas Mann nos puso en guardia contra la tentación de tomar todo lo que escribió Nietzsche al pie de la letra, sin aplicarle un correctivo de astucia y de humor amargo que no es difícil detectar en la actitud del propio filósofo. Al crítico y compositor Carl Fuchs le escribió en el mismo 1888: “no tome en serio lo que digo sobre Bizet. (Este) no entra en consideración…pero como antítesis irónica contra Wagner lo que escribo produce un efecto muy fuerte…” Y en El caso Wagner, el propio filósofo nos da una pista al escribir como subtítulo una cita algo trucada: ridendo dicere severum… (en el original del poeta Horacio: ridentem dicere verum quid vetat, ¿qué impide que digamos verdades entre risas?). No faltan, en medio de tanto insulto, alusiones a los valores de la música wagneriana e incluso una confesión: “Parsifal es la música que yo hubiera querido escribir”. Todo ello revela una exageración patética de opiniones que podrían estar justificadas pero que en estos escritos finales adquieren el tono grotesco propio de una mente enajenada por la enfermedad. Ya desde el año anterior, en 1887, había empezado dar muestras Nietzsche de que sus eternos padecimientos y migrañas se iban agravabando de manera alarmante. Tenía síntomas de melancolía, mareos, temblores. Y decía cosas sospechosas, comparándose de manera implícita, como los dementes de chiste, con Napoleón. En fin, en aquellos últimos años, la música invadió su cerebro, era lo único que le daba alguna libertad, pero tenían que ser operetas, música muy ligera. Hasta Bizet acabó siendo demasiado serio para él, que de joven había querido escribir una tesis sobre Jacques Offenbach.

¿Quíen podría pensar que el joven Nietzsche fue el filósofo que exaltó la música de Wagner, sus dramas, como la aurora de un nuevo tiempo, superador de toda la tradición musical occidental, con sus óperas, según él, rígidas y estereotipadas, racionalistas y estrechas de miras artísticas? Su formación como pianista y compositor fue profunda y temprana, y tuvo la tentación de dedicarse por entero a la música. Para alguien tan sensible y bien formado, sin embargo, la irrupción de Wagner tuvo que ser demoledora. Cuando de la mano de su profesor de Bonn Friedrich W. Ritschl decidió en 1868 especializarse en filología y obtuvo con sólo 24 años una cátedra en Basilea, Wagner reinaba en el mundo musical alemán. Tristán e Isolda había sido estrenada en 1865 y Los maestros cantores apareció en el horizonte en el mismo año 1868. Muy cerca, en Tribschen, un barrio de Lucerna, tenían su residencia los Wagner, Richard y Cosima, que recibieron con afecto al joven filósofo. Hospitalidad no exenta, sin embargo, de interés, como podía esperarse de un genio tan poco altruista como era Wagner. Nietzsche estaba planeando presentarse ante el mundo académico con una obra amplia sobre la cultura griega, sobre la unión del espíritu dionisíaco con el apolíneo en las más antiguas tragedias. Wagner convenció al amigo Friedrich para que concentrara la obra en los temas teatrales que permitieran relacionarla con las teorías del drama total que el propio Wagner exponía en sus ensayos. Obnubilado por el genio del compositor, Nietzsche redactó El nacimiento de la tragedia y lo publicó en 1872. En este libro nada académico denunciaba cómo el espíritu dionisiaco primigenio, dominado por la música y por la libertad, había sido corrompido por el racionalismo de Sócrates, que dió paso a una larga noche de pensamiento vulgar y conformista, reafirmado por la religión cristiana, la cultura liberal, la ciencia y el nacionalismo alemán.

El libro, como era de esperar, no fue bien recibido por la comunidad universitaria. So capa de estudio filológico, a Nietzsche le salió un exabrupto apasionado, genial pero algo caótico, la proclama de una nueva filosofía que rompía con toda una tradición europea. Wagner fue el único que elogió el libro con entusiasmo. No era para menos, pues en su delirio visionario Nietzsche vio en la música alemana, desde Bach a Beethoven y sobre todo Wagner, “los auspicios de un proceso inverso, un despliegue gradual del espíritu dionisíaco en nuestro mundo actual” y escuchaba el Tristán e Isolda como “como un enorme movimiento sinfónico…desplegando espasmódicamente todas las alas del alma”. El filósofo comprendió pronto que tanto entusiasmo le había enajenado el mundo académico, que lo criticó muy severamente desde el punto de vista de la filología erudita. Wagner y Cosima no disimulaban su condescendencia acerca de las dotes de Nietzsche como músico y él, por su parte, no llevaba bien que el gran maestro se considerara con el derecho de plagiarle descaradamente en alguno de sus escritos. Existe, en fin, noticia de un desencuentro más personal, relacionado con unas habladurías sobre ciertas costumbres sexuales del joven filósofo, que la pareja no tuvo reparo en comentar entre burlas. Cuando Nietzsche tuvo que abandonar su cátedra de Basilea por razones de salud y comenzó su largo decenio solitario de filósofo ambulante por Suiza, Italia, Francia y Alemania, se interrumpió el contacto asiduo que habría quizá permitido limar los roces. La ruptura que fue definitiva a partir de 1878.

Pero lo cierto es que había razones de fondo más que suficientes para el distanciamiento. Tenían que ver con la evolución del filósofo hacia una visión radical del mundo, que estuvo ya enunciada en embrión en El nacimiento de la tragedia. Nietzsche proclamó desde entonces que a la historia había impuesto al ser humano un corsé de racionalidad que ocultaba la vida bajo una nube de conceptos que pretendían ser más reales que la realidad. En su libro Más allá del bien y del mal había comenzado este fundamentalismo antimoderno y luego lo fue formulando en conceptos como el de el superhombre, el eterno retorno y el anticristo que condensó o anticipó poéticamente en Así habló Zaratustra. Una especie de religión visionaria: había que salvarse de la necesidad de la salvación. Nietzsche, que había participado como enfermero en la guerra franco-prusiana de 1870 vió emerger a un Reich alemán militarista y con ambiciones imperiales que repugnaba a su concepto de la alegría dionisíaca. Se enfrentaba a una sociedad postromántica, prosaica y filistea, la Europa posterior a 1850, y la fué impugnando con tesis cada vez más atrevidas y provocadoras, que predicaban la ruptura con toda clase de moldes de conducta para dar paso a una amoralidad propia de las individualidades superiores, contraria a la humillación de la voluntad propuesta por las religiones, empezando por el cristianismo.

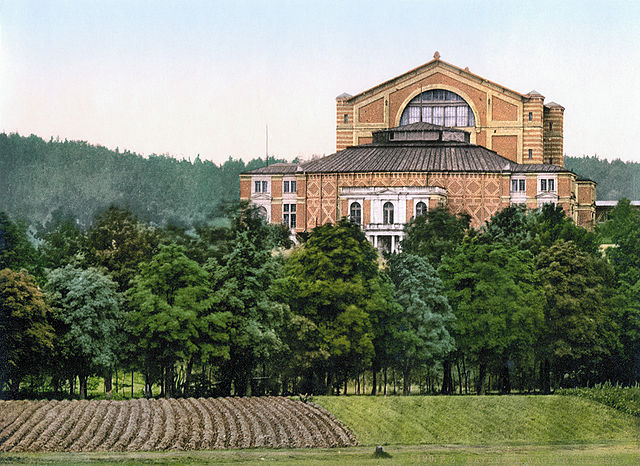

En cuanto a Wagner, Nietzsche comprendió pronto que su entusiasmo había sido prematuro y que en realidad sus óperas no se separaban del espíritu de la modernidad que él detestaba. En Los maestro cantores vió con razón un coqueteo con el despreciado nacionalismo alemán. Le repugnaba también su antisemitismo beligerante, enamorado como estaba del espíritu supuestamente “moruno” de Carmen, esta judeoextravagante en la que, algo artificialmente, veía un espejo de su religión dionisíaca. Pero sobre todo fue Parsifal, la extraña versión wagneriana del mito artúrico, la que convenció a nuestro filósofo de que Wagner estaba dispuesto a aceptar la negación de la vida que para él representaba el cristianismo con tal de atraer inversiones de los católicos bávaros para su proyecto del gran teatro de Bayreuth, que acogería anualmente festivales dedicados a sus óperas. La desilusión data ya del año de la inauguración del teatro en 1876, que Nietzsche boicoteó con desprecio porque no quería encontrarse con toda la pomposidad de la realeza y la intelectualidad europea. Wagner no se dió por aludido, aunque ya había expresado serias reservas por el radicalismo de sus libros posteriores a El nacimiento de la tragedia. En el ensayo titulado Richard Wagner en Bayreuth, escrito en 1876 a propósito de la inauguración del teatro, el filósofo introducía, junto a la alabanza de la música wagneriana, severas críticas contra el modernismo y el germanismo implícito en sus óperas.

Ahora bien, la crítica expresa y furibunda de Wagner solo la encontramos en 1888, su último año de relativa lucidez. Los síntomas del deterioro físico y mental venían de atrás, pero Nietzsche sólo les dió rienda suelta en la serie de escritos que publicó a modo de justificación autobiográfica y de explicación de su obra. En Turín transcurrieron los últimos meses lúcidos del perpetuo deambulador, obsesionado por la música (“vivir sin música sería un error”) y dedicado a saldar viejas deudas, a pesar de que no tenía muchos enemigos, pues sus libros habían caido en el vacío mientras vivió y solo fueron lugares de culto para las generaciones posteriores. Es significativo que dejara para el final el ejercicio cruel de demolición de Wagner, el que había sido su gran ídolo junto a Schopenhauer. Ecce Homo, El anticristo y El crepúsculo de los ídolos (corrosiva parodia de la ópera de Wagner de parecido título) están escritos sin freno, con una prosa febril y apasionada, como la de quien empieza a ver síntomas claros del final y no tiene reparo en expresar su asco contra todo lo que despreciaba: todos esos “tenderos, cristianos, vacas, mujeres, ingleses y demás demócratas”. Nietzsche murió en 1900 de una sobredosis de verdad. En La gaya ciencia es precisamente un loco el que anuncia a gritos la muerte de dios, pero ante la indiferencia de sus contemporáneos, piensa que su mensaje ha llegado demasiado pronto. ¿No será que llegó demasiado tarde?

(NIETZSCHE, Frederick: El nacimiento de la tragedia; Alianza Ed., Madrid, 1981.– Idem: Der Fall Wagner u. a.; DTV, Munich 2004.–Ross, Werner: Nietzsche. Un águila angustiada; Paidós testimonios, Barcelona 1994.–WATSON, Peter: The German Genius; Simon & Schuster, Londres 2010.–LLACER, Toni: El superhombre y la voluntad de poder; Baiscafo S.L. 2015.–MANN, Thomas: Schopenhauer. Nietzsche. Freud; Alianza Ed.Madrid 2000.–PEDROSA, José Manuel: Notas a La gran vía y El bateo; Deutsche Gramophon, 2005)