Berlín, 1941

El caso de Sir Pelham Grenville Wodehouse (1881-1975) plantea dos interrogantes sobre los que vale la pena reflexionar. El primero: ¿cómo es posible que un escritor genial, admirado por contemporáneos tan ilustres como Aldous Huxley, Evelyn Waugh, Ludwig Wittgenstein y George Orwell, se prestara al colaboracionismo con la Alemania nazi o, cuando menos, se dejara manipular por sus servicios de propaganda? El segundo: ¿suponiendo que la actuación de Wodehouse respondiera a una u otra de estas posibilidades, sería lícito trasladar el lógico juicio condenatorio de su conducta a su obra, como hizo en su momento el Daily Mirror de Londres cuando afirmó que “Wodehouse ya no hace gracia”?

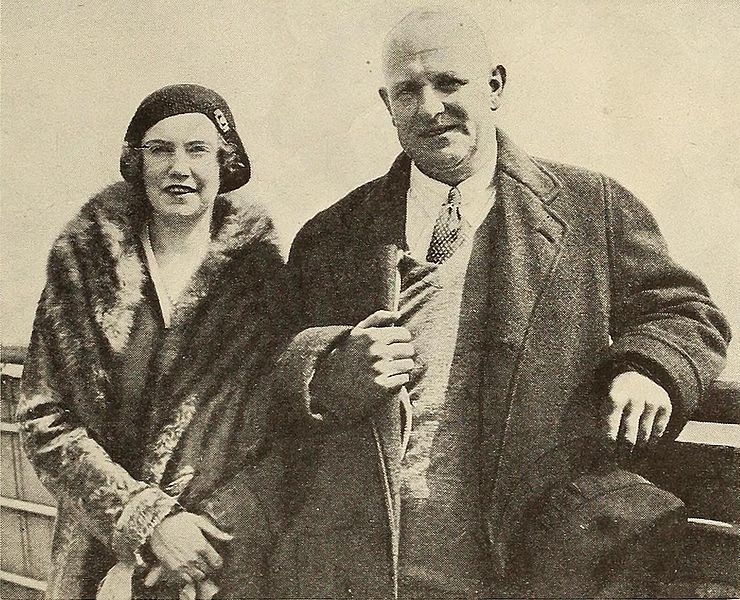

Los hechos que dan lugar a estas preguntas pueden resumirse fácilmente. Wodehouse, tras una larga carrera como escritor de éxito en su Inglaterra natal y en los teatros de Broadway, decidió evitar las pesquisas de los recaudadores de impuestos ingleses y norteamericanos y se trasladó en 1934 a Francia, donde se instaló en una lujosa mansión en la ciudad de Le Touquet, con vistas al canal de La Mancha. Allí, a pesar de muchos avisos de prudencia, le sorprendió el principio de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Francia en 1940. Los alemanes lo internaron durante un año en diferentes establecimientos, a cual más siniestro, en Francia, Bélgica y Alemania. En junio de 1941, tras ser sondeado por diferentes funcionarios del régimen nazi, accedió a hablar en la radio alemana para contar a sus amigos en Estados Unidos, que aún no estaba en guerra con Alemania, sus experiencias en el cautiverio y tranquilizar a todos sobre su salud y estado de ánimo. Se instaló en el lujoso hotel Adler de Berlín y empezó las emisiones, que pronto fueron conocidas en Inglaterra y causaron una ola de indignadas protestas, en las que se le llegó a acusar de traición. Después vivió en la hacienda de una simpatizante alemana, la baronesa Anga von Bodenhausen, antes de volver a Berlín cuando empezaron a llover las bombas de los aliados sobre la capital alemana. De allí le trasladaron al París ocupado, donde siguió viviendo con todo lujo hasta la liberación en 1944. Detenido por las nuevas autoridades francesas, fue interrogado intensivamente por un comisario de los servicios secretos británicos, que no encontró motivos para una acusación contra él. Wodehouse consiguió entonces un visado para viajar a Estados Unidos, de donde no se movió desde 1947 hasta su muerte en 1975.

Que Wodehouse no era un nazi quedó claro de las pesquisas de franceses e ingleses y lo puede comprobar cualquiera que lea alguna de las noventa novelas que escribió, además de unos doscientos cuentos, obras de teatro, ensayos, comedias musicales, etc. Todo ello es ligero y humorístico, frívolo podríamos decir si no tuviera tanta calidad literaria. La política no aparece por ninguna parte, salvo de manera implícita en el retrato benévolo de las clases pudientes de la sociedad inglesa en torno a 1900. Pueden encontrarse de vez en cuando referencias cómicas a Mussolini, que se prestaba a la farsa más que Hitler. En la novela El código de los Wooster ridiculiza Wodehouse a un personaje que representa al fascismo, Sir Roderick Spode, en estos términos: ”era como si la naturaleza hubiera querido crear un gorila y hubiera cambiado de idea en el último minuto”. No obstante, si bien no parece que tuviera simpatías por el nazismo, lo cierto es que el carácter jocoso de sus charlas radiofónicas dio lugar a un gran escándalo en la opinión pública, exacerbada en el peligroso año 1941 por la belicosidad patriótica de la propaganda en una Inglaterra bombardeada por los alemanes y poco dada, comprensiblemente, a matices. Los ataques del periodista William Connor bajo el seudónimo Cassandra fueron tan desaforados que ocasionaron protestas de algunos admiradores de Wodehouse, ofendidos por su exageración. George Orwell, que admiraba la comicidad de su obra, acabó asumiendo la defensa del denostado escritor en un ensayo que publicó en 1945 bajo el título En defensa de P.G. Wodehouse. El alegato de Orwell resulta casi más penoso que las acusaciones de Cassandra. Cita un texto de Wodehouse en el que afirma que nunca había tenido interés por la política, que carecía de “sentimientos beligerantes”, que la experiencia de su cautiverio había tenido sus aspectos positivos, que ya no estaba tan seguro de su orgullo de ser inglés como antes de la guerra, y que “la única concesión que quiero de Alemania es que me dé una barra de pan, le diga a los tipos con el mosquetón que apunten para otro lado y me dejen en paz”. Estas y otras afirmaciones revelan tanto la inocencia política de Wodehouse como la irrefrenable necesidad que tenía de provocar la risa incluso recurriendo a burlarse de lo más sagrado. Privan a cualquiera de argumentos para defenderlo, y por ello Orwell tiene que limitarse a declarar que Wodehouse no sabía, simplemente, lo que estaba haciendo. Pero ¿cómo se explica tanta inconsciencia en un autor brillante y exitoso, que además, según abundantes testimonios, era una buena persona? Orwell explica el caso desde la perspectiva vital de Wodehouse: vivió siempre en el pequeño mundo del período sobre el que escribió, los frívolos años del principio de siglo XX en la Inglaterra post-victoriana. Se consideraba más norteamericano que inglés, y su completa falta de conciencia política se debía a que no se había despegado de las experiencias de sus años escolares. Víctima del síndrome de Peter Pan, vivía feliz en un mundo irreal, se había hecho rico contándolo y había acabado por identificarse con alguno de los más divertidos personajes de su abundante repertorio.

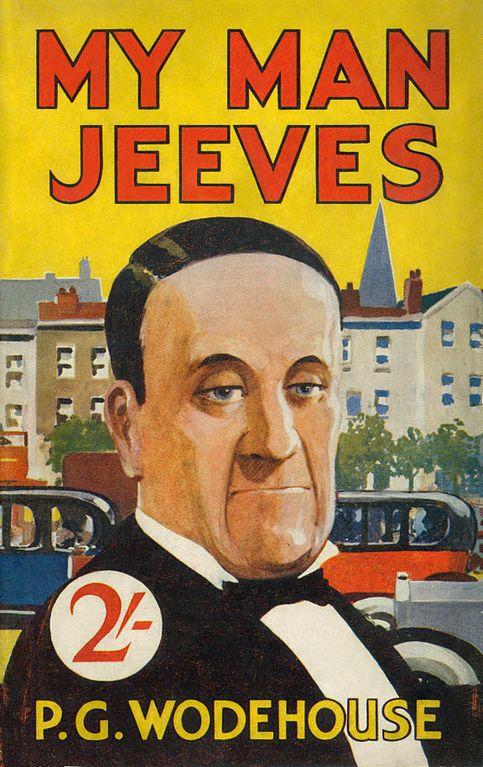

Es triste que la única defensa que pueda hacerse del comportamiento del escritor sea decir que “lo que pasó en 1941 no acusa a Wodehouse de nada peor que la estupidez” y que por ello carecía de compromiso cívico y de sensibilidad política. Orwell mataba con el cañonazo de una reprobación moral la mosca de una acusación de nazismo o colaboracionismo que nunca se materializó por falta de pruebas. Resulta significativo que Wodehouse hubiera pasado los años de la Primera Guerra Mundial en Nueva York escribiendo canciones para comedias musicales sin darse por enterado de la tragedia que se libraba en Europa, ya que su miopía le había librado de participar como soldado en las hostilidades. Los Estados Unidos acogieron con naturalidad al escritor en su exilio de 1947, pues desde su primer viaje en 1904 había formado parte integrante del mundo del espectáculo tanto en Broadway como en Hollywood. Mientras tanto, continuó su motorizada producción de novelas y cuentos, para los que había ido creando un universo de personajes a cual más divertido. Sus iniciales relatos cortos versaban sobre la vida en el colegio o sobre los deportes que practicó con pasión: rugby, boxeo, cricket, golf. Luego apareció el entrañable Ukridge, sablista impenitente y desordenado empresario de negocios imposibles; Psmith, el primer lechuguino sofisticado y condescendiente con su eterno monóculo; Jeeves, el imponente mayordomo de Bertram Wooster, el espejo del propio escritor; Lord Emsworth, el señor del castillo de Blandings, dedicado íntegramente al cuidado de su “Emperatriz”, una cerda mimada y sobrealimentada. Y así tantos otros, entre los que ocupan lugar muy principal las tías de los personajes jóvenes, formidables mujeres que vigilan severamente sus vidas disipadas.

La obra de Wodehouse es, dentro de su género ligero, la perfección pura, se piense lo que se piense de su comportamiento en 1941. Hay quienes no acaban todavía hoy de perdonarlo, como si dos cosas tan contradictorias como la obra suprema y el déficit moral y político, no pudieran ser compatibles y verdaderas a la vez. Vivió una infancia extraña a finales de la época victoriana. Pasó sus primeros dos años en Hong Kong, donde su padre era juez del Imperio británico, y el resto internado en diferentes colegios e instituciones en Inglaterra, o al cuidado de tíos y otros parientes. No volvió a ver a sus padres hasta quince años más tarde y a pesar de ello (o quién sabe si por lo mismo) sentía que su infancia había sido feliz, que había pasado “como una brisa”. Y no digamos sus años en el colegio de Dulwich, al que fue fiel hasta el final, y que le dió los materiales para sus comienzos literarios. Su padre no pudo costearle la educación universitaria en Oxford y le consiguió un empleo en el Banco de Hong Kong y Shanghai, en el que fracasó totalmente como burócrata. Pronto empezó a escribir para revistas como The Globe o Punch y a producir sus primeras novelas, muy influenciadas por el ambiente de la época. Todavía fresco el recuerdo de la reina Victoria y de su puritano consorte el alemán príncipe Alberto, el reinado de Eduardo VII entre 1901 y 1910 cambió el ambiente por completo. El propio rey había sido ya, durante su larga espera como príncipe de Gales, un play boy viajero, cosmopolita, sociable y frívolo. El Imperio británico dominaba medio mundo y la riqueza crecía de modo galopante, como también iban emergiendo las tensiones sociales, alentadas por reivindicaciones sindicales y feministas: en una palabra, la Belle Époque en versión inglesa. Wodehouse se formó en este ambiente, leyó ampliamente a los clásicos y se lanzó con asombroso brío a convertir su particular cóctel de experiencias en un río de ocurrencias literarias dirigidas al gran público. Pronto se vio premiado con el éxito y pudo permitirse llevar una vida de lujo que no es difícil ver reflejada en el escenario favorito de sus novelas, las grandes mansiones señoriales de la campiña inglesa. Como contraste con este mundo aristocrático, en los años treinta dió con uno de sus más logrados personajes: Mr Mulliner, el vehículo ideal para desahogar la espontánea invención de sus farsas más disparatadas. Mulliner es un burgués acomodado que toma un brandy con limón todas las tardes en el bar llamado Al reposo del pescador. Pescador él mismo y por tanto bajo sospecha de ser algo mentiroso, no puede resistir la tentación entretener a sus contertulios con las increíbles aventuras vividas por sus múltiples familiares, sobre todo sobrinos suyos en apuros.

Más apropiada para el formato de la novela es la pareja formada por Bertram Wooster, un joven rico con oscuros antecedentes en la nobleza de las Cruzadas, y su mayordomo Jeeves, correcto, algo pomposo y con un aire de superioridad sobre su amo, cuyo intelecto juzga “irrelevante”. Bertie, como le llaman los amigos, es frívolo, simpático y vago, y sufre ataques de pánico cuando alguien le pregunta si ha encontrado un empleo o está leyendo algún libro. Invariablemente, se mete en líos intrincados, muchos de ellos relacionados con su tenaz resistencia al matrimonio, unida a un gran talento para enamorarse de la persona equivocada. Así, de la temible Honoria Glossop, que le inspiró uno de sus símiles más inverosímiles: “una de esas jóvenes robustas y dinámicas, con la musculatura de un peso welter y una risa que resuena como un escuadrón de caballería a la carga…”. De éstos y de otros peligros le suele librar el omnisciente Jeeves, a veces tomando iniciativas arriesgadas y sin darse cuenta de que, a pesar de las apariencias, es el frívolo Bertram quien le explota a él y no a la inversa. Las novelas y cuentos de Jeeves son sin duda la culminación de la obra de Wodehouse en cuanto a la sofisticación de su humorismo. De toda su obra, son estas historias las únicas en que el escritor utilizó la primera persona para relatar los complejos argumentos, que preparaba minuciosamente, sin dejar nada al azar. El narrador es el propio Bertram, que reproduce los diálogos, las situaciones y los doctos discursos de Jeeves a través de los parámetros de su mente alocada y caótica, mezcla de caballero medieval siempre dispuesto a desfacer un entuerto y frívolo miembro del Drones Club (el club de los zánganos), cuyos miembros se entretienen en juegos infantiles regados con abundante vino de Oporto y whisky de Escocia. Las sorpresas, incongruencias y absurdos típicas del género poseen una comicidad extrañamente eficaz para provocar en el lector la risa sin interrumpir su inevitable y continua sonrisa benévola. Es todo demasiado risible y tierno, como su autor. Wodehouse vivió absorto en un mundo turbulento y no parece haberse enterado de las dos guerras mundiales del siglo XX, ni de leyes secas o desastres de Wall Street. Este niño trabajador y extrañamente insensible a la seriedad de la vida se sitúa con todos los méritos en la gran tradición del humor británico, desde Swift y Sterne hasta su antecesor inmediato, salvando las distancias literarias: Oscar Wilde. Le deslumbró cuando era todavía un niño con La importancia de llamarse Ernesto, donde aparece ya el reparto de casi toda su obra, la mansión rural, la tía imponente, el joven alocado, el mayordomo orgulloso. Wodehouse ofrece en su abundante producción toda la panoplia de los trucos que se asocian al humor inglés: ridiculiza las diferencias sociales, hace hablar a sus personajes en un lenguaje entrecortado y florido, plagado de citas literarias deliberadamente inexactas, ironiza sobre sí mismo, tanto que hace reír incluso cuando el motivo en sí no tiene ninguna gracia. Dos ejemplos solamente: el del escritor tímido que hace publicidad a su libro presumiendo de que “va ya por la primera edición”. O el del propio Wodehouse cuando se refiere a uno de sus editores con irónico agradecimiento: “a él debo sin duda la profundidad de mi obra (él me debe a mi unos veinte dólares)”.

(FRY, Stephen: What Ho! The Best of Wodehouse; penguin Books, Londres, s.f..–McCRUM, Robert: Wodehouse. A Life; Norton, Londres, 2004.–ORWELL, George: In Defense of PG Wodehouse; 1945, en orwell.ru.–BLACK. Mark: Edwardian Britain. A Very Brief History; Kindle Books.– PUJOL, Carlos: Victorianos y modernos; Ed. Nobel, s.f..– DUGAN, Lawrence: Worcesteshirewards. Wodehouse and the Baroque; en connotations.uni-tuebingen.de)