Munich, 1860

Richard Wagner era insaciable en su afán de lujo y nunca consiguió equilibrar su presupuesto. Como genio que era, y lo sabía de sobra, se consideraba merecedor de ser mantenido en la cúspide no sólo del arte sino también de la buena vida. En 1852 conoció en el hotel Baur au Lac de Zurich a Otto Wesendonck, un melómano y rico empresario importador de telas de los Estados Unidos. Pronto consiguió su mecenazgo al tiempo que se enamoraba perdidamente de su esposa Matilde, una mujer elegante y atractiva, intelectual y poeta. Tal fue la pasión que invadió al ya por entonces consagrado maestro, que aceptó componer cinco canciones sobre poemas escritos por la señora Wesendonk, él que nunca había puesto música a versos ajenos ni lo volvería a hacer. Eran estimables pero no de una altura comparable a los largos poemas que el propio Wagner escribía como armazón literario para sus creaciones de arte total, que incluían, indisolublemente, la poesía la escena y la música. Algunas de las canciones anticipan temas que pasarán literalmente a la ópera Tristán e Isolda, no sólo en su música sino también en las expresiones de amor exaltado: ¡pulso alocado, calma tus latidos; cesa, día eterno de la voluntad! ¿No parecen escritas por el propio compositor? Tan lejos llegó la amistad con los Wesendonk que en 1857 Wagner y su esposa Mina, la actriz que no comprendía la magnitud de su talento, se trasladaron a vivir en el “refugio”, una casita en las inmediaciones de la mansión de aquellos. Una situación explosiva. Richard era presa de un amor extremado por la atractiva Matilde; ella, fascinada por el maestro como artista, lo mantenía a una distancia prudencial; Mina, en fin, estaba comprensiblemente furiosa por la excesiva intimidad de la pasión erótico-literaria de su marido. El resultado fue el previsible: Matilde optó por su matrimonio, Mina volvió a su hogar en Dresde y Richard se refugió, frustrado y solitario, en Venecia, donde empezó a componer el Tristán. La aventura duró un año.

En 1858 Wagner era ya un personaje famoso en Europa, como músico y poeta desde luego, pero también como agitador político. Había ejercido desde muy joven como director de orquesta y compositor. En 1841 triunfó en París con Rienzi, una típica ópera romántica y premonitoria, la historia de un líder popular que en 1374 se rebeló en Roma contra la autoridad opresiva del papa y fue abandonado por las masas que había agitado. Tras éste y otros intentos tempranos, el inquieto compositor aceptó con resignación el puesto de maestro de capilla en la corte del rey de Sajonia en Dresde y así consiguió estrenar El holandés errante en 1843 y Tannhäuser dos años después. No obstante, se sentía ahogado en la estricta etiqueta cortesana y estaba siempre insatisfecho con lo que consideraba una vida demasiado modesta. En la ola revolucionaria que incendió a toda Europa en los años 1848 y 1849, Richard Wagner encontró la válvula de escape ideal para su inconformismo. Hizo amistad con el anarquista Mikhail Bakunin, activo en las barricadas de Dresde, y participó activamente como panfletario y orador, arengando al pueblo amotinado en sus enfrentamientos contra las tropas prusianas que llegaron desde el norte a reprimir la revolución. Wagner, que ha leído a Schlegel y a los hermanos Grimm, románticos alemanes descubridores de las leyendas y mitos de la antigüedad germana, ha empezado a trabajar en una obra magna, su tetralogía El anillo del Nibelungo, un larguísimo recorrido por los mitos sobre el conflicto entre el amor y el poder que quiere resumir la historia de la humanidad desde su más remoto origen.

Aplastada la revolución en 1849, Wagner, decepcionado con la política, consiguió huir y acabó refugiándose en Zurich. Había conocido al gran virtuoso Franz Liszt, quien en 1850 estrenó con éxito en Weimar su ópera Lohengrin, la última de las que compuso en el estilo alemán tradicional. El impacto de Matilde Wesendonck le hizo interrumpir el trabajo sobre su ambicioso friso de la mitología alemana. Durante algunos años dejó de componer y se dedicó a escribir compulsivamente en folletos desordenados sobre sus teorías renovadoras de la cultura: El arte y la revolución, La obra artística del futuro, Ópera y drama, etc. El gran amor por la Wesendonck, le ha inspirado un cambio de rumbo que dará como fruto Tristán e Isolda, su obra más perfecta y revolucionaria. Así comunicó a Liszt en una famosa carta sus intenciones para un nuevo drama: “ya que nunca gocé en la vida de la felicidad de un verdadero amor, quiero erigir a este, el más bello de los sueños, un monumento en el que este amor pueda saciarse completamente desde el principio al fin”. Había leído la versión de la leyenda medieval del Tristán compilada en 1210 por Gottfried von Strassburg en una traducción al alemán que se publicó en 1844. Como era habitual en la narración de leyendas de transmisión oral, la de los amores de Tristán consistía en una serie interminable de episodios y aventuras fantásticas que se combinaban a voluntad para adaptarlas al auditorio. Cuando Wagner compuso el poema para este drama lo despojó de todo lo superfluo y anecdótico. Subrayó en cambio los aspectos más profundos y filosóficos de una historia en apariencia simple: el amor apasionado y trágico de Tristán por Isolda, que es correspondido por ella con el mismo furor pero entra en conflicto con el deber de lealtad del caballero con su rey, para quien Isolda está destinada como esposa. Pocos personajes, poca escenografía y pocas referencias a las circunstancias históricas. El drama renuncia a escenificar los antecedentes de la acción, que van desgranado los personajes a través de largas peroratas o diálogos retrospectivos. La pieza se abre en el barco en el que Tristán lleva a Isolda desde Irlanda a Cornualles para entregarla al rey Marke. Durante la travesía, al final del primer acto, presenciamos el fulgurante enamoramiento.

La leyenda de Tristán tuvo muchas fuentes, algunas procedentes de los países escandinavos, otras del Oriente, directamente o a través de la literatura de la España musulmana. Y tantas fuentes produjeron versiones muy diversas a lo largo de los siglos. Entre unas y otras hay una variante esencial que se refiere a la causa desencadenante del enamoramiento. ¿Fué un verdadero amor, pura pasión? ¿O fue más bien un amor insano y enloquecedor provocado por una pócima o filtro que sume a quien lo bebe en una “eterna y divina amnesia”, como dice Tristán al final de la ópera? Wagner optó por esta segunda interpretación y se comprende. No era persona de exquisitos escrúpulos morales, como lo prueba que sometiera a su esposa Mina a la humillación de presenciar de cerca su pasión por Matilde. Pero es evidente, y así se deduce del drama que compuso, que alguna culpa tenía que sentir por su insistencia en seducir a la Wesendonck para convertir su admiración en un amor pasional como el que él sentía. En la òpera, el filtro amoroso enloquece a los dos amantes, que se entregan el uno al otro con ignorancia ciega de la realidad. Wagner llega hasta el patetismo cuando en el último acto nos presenta al héroe malherido en Bretaña creyendo, alucinado, que ve llegar el barco que le devuelve a su amante. El amor que sintió Wagner por Matilde no era, visto bajo este prisma, un sentimiento controlable y racional, sino un frenesí que lo arrastraba como una fuerza de la naturaleza, un estado de hipnosis que no le dejaba libertad para elegir. Tan poderoso como para excusarlo de su responsabilidad frente a la esposa Mina o al protector Otto Wesendonck a quienes, en los términos de la vida real, había traicionado. El largo y amargo reproche del rey Marke a su vasallo al final del segundo acto refleja dramáticamente este doble aspecto de su deslealtad.

En Tristán hay mucha filosofía, aunque Wagner nunca perfiló una doctrina coherente. En 1854 cayó en sus manos la obra magna de Schopenhauer El mundo como voluntad y representación y quedó tan impresionado que en la Navidad de aquel año le envió al viejo filósofo una copia del poema de Las Valquirias con palabras de rendido homenaje en su dedicatoria. Le había abierto un mundo nuevo donde encontraba bellamente explicado mucho de lo que él había intuido en su búsqueda de una metafísica de la música. El filósofo consideraba que la música era el arte más puro, el que puede expresar todo aquello que no puede decirse en palabras, el consuelo que nos permite perder nuestro yo en el placer estupefaciente de los sonidos. El amor ciego de Tristán e Isolda es la más clara manifestación de esa voluntad irresistible que mueve nuestras vidas sean cuáles sean nuestros pensamientos, nuestra representación. Abandonada por Wagner toda esperanza, la amargura que envuelve la metafísica de Schopenhauer emerge en el Tristán, en las heridas recibidas por el héroe y en la historia de un amor que sólo puede acabar en tragedia. Al final sabemos que el filtro amoroso fue administrado por error, pero la explicación que hubiera permitido la redención de los amantes llega tarde. En realidad iba a ser un veneno mortal destinado a impedir el matrimonio de Isolda con el rey enemigo de su patria que le habían impuesto a traición. Puede adivinarse en el trágico desenlace un implícito reproche hacia la reticente Matilde, incapaz de sentir la pasión sin freno que contemplamos en Isolda, la mujer valiente que sí supo desafiar los requerimientos de la sociedad y se entregó hasta la muerte por amor. Con medio siglo de antelación ¿no está Sigmund Freud presentido aquí a través de la insistencia de los amantes en las virtudes de la noche, en la omnipresencia del mar y sobre todo en la sombra de la madre de ambos amantes, ecos misteriosos todos ellos del lado oculto de la mente?

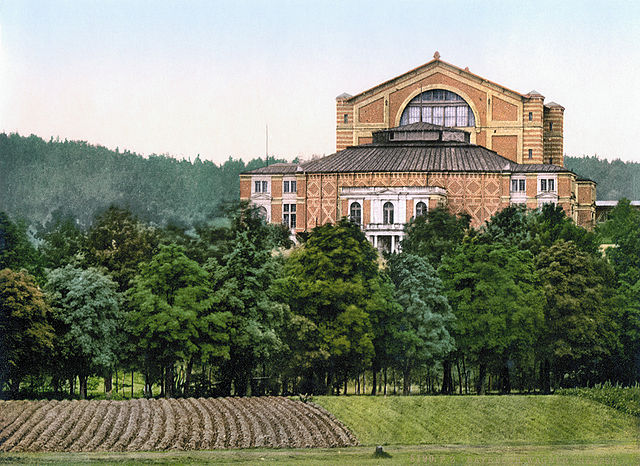

Wagner sólo pudo estrenar su Tristán en 1860, cuando ya había conseguido la protección del rey de Baviera Luis II. El indisimulado erotismo de la trama y su realización musical tan explícita causó escándalo en Munich, como era de esperar en una corte católica y conservadora, hasta el punto de que Wagner bromeó con un amigo que sólo lo salvaría una interpretación mediocre, pues un triunfo de la ópera podría acabar con su carrera en un medio tan burgués. La obra fue representada con enormes dificultades porque en su composición Wagner se había revelado mucho más profundamente revolucionario de lo que había sido como político amateur cuando participó en los desórdenes de 1849. El Tristán supone un corte radical con la tradición de la ópera alemana, incluidas las que el propio compositor había estrenado hasta entonces. Wagner abandonó la fragmentación de la ópera tradicional en “números”, por mucho que estos estuvieran encadenados por la lógica de la acción. La melodía fluye ahora infinitamente sin interrupción, la armonía contribuye con su eterna indefinición al misterio del drama, el motivo conductor no caracteriza mecánicamente a los personajes sino que además se mueve con ellos para expresar sus sentimientos y estados de ánimo. El cromatismo de los temas invade la acción para sugerir las emociones del personaje femenino y el triunfo del amor en la noche transfigurada. En fin, la orquesta deja de ser instrumento acompañante para convertirse en protagonista expresivo de la acción, convirtiendo el conjunto en un ancho río que se mueve con imparable lentitud. Después del Tristán ya nada fue igual en el devenir de la música. Vendría aún la representación del Anillo de los Nibelungos y al final la sublime música de Parsifal. Pero la semilla del arte musical del futuro, que Chopin había sembrado, dió su fruto en 1860, cuando Wagner desencadenó el principio del fin de las certezas de la armonía tonal.

(WAGNER, Richard: Epistolario a Matilde Wesendonck; Austral, Madrid, 1947.–YLLERA, Alicia: Introducción a Tristán e Iseo; Alianza ed., Madrid 1984.–TRÍAS, Eugenio: El canto de las sirenas. Argumentos musicales; Galaxia Gutenberg, 2007.–SAFRANSKI, Rüdiger: Romantik. Eine Deutsche Affäre; Hanser, Munich 2007.–MARCUSE, Ludwig: Wagner. Ein denkwürdiges Leben; Diogenes, Zurich, 1973.–Salazar, Adolfo: La música en la sociedad europea, IV; El Colegio de México, 1946.–BLAHA, Peter y otros: Programa de Tristan und Isolde, Wiener Staatsoper, 2003)