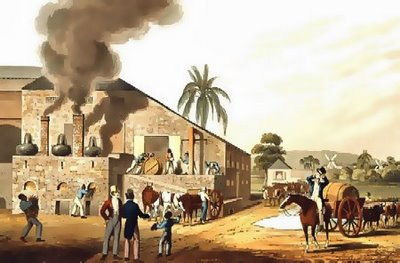

Paramaribo, 1762.

Una de las primeras crónicas que me tocó escribir en los años caribeños fué acogida con cauto escepticismo y no era para menos. Relataba la historia de un embajador occidental que había llegado a Surinam para entregar sus cartas credenciales al Jefe del Estado. El protocolo le había informado sobre una peculiar condición: después de cumplir con el acto oficial, tendría que viajar al interior del país, a lo más profundo de la selva, para presentar sus respetos al “Gaa’man”, o jefe supremo de los Saramaka, una de las tribus de cimarrones que ocupaban y siguen ocupando un amplio territorio en las márgenes del río Surinam. Hacen una vida independiente del gobierno y del Estado surinamés, obedecen a sus propias autoridades y conservan sus propias religiones y costumbres ancestrales, que viajaron con ellos desde las costas del Africa occidental cuando fueron importados como esclavos. La visita no pudo tener lugar, finalmente, porque un estado de tensión entre los Saramaka y el gobierno, cercano a la guerra civil, la hacía desaconsejable en aquellos días y no estaba garantizada la seguridad del representante diplomático.

En muchos territorios de América, del norte y del sur, fueron frecuentes las revueltas de los esclavos africanos y su huida hacia las montañas desde las plantaciones a las que estaban ligados. Solían acabar estas revueltas con la vuelta forzada de los africanos al trabajo y una relativa integración en la sociedad colonial. Pero no era infrecuente que acabaran instalándose de manera estable en pueblos lejanos. Allí eran abandonados por las autoridades coloniales, que daban por imposible su captura. En el caso de Surinam, que había pasado a manos de Holanda en 1667 cuando la Gran Bretaña, anterior potencia colonial, lo intercambió por la isla de Manhattan (una historia sorprendente), las luchas y escaramuzas duraron muchos años. Al final, la colonia había perdido esperanza de poder someter a los Saramaka y otras tribus vecinas y accedió a concertar con ellos un “tratado” de paz y alianza, que fue formalizado en 1762 con cierta solemnidad, aunque según las exóticas condiciones de la selva tropical. En él, los holandeses reconocían una cierta soberanía a las tribus rebeldes: en todo caso, el derecho a permanecer en el territorio que venían ocupando tradicionalmente, a explotar los recursos necesarios para su subsistencia y a entablar un mínimo comercio con los propietarios de las plantaciones vecinas y con los aborígenes amerindios colindantes. Los cimarrones, que eran desagradablemente designados como bush-negroes en el pacto oficial, se comprometían por su parte a no atraer a su territorio a nuevos esclavos que huyeran de las plantaciones holandesas y a devolver a las autoridades coloniales (a cambio de un precio) cualquier posible fugitivo que pudieran capturar. También se comprometían a no atacar las plantaciones y a respetar la autoridad del gobernador holandés. Se obligaban incluso a contribuir con tropas propias para el caso de guerra exterior, en apoyo de potencia colonial.

Este pacto o tratado sui generis se mantuvo en vigor pacíficamente, aunque con incidentes aislados, durante el todo el período del dominio holandés. Fue un fenómeno realmente excepcional y plantea a quien medite sobre él cuestiones intrigantes: cómo puede surgir y organizarse una sociedad coherente prácticamente de la nada, formada por la amalgama de pueblos primitivos de orígenes dispares. La evolución, como escribió Eric Hobsbawm, no les condujo a una simple vuelta a la naturaleza, sino que crearon, más bien, una sociedad nueva, sincrética, a mitad de camino entre sus tribus originales y la civilización europea por la que se vieron rodeados.

Cuando Surinam alcanzó la independencia en 1975 las cosas empezaron a complicarse. El nuevo gobierno empezó a tomar iniciativas poco amistosas con los Saramaka. Pactó con ciertas compañías extranjeras concesiones para deforestar parte de los bosques de su territorio, construyó una presa para alimentar una explotación de aluminio que inundó buena parte de las tierras que ellos tenían por suyas según el tratado de paz, etc. Las tribus afectadas no se conformaron. Se enfrentaron al ejército de la república de Surinam en una guerra de guerrillas que había durado años cuando yo visité el país. Pero lo más revelador de este extraño “estado dentro del estado” surinamés es que los Saramaka, convencidos de la vigencia del tratado de 1762, quisieron hacer valer los derechos que éste les reconocía y, tras un largo pleito, consiguieron en 2007 una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se inclinó ampliamente en favor de sus intereses. Reconocía a los Samaraka la condición de grupo tribal diferenciado (como había hecho con otros pueblos indígenas de América) y condenaba al gobierno de Surinam a formalizar su personalidad jurídica y a revalidar el derecho de propiedad comunal de las tierras poseídas por los diferentes clanes o familias. También instaba a Surinam a derogar las medidas tomadas hasta entonces en perjuicio de los Samaraka y a obtener su consentimiento en caso de que en el futuro tuvieran que tomar iniciativas contrarias a sus derechos tradicionales. En fin, la Corte obligaba al gobierno surinamés a pagar, creando un fondo de desarrollo, una compensación justa por los daños irreparables que ya les habían causado.

Es un caso extraño y único, una supervivencia histórica en el país más pequeño de la América del sur, que se había mantenido apenas sin cambios cuando la esclavitud fue abolida por los Paises Bajos en 1863. En la nueva situación, lo que ocurrió en Surinam fue similar a lo que vivieron otras colonias anglosajonas en el Caribe y en la costa de Sudamérica . La mayoría de los trabajadores de origen africano que seguían cultivando las plantaciones se negaron, al ser liberados de la esclavitud, a seguir prestando servicio a los propietarios coloniales y se retiraron, sobre todo a las ciudades, cuando no se reunieron en la selva con sus compatriotas africanos. Para poder seguir explotando las tierras, los gobiernos coloniales resucitaron una vieja institución, una especie de contrato de servidumbre temporal (indenture es la palabra inglesa), por medio del cual habían importado mano de obra a América en los primeros tiempos de la colonización. Consistía en un compromiso de trabajo por un número determinado de años, con viaje de ida y vuelta pagados y ciertos derechos laborales, en un régimen de teórica libertad. El sistema no funcionó. Las deficientes condiciones físicas de los siervos europeos para su nuevo habitat obligaron a los colonizadores a iniciar la importación masiva de africanos, que resultaban más duros como trabajadores y menos vulnerables a los peligros de la selva tropical. Cuando se vieron privados de mano de obra esclava a mediados del siglo XIX, ingleses y holandeses ofrecieron esta fórmula a los pobladores de sus colonias en el Asia oriental. Asi, por ejemplo, a la isla de Trinidad llegaron en los cincuenta años posteriores a la abolición no menos de 144.000 indios de la India. Y lo mismo sucedió en el resto de las Guayanas, incluido Surinam, a donde vinieron sobre todo los procedentes de las colonias holandesas en Indonesia. En todos estos países la población quedó dividida casi por mitad entre orientales y descendientes de los africanos. Un novelista caribeño de origen mestizo, injustamente olvidado, Edgar Mittleholzer (1909-1965) publicó en 1941 una turbadora y bella novela (Corentyne Thunder) en la que relataba la oscura vida de una familia india en medio de la selva de la Guayana británica y sus relaciones conflictivas con los africanos recién liberados.

En general, la tónica había sido al principio la violencia, otro tipo de violencia más brutal y sin complejos, entre los africanos recién llegados y los propietarios europeos, y también entre los distintos grupos de africanos, según su grado de asimilación a la sociedad colonial. La integración de las poblaciones africanas que llegaban masivamente al continente y a las islas americanas a cultivar el azúcar era compleja. Los colonos las agruparon al principio en “naciones” según su origen y su cultura, con el fin de que se prestaran apoyo entre sí y de paso para evitar que desarrollaran una auténtica conciencia de clase. Tras la abolición de la esclavitud, las distintas poblaciones se mezclaron y sintetizaron sus diferencias en una cultura criolla nueva, no totalmente africana ni occidental. Pero predominó el conflicto, como no podía ser menos. Roger Bastide ofreció en su ensayo sobre Las américas negras un exhaustivo recuento de las revueltas de esclavos más conocidas: en Haití en 1522, 1679 y 1691; en Santo Domingo en 1649,1674, 1692, 1702; en las Antillas británicas 1649, 1674, 1692, 1702, 1733, 1759; en los Estados Unidos, 6 entre 1633 y 1700, 50 en el siglo XVIII y 55 entre 1800 y 1864. Por no hablar de las más importantes y cruentas, las de Jamaica en 1831 y 1865, y la de Haití, donde tras una adhesión casi general de la población a la Revolución francesa, una cruenta revuelta de esclavos que comenzó en 1791 acabó en 1804 con la independencia bajo el poder africano. Por si estas estadísticas no bastan para captar la cruda realidad de toda esta historia, la excelente película “Queimada”, de Gillo Montecorvo (1969), puede ayudar a imaginarla.

E. Volterra

BASTIDE, Roger: Las Américas negras. Alianza, Madrid 1967. — HOBSBAWN, Erick: Postmodernism in the Forest. En On History. Abacus, Londres 1997. — MITTELHOLZER, Edgar: Corentyne thunder. Peepal Tree, Leeds 2009. — HOEFER, Hans: Trinidad and Tobago. Apa Productions, 1987. — The Saramaka Peace Treaty, en www.creolica.net, ed. por ARENDS, Jacques.