Paris, 1831

No es fácil abandonar las ideas que han prevalecido en la propia familia por generaciones, sobre todo si nuestros mayores han sufrido por ellas y han tenido que defenderlas con pasión en momentos dramáticos. Alexis de Tocqueville murió en 1856 a los 54 años, enfermo y decepcionado, tras una vida que, vista superficialmente, podría considerarse muy exitosa. Publicó dos de las obras maestras de la ciencia política más leídas, editadas y traducidas del siglo XIX. Fue juez, diputado y ministro de asuntos exteriores, y mantuvo amplias relaciones entre los políticos y pensadores más importantes de su tiempo. Vivió en el lujo discreto de una familia aristocrática de Normandía y pudo viajar ampliamente por Europa y Norteamérica. Y sin embargo fue toda su vida un “escritor triste, melancólico”, como lo calificó Raymond Aron. Él mismo lo reconocía: “estoy en guerra conmigo mismo”. Su familia había sido siempre fiel al Antiguo Régimen. Su bisabuelo Guillaume Malesherbes fue guillotinado por defender al rey Luis XVI de la justicia revolucionaria, y la misma suerte corrieron otros miembros de la familia. Su padre sirvió fielmente a los reyes de la restauración borbónica, Luis XVIII y Carlos X. Él mismo, tras una poco entusiasta educación jurídica, fue juez en Versailles a los veintiún años. Pero había asistido con interés a las conferencias de Pierre Guizot, el político e historiador líder del liberalismo doctrinario, que teorizaba sobre el progreso imparable de la democracia. Y mucho antes había leído ciertos libros que le crearon dudas religiosas en medio de un ambiente católico integrista. El joven Alexis tuvo que jurar su cargo de juez cuando se proclamó la monarquía burguesa tras la revolución de julio de 1830. Lo hizo con reticencia y conflicto moral, reprobado por su familia por traidor a la causa legitimista y vigilado por las nuevas autoridades revolucionarias, que no se fiaban de él por sus vínculos familiares. Quiso tomar distancia con la nueva situación y, junto con su colega y amigo Gustave de Beaumont, consiguió que el gobierno le encargara hacer un estudio del avanzado sistema penitenciario en los Estados Unidos, un tema de moda en el ambiente liberal. Le dieron un permiso de dieciocho meses para realizarlo y cartas de presentación para las autoridades, pero tuvo que buscar financiación privada para el viaje.

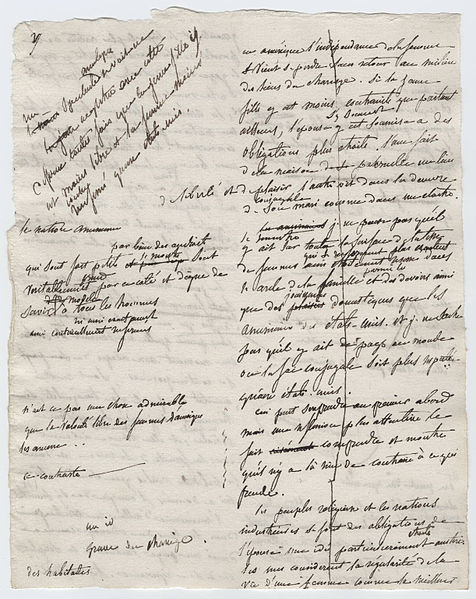

Los jóvenes jueces se embarcaron en la primavera de 1831 para vivir una aventura intelectual y humana fuera de lo común. No es fácil imaginar a Alexis, un joven de veintiséis años, tímido, voluntarioso y reconcentrado, acompañado de Beaumont, igualmente apasionado pero más sociable y mujeriego, enfrentando los obstáculos de una travesía de treinta y ocho días, con incidentes y peligros insospechados para aristócratas refinados como ellos. Probablemente no habían previsto cómo en concreto iban a pasar su estancia en el nuevo país, que Francia había ayudado a conseguir la independencia y del que el conde de Chateaubriand, tío de Tocqueville, había trazado tras visitarlo un cuadro idílico en su novela Atala. Hay indicios de que, aparte de la tarea concreta que tenían encomendada, ambos tenían ya claro que su interés iría más allá, que querían descubrir y describir para los franceses el funcionamiento de un Estado democrático de nueva planta como el que ellos, bajo la influencia de Guizot, pensaban iba a llegar también a su propio país. Los testimonios abundan, ya que el concienzudo Alexis y el más ligero Gustave dejaron escritas, ya durante el viaje, numerosas cartas y notas de las conversaciones que mantuvieron con los pasajeros americanos sobre su futura experiencia. En ellas se ve claramente que la intención de Tocqueville era, aprovechando la oportunidad que le daba el encargo del gobierno, emprender un ambicioso estudio sobre las instituciones políticas y la sociedad de los Estados Unidos de Norteamérica. Y algo más: investigar cómo funciona un país que todavía no está del todo constituido territorialmente, que tiene una frontera que se mueve, entrando en conflicto con las poblaciones indígenas que ocupaban el territorio antes de la colonización.

Llegados a Nueva York, los viajeros se encontraron con una grata sorpresa: la prensa había anunciado ya su inminente viaje y fueron recibidos con entusiasmo por las autoridades y la sociedad de la dinámica ciudad. Pudieron visitar y estudiar todas las prisiones que quisieron, empezando por la famosa de Sing-Sing. Fueron agasajados cordialmente en las haciendas de los neoyorquinos ricos, que se encontraban en las afueras, no más lejos de donde ahora se encuentra el Central Park. De todo tomaron nota, con cierto rechazo debido a la impresión inicial de que los americanos sólo esperaban de ellos expresiones de admiración por sus logros y no cesaban de presumir de su riqueza material. Sus preguntas, cuidadosamente preparadas, versaban sobre todo sobre el gobierno y la administración, algo menos sobre la economía, y mucho sobre la expansión territorial, sus métodos y sus consecuencias. Pronto, da la impresión, se cansaron de las ciudades y de las prisiones de la costa este y quisieron viajar. Empezaron por Buffalo y a las cataratas del Niágara, donde tuvieron ya sus primeras experiencias chocantes sobre el trato que los indios recibían en el territorio de Michigan. El gobierno les había comprado sus tierras a bajo precio para revenderlas a los colonos blancos y los trasladaba, a veces en condiciones lamentables, a nuevos emplazamientos. Alexis contemplaba todo este espectáculo con disgusto y sufría además con resignada paciencia las incomodidades de un viaje por territorios prácticamente inexplorados, que relató a la vuelta en una expresiva nota: Quince días en el desierto. Tras una ronda de visitas en Nueva York, Albany, Boston y Filadelfia, los aventureros emprendieron un nuevo periplo a finales de octubre. Habían aprendido mucho sobre el sistema judicial y sobre el gobierno local y empezaban a tener mejor opinión de los logros del joven país. El nuevo viaje fue aún más azaroso que el anterior. Llevó a los jóvenes viajeros hacia el sur, partiendo de Baltimore, Pittsburg, Cincinnati y otras ciudades de la frontera, dinámicas y sumidas en el natural desorden. La travesía por el río Ohio, congelado a principios de un invierno especialmente crudo, les hizo sufrir penalidades sin cuento. En barcas precarias llegaron hasta el río Mississippi, por el que navegaron hacia el sur hasta llegar a Nueva Orleans, donde celebraron el nuevo año de 1832. Desde allí atravesaron los actuales estados de Mississippi, Alabama, las dos Carolinas y Virginia para acabar en Washington, donde visitaron al presidente Andrew Jackson. Reclamados precipitadamente por sus autoridades desde París, tuvieron que adelantar el regreso, tras nueve meses de exploración.

El viaje fue algo muy serio y los viajeros lo contaron detalladamente con la gravedad que merecía, como revela con abundantes documentos el libro ya clásico de George W. Pierson Tocqueville in America. A la vez fue tan trepidante como para merecer una versión reciente en tono de parodia, a cargo del novelista australiano Peter Carey (Parrot and Olivier in America, 2009). Pero valió la pena, sin duda. Beaumont redactó un exhaustivo informe sobre las prisiones, que fue premiado en París al año siguiente. Tocqueville se retiró a escribir su obra maestra, que publicó en 1835 bajo el título De la démocratie en Amérique. Se trataba sólo de un primer tomo, descriptivo, sobre la influencia de la democracia en las instituciones norteamericanas, que sería seguido cinco años más tarde por un segundo, más filosófico, sobre la influencia de las instituciones en las costumbres y las mentalidades. Exponiendo con amplitud todo lo que había observado durante su viaje, Tocqueville logró descubrir a sus lectores, con un estilo elegante y preciso, todo un mundo vibrante, un panorama completo de cómo funciona una democracia en la práctica. Aunque su instinto seguía siendo aristocrático y tenía auténtico terror a la evolución social que preveía, su razón le decía que la democracia, en el sentido de una sociedad que tiende hacia la igualdad de condiciones entre las personas, era ineluctable, un designio de la providencia que sería una ofensa a Dios detener. Llegaría a Francia y a Europa tarde o temprano y por eso él quería ofrecer las recetas del Nuevo Mundo para “moderarla”. Norteamérica ofrecía el ejemplo de cómo unas determinadas instituciones y equilibrios de poder habían sido capaces de evitar lo que para él eran los peligros de la igualdad, del inevitable individualismo que surge cuando desaparecen los filtros que en el pasado proporcionaban las costumbres de una sociedad jerarquizada. La obra de Tocqueville describe con detalle cuales son esos frenos, sorprendentes y novedosos para una mentalidad europea. Antes que nada, la separación de poderes y la descentralización administrativa. En segundo lugar, un poder judicial independiente y administrado por el pueblo, basado en la institución del jurado. Finalmente, la religión como eficaz instrumento de cohesión social, a condición de que se mantuviera la separación de iglesia y estado. En resumen, se trataba sobre todo de implicar a los ciudadanos en la gestión de la cosa común para poder afrontar la inevitable llegada de la democracia sin que ésta degenerase en la anarquía o en el despotismo.

Naturalmente, Tocqueville incluye en su exposición algunos aspectos críticos del sistema norteamericano: la nivelación de la política en su nivel más prosaico por la “tiranía de la opinión pública”, la actividad frenética que impide la reflexión, la obsesión por la riqueza material como criterio principal del éxito social. Censuraba sobre todo cómo se estaban colonizando de los territorios de los indios para implantar en ellos la exclusiva civilización de los colonos. E igualmente temía que la incompatibilidad social que apreció en los estados del sur entre los blancos europeos y los esclavos negros acabaría inevitablemente en guerra civil entre ellos. A su vez, el libro no estuvo exento de críticas por su metodología excesivamente apriorística, basada en textos legales y en impresiones personales más que en comprobaciones empíricas. No podía ser menos tratándose de la obra primeriza de un sociólogo prematuro, de un joven voluntarioso aunque extraordinariamente inteligente. Confió demasiado para su análisis de la igualdad en la importancia de las leyes hereditarias, que según él habían acabado con las tradiciones familiares de una inicial aristocracia terrateniente. No tuvo en cuenta la importancia de la industrialización y obvió el análisis de las diferencias entre las clases sociales, sin percibir la existencia de una pobreza larvada en un país en desordenado crecimiento. Sobre todo, no captó con acierto el poder de la presidencia de los Estados Unidos, en un momento en que el presidente Andrew Jackson (1829-1837), estaba potenciándola frente a los poderes económicos y financieros, frente al marasmo del congreso y frente a las veleidades secesionistas que empezaban a manifestar algunos estados.

A pesar de estas críticas, el libro fue un éxito instantáneo en Francia y fue inmediatamente traducido al inglés y apreciado en toda Europa. La Démocratie en Amérique tiene la fuerza de un mensaje profético sobre la libertad, proclamado con pasión y con altruismo por un joven en plena contradicción entre su razón y sus instintos. Llamado a la política por tradición familiar y por su sincera convicción, ese conflicto le impidió ser un político exitoso, como suele suceder a los intelectuales que oponen sus principios a las necesidades del juego político. Tocqueville fue elegido diputado como independiente en 1839 y ejerció durante diez años ocupándose de temas sociales y de política exterior, sin llegar a estar realmente ni en el gobierno ni en la oposición y sin alcanzar la relevancia que merecía por su lucidez y por su honradez sincera. Cuando estalló la revolución de 1848, que él había vaticinado, repudió tanto los excesos de los alzados como la represión por las fuerzas del orden. Participó en los trabajos para la constitución de la segunda república y fue Ministro de Asuntos Exteriores con Luis Napoleón durante cinco meses, siempre reticente frente a los abusos del poder: “el presidente quería cómplices, no ministros”. Tras el golpe de estado que trajo el segundo imperio en 1851, se retiró a escribir sus recuerdos de la revolución de 1848 y su gran obra de madurez, L’ancien régime et la révolution, un libro que la muerte no le dejó completar y que fue elogiado por los más importantes historiadores del siglo XIX. En él insistía Tocqueville en su tesis según la cual la Revolución no había resuelto la causa principal que la había ocasionado, a saber, la excesiva concentración del poder que se había iniciado en la última etapa del Antiguo Régimen. Sobre el futuro era pesimista, pues veía claramente que no estaban teniendo efecto las advertencias que él había hecho a Francia cuando le ofreció su detallada comparación con la democracia norteamericana.

(PIERSON, George W. y LUNT, Dudley C.:Tockeville in America; Anchor Books, Nueva York, 1959.–TOCQUEVILLE, Alexis de: Democracy in America; Harper and Row, Nueva York, 1966.– id.: L’ancien Régime et la Révolution; Gallimard, Paris, 1967.–BEJAR, Helena: Tocqueville, la democracia como destino; en Historia de la teoría política (3), Alianza, Madrid, 1991.–ZINN, Harper: A People’s History of the United States, Harper Perennial, Nueva York, 1980.–CAREY, Peter: Parrot and Olivier in America; Faber and Faber, 2010)