Washington D.C., 1830

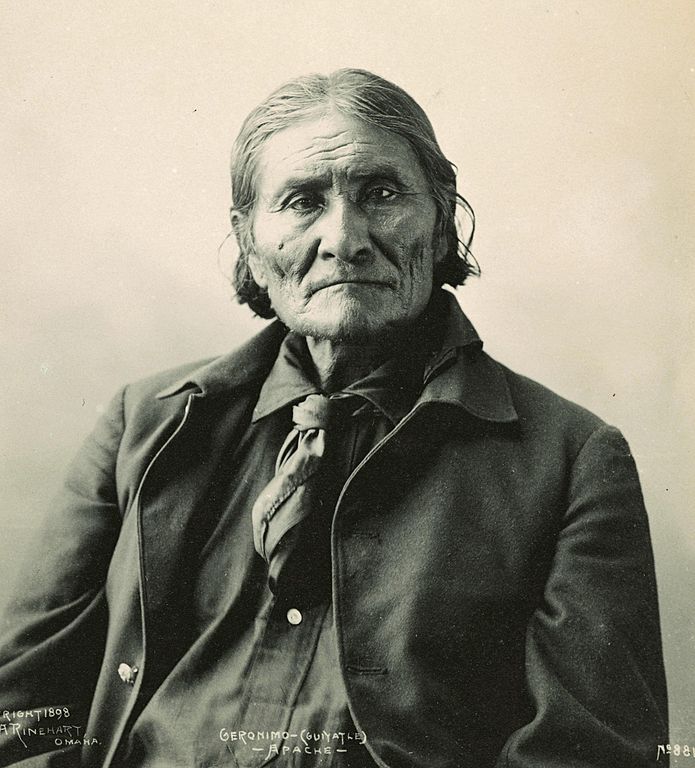

Un desierto interminable con su luz temblorosa y una una penosa travesía donde un pequeño grupo humano, el que cabe apenas en La Diligencia, vive una arriesgada aventura. Deben llegar a un destino lejano, la ciudad de Lordsburg en Nuevo Méjico. Viajan por caminos polvorientos bajo la amenaza de los indios apaches capitaneados por el legendario Gerónimo, que no respeta la reclusión de su pueblo en la “reserva” donde los tiene confinados el gobierno federal de los Estados Unidos. En la diligencia viajan varias personas en coexistencia apretada y conflictiva. El protagonista es un evadido de la justicia que quiere vengar la muerte violenta de su padre antes de volver a prisión y no tiene más remedio que defender al grupo del ataque de los apaches con las armas, convirtiéndose en el héroe de la historia. Un antiguo combatiente sureño en la Guerra Civil y una joven señora en avanzado estado de gestación, ambos originarios del estado de Virginia, nos revelan la fecha aproximada de la acción y la vigencia de las pasiones que enfrentaron a las dos mitades del país durante la cruenta confrontación de 1861 a 1865. Hay más: un banquero estafador que tiene prisa por poner los caudales robados a buen recaudo. Y una cabaretera que se enamora del delincuente y quiere evitarle el riesgo de la venganza y la cárcel. En fin, el médico que resuelve a base de café salado su borrachera para poder asistir el parto prematuro de la virginiana y despide a la pareja de fugitivos con una frase lapidaria: “se han salvado de las bendiciones de la civilización”.

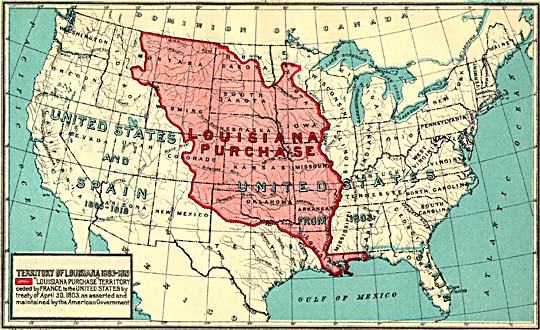

La película de John Ford (Stagecoach) filmada en 1937 nos ofrece un completo muestrario de la conquista del Oeste, el contraste entre la naturaleza hostil y las emociones humanas, la tensión de los ocupantes de un territorio con sus habitantes ancestrales. Arizona, donde se desarrolla la acción, no era más que uno de los territorios creados por el gobierno federal en las regiones que fué ocupando desde la independencia al Oeste del gran río Mississipi y sólo fué admitido como estado de la Unión en 1912. Es llamativo que todo esto, que resulta tan lejano y exótico, fuera realidad hace poco más de un siglo y medio. Las fronteras de Europa estuvieron marcadas desde mucho tiempo atrás y tendían a ser rígidas, aunque frecuentemente disputadas. Hispanoamérica estaba sólidamente estructurada en Estados a poco de las guerras de independencia. Mientras tanto, el Norte del continente americano estuvo en continua expansión durante casi un siglo. Las trece colonias británicas no tenían muy claras sus fronteras en el momento de la independencia: empezaban en la costa del Atlántico pero no se sabía muy bien donde acababan. Eran conocidas las posibilidades de los territorios más allá de la cordillera de los Apalaches y había aventureros que habían empezado a explorarlos para comerciar con pieles. Pero sólo la adquisición del enorme territorio de Luisiana a Francia en 1803 desató la avidez expansiva de la república recién constituida. No todos veían clara la necesidad. En un país aún poco poblado suponía una sangría de mano de obra y una descapitalización de la economía. Pero la posibilidad de llegar al Pacífico, de cuya exacta ubicación sólo se tenía una idea vaga, desató la formidable expansión hacia el Oeste.

La palabra conquista no tuvo nunca buena prensa, a pesar de que el fenómeno de las sociedades que se mueven de un territorio a otro y suplantan a las poblaciones que los ocupaban antes es tan vieja como la historia. Ello explica que desde tiempo inmemorial los pueblos que se desplazan nieguen hacerlo como invasores violentos movidos meramente por razones prácticas. En el libro del Deuteronomio cuenta Moisés a su pueblo como Dios les asignó un lugar donde establecerse, “en una tierra desierta, en un lugar de horror”. Estas tierras desiertas, sin embargo, solían estar habitadas y en general se reconocía a las poblaciones que en ellas se encontraban un cierto derecho a poseerlas. Por ello era necesario buscar una justificación suficiente para exterminarlas, expulsarlas o someterlas al nuevo poder de los invasores. Lo más expeditivo era resaltar su carácter salvaje, su inferioridad cultural y económica y el beneficio que derivarían de ser invadidos. La historia no es parca en ejemplos. Cuando los normandos conquistaron Irlanda en el siglo XIII escribieron que habían hallado “pueblos rudos, que viven como bestias…que no han sabido hacer el progreso desde el bosque a los campos y de los campos a las ciudades”… y además son perezosos y poco diligentes. El rey Duarte de Portugal pidió al papa, infructuosamente, una bula para evangelizar las Islas Canarias en 1434 alegando que “los indígenas son casi salvajes, habitan en el bosque y viven como animales”. Hitler justificó su invasión de Polonia y la URSS con parecidos argumentos y no hacía tanto tiempo (en 1860) que el historiador británico Charles Kingsley había calificado a los irlandeses como “chimpancés humanos”. Había que atraerlos a la civilización ocupando sus tierras y enseñándoles el progreso de la agricultura. Eso sí, era necesario señalar con un acto formal de descubrimiento la llegada de los salvadores: plantar una cruz como hizo Colón o erigir una bandera como hacían los ingleses. Después venía la ocupación de facto y la imposición de una nueva autoridad. Con el tiempo se encontraría sin dificultad una justificación moral y una leyenda fundacional heroica.

Los colonizadores de la América del norte no fueron menos cuidadosos con estos requisitos para hacer justa la conquista del Oeste. Asumían para ello con orgullo un Destino manifiesto, según el exitoso lema acuñado por el periodista John O’Sullivan en 1845. El ilustrado presidente Thomas Jefferson, que tenía serias reservas sobre la legitimidad del derecho de conquista, acudió a un argumento ingenioso: los colonos llegados de las islas británicas lo habían hecho a título particular y habían adquirido las tierras del nuevo continente a sus habitantes, que las habían cedido voluntariamente por un precio. La adquisición del territorio de Luisiana complicó notablemente las cosas, pues no estaban claras ni la extensión ni la naturaleza de los nuevos territorios adquiridos. Numerosos exploradores y algunos desaprensivos que especulaban con el tráfico de estos terrenos se adelantaron a las estrictas regulaciones que se fueron promulgando para poner algo de orden en una riada de emigrantes que prometía ser muy desordenada y arbitraria. El nuevo estado se aplicó a regular la nueva situación superando una Proclamación real británica de 1763 que pretendía fijar los límites de la expansión hacia el Oeste y ordenaba en todo caso hacerla por acuerdo con las tribus nativas y mediante adquisición por contrato válido. El origen de tanta ortodoxia jurídica pudo estar en una compra que se había hecho legendaria y respondía a un respeto muy holandés por el derecho: la de la isla de Manhattan por el explorador Pierre Minuit en 1626. Pero la energía conquistadora de los nuevos colonos no permitía mucha delicadeza y la rebelión de los exploradores provocó en gran manera la independencia de las colonias de la Corona británica, con la que entre otras cosas se buscaba evitar tantos requisitos.

Ya en los años de la independencia se trató de encauzar el problema de los nativos y sus tierras. La propia Constitución de 1787 dió al Congreso la competencia para regular el comercio con las potencias extranjeras y entre los diferentes estados, así como con las tribus indias. Sucesivas leyes intentaron proteger los mínimos derechos de propiedad de las tribus reconocidas oficialmente como tales. Jefferson tenía claros los objetivos de la política hacia los nativos: en primer lugar, atraer su fidelidad a la nueva república, ya que muchos de ellos habían preferido seguir apoyando a los ingleses durante la guerra de independencia; además, haciéndose eco de una idea muy antigua, quería “civilizarlos” para que dejaran su modo de vida nómada y cazador y se dedicaran a la agricultura. Pero el descubrimiento de yacimientos de oro en el estado de Georgia precipitó los acontecimientos. Andrew Jackson, elegido presidente en 1829 se había distinguido años antes como militar por su disposición a llevar a cabo por la fuerza una idea que provenía ya de los tiempos de Jefferson: consistía en reservar a los colonos europeos las minas y las tierras cultivables en los estados del Sureste (Georgia, Alabama) y transladar a los indios radicados en ellos a los nuevos territorios al Oeste del Mississippi, donde ahora se encuentra el estado de Arkansas. A pesar de las reservas de algunos de los estados del Norte, Jackson consiguió que el Congreso aprobara la ley de desalojo de los indios (Indian Removal Act) el 30 de mayo de 1830 y a continuación hizo caso omiso de las interpretaciones que hizo de ella la Corte Suprema, favorable a conceder a las tribus un cierto status institucional y un trato digno. A las “Cinco Tribus Civilizadas” (Chickasaw, Choctaw, Creek, Seminola y Cherokee) que vivían al Este del Mississippi en 1830 se les ofreció concluir tratados para que dejaran voluntariamente sus tierras. Las tribus Cherokee y Seminola rechazaron la oferta y fueron reducidas por las armas. En 1838 el resto, una gran mayoría que se cifra en diecisiete mil almas, fueron forzados por el ejército a emigrar hasta su nueva localización en una penosa peregrinación que se conoce como “el sendero de las lágrimas” (Trail of tears). Muchos perecieron en ella, hasta cuatro mil, por el frío, el hambre y la violencia.

A los juristas les intriga, y se comprende, la exótica naturaleza de estos tratados con los indios que durante siglos formalizaron las modalidades de su relación con los británicos y más tarde con los norteamericanos. No hay que olvidar que, antes de que la paz de Westfalia en 1648 y Emmerich de Vattel un siglo más tarde formularan con alguna precisión las instituciones del derecho internacional, no existía un ordenamiento tan claramente limitado a las relaciones entre naciones-estado, inaplicable a las personas u otros grupos. Los primeros colonos de Norteamérica no consideraban anómalo concluir “tratados” con las tribus indias que encontraron en su camino, a las que consideraban dotadas de algo parecido a la soberanía, aunque solo fuera para aceptar su sumisión al Imperio Británico. En 1677 Carlos II, el rey de Gran Bretaña, concluyó con los “reyes y reinas indios” a través de sus representantes en las colonias de América y Asia una serie de tratados cortados por el mismo patrón: constituían básicamente una alianza por la cual la corona británica les reconocía sus derechos tradicionales y les asignaba, por concesión real documentada por las autoridades coloniales, tierras para cultivo. A cambio, los nativos reconocían el protectorado de la autoridad británica y se obligaban a pagar una renta anual por las tierras que les habían sido asignadas en alquiler, amén de otras obligaciones concretas derivadas de la alianza defensiva.

Este es. básicamente, el modelo que mantuvo el gobierno norteamericano durante la guerra de Independencia y después. Un tratado de “confederación” firmado en 1778 con la tribu de los Delaware creó lo que en realidad era una alianza de ambos contra los británicos durante las hostilidades. Los Delaware se declaraban “dependientes” de los norteamericanos y les permitían libre paso por su territorio. Con una importante precisión: ante la propaganda británica encaminada a convencer a los indios de que la nueva república pretendía exterminarlos, el gobierno federal garantizaba “a la mencionada nación Delaware y a sus herederos de la manera más plena y amplia todos sus derechos territoriales, tal como fueron establecidos por los pasados tratados” (se entiende con las autoridades coloniales británicas), siempre que ellos se atuvieran a los términos de la amistad pactada. La práctica de este tipo de tratado fue frecuente y no se detuvo en los primeros años de la expansión hacia el Oeste. Todavía en 1852 tuvo el gobierno de Washington que firmar un tratado con la levantisca tribu de los apaches. Su artículo primero dejaba claro que dicha tribu está “legalmente y exclusivamente bajo las leyes, jurisdicción y gobierno de los Estados Unidos de América y por la presente se someten a su poder y autoridad”. El tratado pretendía poner fin a una enésima rebelión de la tribu e imponía a los apaches la obligación de “permitir al pueblo americano libre paso a través del territorio de los mencionados indios” y respetar los puestos de control militar y los centros de comercio establecidos en su territorio. Precisamente lo contrario de lo que vemos hacer al legendario jefe Gerónimo y sus secuaces cuando trataban de interrumpir violentamente el viaje de La Diligencia por el desierto de Arizona.

(BOORSTIN, Daniel J.:The Americans, II: The national experience. Vintage Books, Nueva York, 1965.–DAY, David: Conquest. How societies overwhelm others; Oxford U. P., Nueva York, 2008.–ETULAIN, Richard y RILEY, Glenda: The Hollywood West; Fulcrum Publishing, Colorado, 2001.–CARROLL, Peter y NOBLE, David:The Free and the Unfree. A new History of the United States; Penguin Books, Londres, 1977.–ZINN, Howard: A New History of the U.S.; Harper Perennial, Nueva York, 2005.– COATES, Ken: North American Indigenous Peoples encounters; en The Oxford Handbook of the History of International Law; Oxford U.P., 2012)