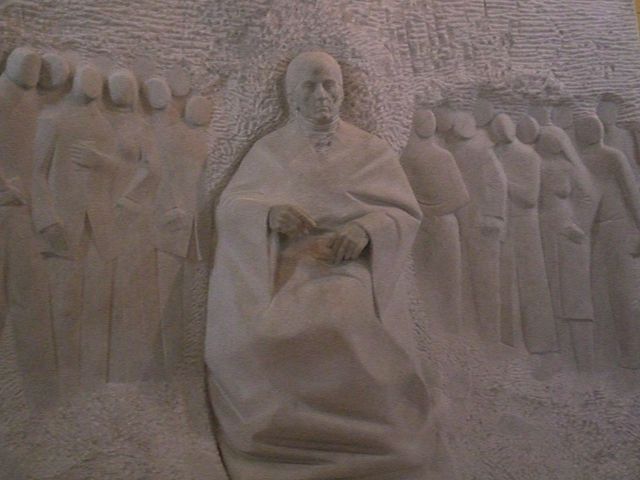

Caracas, 1935

La mentira, como es sabido, es el arma principal de los envidiosos y éstos abundan en el mundo de la política. Este es el trasfondo de la sentencia evangélica que se convirtió en popular refrán: nadie es profeta en su tierra. Andrés Bello (1781-1865), el caraqueño universal y gran polígrafo hispanoamericano, parecía ser una excepción a la regla, a juzgar por el prestigio del que goza en su país natal y en toda Hispanoamérica, incluyendo a España. Pedro Grases (1909-2004), un ilustre catalán exiliado en Venezuela que fue director de la Fundación de la Casa Bello y máximo estudioso de nuestro autor, solía obsequiar generosamente a sus visitantes con alguno de los 26 tomos de las obras completas del maestro que había publicado el gobierno venezolano en 1981 al cumplirse el segundo centenario de su nacimiento. Chile, su país de adopción, las había publicado en quince tomos ya en 1881-92 y desde entonces los estudios sobre la obra de Bello han ocupado casi tanta extensión como sus propios escritos. Este reconocimiento y fama indiscutida fueron sin embargo tardíos, al menos en Venezuela. Rafael Caldera, que fue dos veces presidente de la república (1969-74 y 1994-99), inició su brillante carrera política en 1935 dándose a conocer cuando tenía sólo diecinueve años con una breve biografía de Andrés Bello, un resumen de su vida y su obra escrito con gran erudición y brío juvenil. El libro se abre con una confesión que llama la atención: el autor reconoce que tenía entonces sólo una idea vaga del polígrafo caraqueño, que le “tenía por un mal patriota que habíase ido a remotos paralelos a dar lo que debió a su tierra…un ser inferior que había buscado refugio en los libros, en vez de entregarse a la hazaña romántica que realizaban entre redoble de tambores los personeros de la Gesta Heroica”.

Bello había nacido en la Caracas colonial, “la ciudad de los techos rojos” como alguien la llamó, que tras dormitar durante largos siglos despertó tempranamente a los vientos de la revolución. Era hijo de familia modesta, primogénito de ocho hermanos, nieto de un notable pintor de iglesia e hijo de un oscuro empleado, que además ejercía como músico en la catedral caraqueña. Vecino del convento de los Mercedarios, se formó en su rica biblioteca a la sombra, entre otros, del fraile ilustrado Cristóbal de Quesada, que descubrió su talento de poeta y latinista y le recomendó con acierto que aprendiera francés e inglés. A pesar de que sus padres tenían origen en las islas Canarias, lo que en su época era una desventaja, pudo estudiar en la Real y Pontificia Universidad de Caracas en la que cursó dos años y se graduó como bachiller en 1800. No prosiguió estudios superiores pero era ya entonces un precoz intelectual y en ese mismo año conoció al famoso Alexander von Humboldt, que pasó por la ciudad en su periplo equinoccial. Obtuvo la protección de la influyente familia Istúriz, que le encargó la educación de sus hijos y le introdujo en otra importante familia “mantuana”, la de los Bolívar, en la que fue preceptor de Simón, el futuro Libertador. Pronto fue conocido en la restringida sociedad de Caracas como el “joven sabio” y admitido en la administración colonial como administrativo de la Capitanía General. Como tal le sorprendieron los sucesos de la invasión de España por Napoleón en 1808, que puso en movimiento la emancipación del continente americano. Siguió ejerciendo como funcionario tras el “grito” del 19 de abril de 1810, cuando los venezolanos forzaron la renuncia del Capitán General y constituyeron la Junta Suprema conservadora de los derechos de Fernando VII, la asamblea de notables que se opuso a la agresión a España.

Como puede adivinarse en las palabras de Caldera citadas al inicio, dos siglos más tarde persistía entre los venezolanos el recuerdo de un incidente de juventud que marcó a Bello con amargura durante toda su larga vida. Pocos días antes del 19 de abril se había producido un conato de rebelión antimonárquica que protagonizó, entre otros, Simón Bolívar. Fue delatado por voces desconocidas, que incluyeron el nombre de Andrés Bello, el probo funcionario, entre los sospechosos de la delación. Maledicencia de envidiosos, sin duda, como lo prueba el hecho de que, al poco tiempo, la propia Junta Suprema lo designara como secretario de la misión diplomática que envió a Londres a pedir el apoyo inglés para la provincia venezolana en su resistencia a los franceses. No obstante, la mentira se enquistó en la conciencia de los venezolanos y perduró por largo tiempo. En sus años caraqueños, Bello pudo escribir algunos versos primerizos y una breve historia de Venezuela que formaba parte de un proyecto ambicioso de presentación de la Junta: la Guía Universal de forasteros en Venezuela para el año de 1810. En este opúsculo, el joven funcionario relató con prosa eficaz la larga lucha de los conquistadores españoles para controlar el país y las mejoras que la política ilustrada de los Borbones habían ido introduciendo en la agricultura y el comercio de la colonia. Bello vivió toda su vida en la nostalgia de su ciudad natal y sobre todo de la naturaleza tropical, que cantó como poeta y estudió como naturalista. Dedicó un poema de juventud al Anauco, un arroyo que descendía desde el monte Ávila hasta el valle de Caracas, no lejos del callejón de la Merced donde nació y vivió el poeta: Tú, verde y apacible ribera del Anauco…resonarás continuo con mis humildes cantos…

Habiendo disfrutado de tanto color tropical y de la apacible vida provinciana de Caracas, podemos imaginar la impresión del joven Bello al llegar en 1810 a un Londres en pleno auge imperial, acompañando como secretario al futuro Libertador y a otro ilustre venezolano, López Méndez, para su ambigua tarea diplomática. En su delicada misión, la prudencia que tenían que ejercer los enviados venezolanos no era precisamente favorecida por el entusiasmo revolucionario del “precursor” Francisco de Miranda, veterano conspirador en los despachos de Londres y de toda Europa. Su causa emancipadora iba más lejos de la que traían los representantes de la Junta Suprema de Caracas, monárquica y continuista al menos sobre el papel. Miranda ofreció a sus paisanos alojamiento en su casa de la Grafton Street, donde Bolívar disfrutó compartiendo con él sus proyectos revolucionarios y consiguió convencerlo de volver a Caracas para encabezar la rebelión. Bello quedó deslumbrado por la personalidad y por la enorme biblioteca del precursor, donde vio abrirse para él la perspectiva de dedicarse al estudio y llegar a ser “el que lo supo todo”, en palabras de otro prócer caraqueño de la época. Gracias a los contactos de Miranda, los delegados de la Junta consiguieron ser recibidos discretamente por las autoridades británicas, interesadas en obtener ventajas en el comercio americano. En guerra con Napoleón y por tanto solidarios con la resistencia de los españoles contra la invasión, los británicos sólo podían ofrecer un apoyo tibio a las Juntas surgidas en las diferentes colonias españolas. No podían pasar de ser neutrales y benévolos. La Gran Bretaña tenía que apoyar a la monarquía española y no podía fomentar, al menos expresamente, cualquier pretensión emancipadora de sus colonias.

En el año 1812 se desató la crisis que iba a cambiar la vida de Andrés Bello para siempre. Un fuerte terremoto arrasó a Caracas, llevándose por delante casi toda la ciudad, incluida su casa natal y el vecino convento de la Merced con la biblioteca de sus primeras lecturas. El terremoto político no fue menor. España había reaccionado por la fuerza contra la independencia que Venezuela había declarado el cinco de abril de 1811 y suprimido la Primera República venezolana, que presidía Miranda. El oscuro papel que jugó Bolívar en la entrega del precursor a las autoridades españolas, supuso el primer encontronazo del modesto Bello con los rigores de la política real cuando se enteró de que el carismático Miranda estaba encadenado en el penal de Cádiz. Además, quedó abandonado a su suerte en Londres sin oficio ni beneficio, una vez que España había derrocado a la Junta que lo había enviado en misión. Nostálgico y deseoso de volver a Caracas, sin saber qué suerte había corrido su familia después del terremoto, Bello tuvo que dedicar largos años a ganarse el sustento gracias a la amistad de personajes que había conocido de la mano de Miranda. John Mill y Jeremy Bentham se encontraban entre ellos y le proporcionaron alumnos con los que sobrevivir y consejos y orientación para las inquietudes intelectuales que el caraqueño traía de sus años de formación juvenil. El exiliado español José Blanco White le ofreció también su amistad y algunos trabajos como redactor en las publicaciones que surgieron para apoyar la guerra de propaganda por la independencia que emprendieron los americanos en el exilio. Impresionado por instituciones culturales nunca vistas en su tierra, la biblioteca del Museo Británico ofreció a Bello el refugio para dedicarse con pasión al estudio de las muchas materias que atraían su curiosidad. En una carta de 1824 a Pedro Gual le cuenta que trabajaba incansablemente pero también le confiesa con cierta timidez: he hurtado a mis ocupaciones no pocos ratos para dedicarlos a las musas y al estudio. Estaba animado por una idea central: la de extender la educación y el progreso a toda América y, sobre todo, preservar en todas las repúblicas que se iban constituyendo la unidad de la lengua castellana.

Bello quiso acogerse a la amnistía que ofreció la corona española a los implicados en el hasta entonces fracasado proceso independentista americano. Para ello elevó en 1813 un detallado memorial en que se presentaba como un funcionario fiel a sus autoridades y a la misión que le habían encomendado, sin participar directamente en política. Craso error: en Caracas fue acusado de monárquico, no sin cierta razón, ya que el propio Bello alegaba en su defensa la notoria moderación de sus opiniones y conducta, que aún llegaron a hacerle mirar como desafecto a la causa de la Revolución. Da la impresión además de que Bolívar, que no dejaba de manifestar su aprecio por Bello como antiguo preceptor suyo, no le perdonó cierta frialdad que con motivo del incidente de la entrega de Miranda debió percibir en Bello, poco dado por naturaleza al culto a la personalidad que el Libertador había creado en torno suyo. Tampoco parecía olvidar que Bello no hubiera resuelto en Londres un encargo más prosaico que le había dado en relación con unas minas en el valle de Aroa de las que Bolívar era propietario por herencia y quería vender a ciertos ingleses. En cualquier caso, pretextando su enfrentamiento con el general Santander, con el que compartía desde 1821 el gobierno de la Gran Colombia, el Libertador declinó apoyar a Bello para un puesto diplomático a que aspiraba: él no se ocupaba de temas menores de las relaciones exteriores. Andrés Bello, para quien habían surgido además responsabilidades familiares, pues se casó en 1814 y tenía ya varios hijos, se vió en una situación económica desesperada y tuvo que recurrir a las amistades que le habían proporcionado sus contactos diplomáticos. Entre estas se encontraba Antonio José de Irisarri, encargado de la legación de Chile, amigo y admirador intelectual suyo. Le ofreció en 1822 un empleo como secretario, que dio paso a los años en que Bello ejerció como diplomático profesional. De la legación de Chile pasó a la de Colombia en 1825 bajo la dirección del plenipotenciario José Fernández Madrid. Pero los contactos chilenos, que venían de atrás, se mantuvieron, hasta el punto de que el embajador colombiano advirtió a sus autoridades de los tratos de Bello con la legación de Chile, donde se habían apreciado su competencia y sabiduría. Cuando Bolívar, sabedor de estos contactos, advirtió que no dejaran escapar al joven sabio a aquel “país de la anarquía”, era ya demasiado tarde. El contrato había sido firmado y Bello estaba en camino a Santiago de Chile, donde llegó en 1829 para nunca más partir.

Empezó así para él una nueva vida. Toda la cultura literaria, jurídica y diplomática que había adquirido en las brumas londinenses la puso ahora al servicio de la construcción del estado chileno, con la mirada puesta en la totalidad de las nuevas repúblicas de Hispanoamérica, precarias y necesitadas de una armazón institucional para sustituir el poder español. Aquí se puso de manifiesto la “pasión por el orden” que había sido siempre el norte de Bello. Abandonó sus estudios teóricos y literarios y se entregó a una incansable actividad de educador y divulgador. Un manual de derecho internacional adaptado a las necesidades de las repúblicas americanas que buscaban el reconocimiento internacional, otro de derecho romano, escritos de divulgación científica, la famosa gramática del castellano para uso de los americanos, el código civil chileno de 1855 que sirvió de modelo a otros países de la región… La lista es interminable, ya digo que en la edición venezolana llena 26 gruesos volúmenes. Chile supo agradecer la contribución decisiva de Bello a la construcción de la república, inicialmente bajo el gobierno oligárquico de Diego Portales. Le dió desde muy pronto altas responsabilidades en los ministerios de hacienda y de exteriores, le hizo senador en 1837 y rector vitalicio de la Universidad desde 1843. Acogido en la Real Academia Española de la Lengua en 1861, el prócer venezolano murió en 1865 reconocido por todos como el padre de una cultura humanística propiamente americana. Vivió su vida en un momento confuso, cuando aún estaba por consolidar la identidad nacional de las diferentes repúblicas, queriendo ser ciudadano de todas ellas. Los venezolanos tardaron en comprenderlo pero acabaron por aceptarlo como “profeta en su tierra”.

(CALDERA, Rafael: Andrés Bello; Monte Avila ed. Caracas, 1992.–GRASES, Pedro: Prólogo a Obra literaria de Andrés Bello; Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1979.–PICÓN SALAS, Mariano: Prólogo a Temas de Historia y Geografía en las Obras completas de Andrés Bello, tomo XIII, Caracas 1981.–BOCAZ, Luis: Andrés Bello. Una biografía cultural; Ed del Convenio Andrés Bello, Bogotá, 2000.–CROW, John A.: The Epic of Latin America; Univ of California Press, 1992)