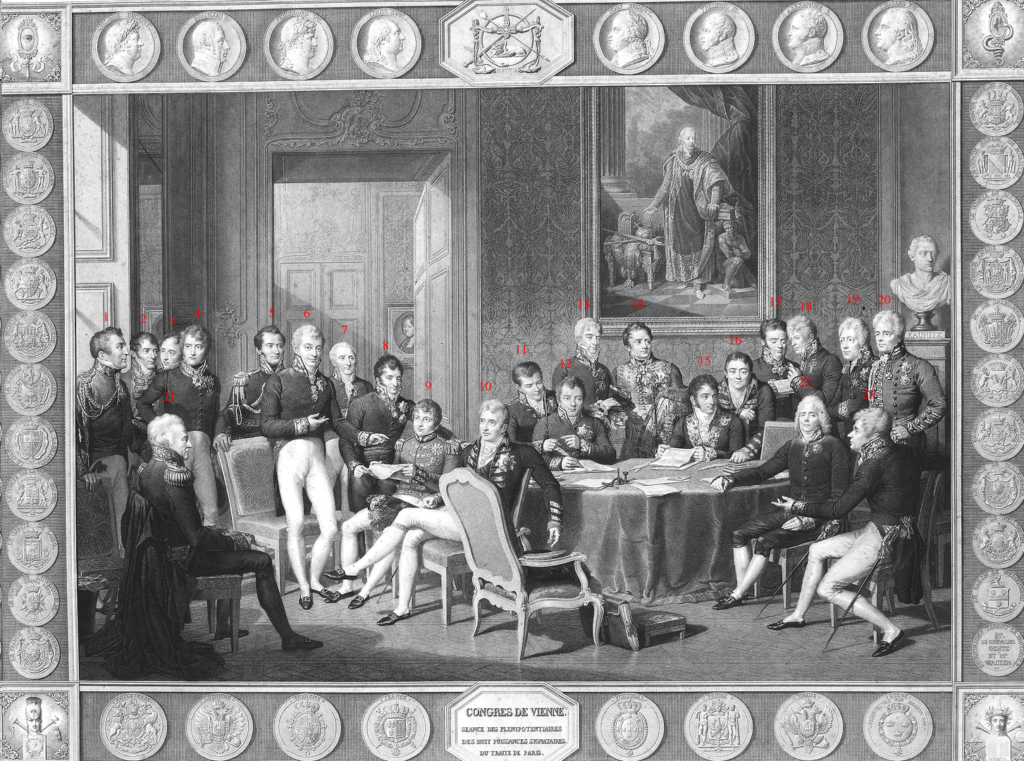

Viena, 1814

Jean-Baptiste Isabey: El congreso de Viena, 1814

Jean-Baptiste Isabey: El congreso de Viena, 1814

La palabra “civilización” es de amplio uso en el mundo de la cultura, la historia y la política. Tanto que tendemos a olvidar que nunca fue utilizada antes del siglo XVIII y que además nunca consiguió tener un significado claro y bien definido. Cuando los franceses empezaron a usarla, lo hacían solamente en los juzgados, donde el verbo civiliser indicaba que un proceso criminal pasaba a ser tramitado como civil. Sólo en 1752 apareció el término en una historia universal, una obra de Jacques Turgot que no llegó a publicarse. Ni siquiera Voltaire, que escribió una pionera historia de las civilizaciones (su Essai sur les moeurs, de 1756) les dió ese nombre. Pero pronto empezó a utilizarse como antítesis de la barbarie y como espejo de la sociedad francesa de la Ilustración en comparación con las demás. El mismo Fernand Braudel, que escribió también una amplia Grammaire des civilizations (1963) acaba conformándose con una noción instintiva del concepto, tras rastrear los múltiples significados que le han dado los historiadores. Para él una civilización “no es ni una economía determinada ni una sociedad concreta, sino aquello que a través de una serie de economías, de una serie de sociedades, se deja amoldar poco a poco”. Con esta resignada descripción impresionista concluye el sabio francés la introducción de su lúcido repaso a todas las civilizaciones.

Como veremos, esta confusión o vaguedad del significado no privó a franceses e ingleses de dar pronto un uso muy práctico al concepto de civilización, sin preocuparse demasiado por buscar una definición precisa, si bien en Inglaterra el Oxford English Dictionary definió ya en 1772 a la civilización como “un estado desarrollado o avanzado de una sociedad humana”. Los alemanes intentaron precisar diferenciando dos conceptos relacionados: cultura y civilización, que en su idioma tienen significados muy precisos. Se refiere el primero a las artes y las manifestaciones espirituales del quehacer humano mientras que la civilización es relacionada con los productos del progreso técnico y científico. Oswald Spengler quiso fundar en esta distinción toda una filosofía de la historia. Su famoso libro sobre La Decadencia de Occidente, de 1917, nos explica que cultura y civilización son dos momentos orgánicos del desarrollo de una sociedad, siendo el primero el de la plenitud creativa e intelectual, el segundo el período del agotamiento final o decadencia. Roma, en este análisis, sería la civilización práctica y material que cerró el ciclo de la cultura griega, el intelecto frente al “alma”, Sancho frente a Don Quijote. Fue un intento tardío de imponer una distinción que no ayudaba en la práctica. A pesar de ello la apoyaron con entusiasmo valiosos pensadores con la vista puesta en la justificación del imperialismo alemán. Así, Thomas Mann advertía contra el peligro de que “la civilización destruya la cultura…”

Ferdinand David: coronación de Napoleón

Ferdinand David: coronación de Napoleón

En el mundo de la política tales distingos, respetables como construcciones intelectuales, resultaban inútiles e incluso molestos, sobre todo cuando pretendían oponer la cultura alemana a la civilización francesa o inglesa. Los ingleses especialmente se empeñaron en defender su propia civilización, que como arma política tantos beneficios les reportó en el siglo XIX. Para empezar había que distinguir entre el concepto de civilización y la existencia de varias civilizaciones, las que el historiador Fernández-Armesto calificó de “placas tectónicas de la historia universal”. En principio, solo la propia era considerada una verdadera civilización y para ello se le atribuían determinados requisitos. En 1928, Clive Bell, un curioso personaje, crítico de arte y cuñado de Virginia Wolf, le dedicó a esta idea un librito en que definió las tres condiciones necesarias para que una persona pueda ser considerada “civilizada”: sentido de los valores, primacía de la razón y creencia en el progreso. En cuanto a las sociedades, a la altura de la civilización sólo pueden llegar éstas si cuentan con una minoría lo suficientemente adinerada y ociosa como para cultivar su cultura y transmitirla a los demás. Bell sólo admite que se hayan dado esas características en tres momentos de la historia: la Atenas de Pericles, las ciudades italianas del Renacimiento italiano y a Francia de la Ilustración. Como era de esperar, este autor considera que la civilización así entendida es el estado ideal del ser humano. El bárbaro y más aún el salvaje, por muy “buen salvaje” que sea, viven en condiciones infrahumanas: sus vidas son cortas, duras y embrutecidas, pues están sumidos en la ignorancia y la superstición. No podría entenderse que no quisieran ser civilizados y por tanto existe el deber de hacerlos progresar hacia los bienes del estadio superior de la humanidad.

En nuestra historia europea, sólo el descubrimiento de nuevos mundos en Asia y en América desveló la existencia de otras civilizaciones y la necesidad de encontrar la manera de tratar con ellas. La civilización de la Europa medieval era cristiana y prácticamente no concebía la posibilidad de que existieran otras. Sin embargo, pueden rastrearse algunos atisbos tempranos: si nos remontamos al año 1247 veremos un primer caso de relación entre el Cristianismo y otras civilizaciones. En ese momento, el papa Inocencio IV, inquieto por los avances hacia Tierra Santa del gran emperador mogol Buyuk, el nieto de Gengis Kahn, le envió a dos monjes como emisarios con una embajada bien definida. Le informaron de que como representante de Dios en la tierra el papa no sólo tenía autoridad sobre los cristianos sino también sobre los infieles. En consecuencia le conminaba “en nombre del derecho divino” a que desistiera de perturbar la posesión de las tierras donde había vivido el Salvador. Además, le informaba sobre su preocupación por la salvación de su alma e invocaba la gracia de Dios para que le ayudara a llevarlo fuera del error y hacia la fe cristiana. Aunque pasaron años antes de conocerse la respuesta, pues el viaje de los religiosos que cumplieron esta honrosa misión diplomática fue largo y arduo tanto a la ida como a la vuelta, aquella fue contundente: el gran mogol negaba en una carta notable toda idea de subordinación de su civilización a la autoridad papal: “no entiendo tus palabras queriéndonos atraer al bautismo ni queriéndonos expulsar de las tierras que hemos conquistado. Son orgullosas e impúdicas: cuando nos quieres convertir en cristianos nestorianos, ¿cómo sabes tú en verdad a quién absuelve Dios ni a quién otorga su merced?”

Mauricio Rugendas: navío de esclavos

Mauricio Rugendas: navío de esclavos

Dos siglos después de esta primera confrontación de lo que después llamaríamos civilizaciones, los descubrimientos de nuevos países e imperios a partir del siglo XV convencieron a los europeos de que su civilización no era la única y les obligaron a formular un modelo de relación con las demás. El papa Alejandro VI aplicó todavía una concepción medieval del derecho a la adquisición de territorios y así favoreció todavía en 1493 a Portugal y España otorgándoles la posesión del océano y del nuevo continente americano. Pero desde el dominico español padre Victoria y el holandés Grocio se vino a aceptar que las otras civilizaciones habrían de tener un acceso aunque limitado a los beneficios de un orden jurídico que regulara las relaciones entre ellas. Victoria negó por primera vez que el papa tuviera autoridad fuera del mundo cristiano para otorgar territorios en feudo y fundamentó el primer atisbo de derecho internacional al proclamar el derecho de los pueblos a comunicarse entre sí por el comercio. Sólo si un pueblo negaba este derecho y el de predicar la religión verdadera cabía someterlo por la fuerza. La reforma protestante fue más allá, pues negó por principio cualquier autoridad del papa para distribuir las tierras aún por descubrir. La noción de una civilización basada en la religión cristiana empezó así a resquebrajarse y en 1648 la paz de Westfalia, tras la guerra de los Treinta Años entre católicos y protestantes, comenzó la deriva hacia una construcción del derecho internacional basado sobre todo en la voluntad de los Estados, es decir en principios jurídicos laicos, lejanos de concepciones medievales. Por si acaso, los Estados siguieron utilizando terminología religiosa e invocando a la Santísima Trinidad como garante de los tratados,

J.H. Elliot escribió con elocuencia sobre el efecto que el descubrimiento de América tuvo sobre la cohesión y la imagen de la propia Europa. Fue necesario que los Estados definieran los principios de sus relaciones mutuas y los que debían regir la relación del conjunto hacia las civilizaciones exteriores. Era el mínimo requisito para que la competición entre ellas fuera del espacio europeo pudiera desarrollarse con algún orden. Así fue desarrollándose la idea de lo que más tarde se llamaría un “standard mínimo de civilización”, la idea de que los estados debían poseer un sistema jurídico que ofreciera garantías de seguridad gracias a un gobierno viable y respetuoso con ciertas normas de convivencia internacional. La idea de civilización tardó poco en ser descubierta como medio de influencia y fueron los británicos los que hicieron un uso intensivo de ella cuando les llegó el momento de ser la potencia dominante en Europa y en el mundo. Implícita en los arreglos del Tratado de Utrecht de 1714, salíó a la superficie claramente en Viena un siglo más tarde en las decisiones del Congreso que reorganizó las fronteras en el mapa europeo tras las perturbaciones ocasionadas por la Revolución francesa y las guerras napoleónicas. Como parte del Acta General del Congreso, el 9 de junio de 1815 las potencias dominantes aprobaron una Declaración sobre la abolición del tráfico de esclavos (Declaration contre la traite des négres, en la versión francesa) en la que se empleó por primera vez la civilización como concepto jurídico y se declaró a la trata contraria a sus principios. Los británicos habían trabajado intensamente en la abolición desde la independencia de sus colonias en Norteamérica e incluso habían concluido tratados bilaterales abolicionistas con ciertos estados, incluidos Portugal, España y los propios Estados Unidos, ya antes de la Conferencia de Viena. Sus razones eran desde luego, humanitarias, aunque por fortuna para ellos coincidían además con sus intereses comerciales en las posesiones del Caribe. El apoyo algo reticente recibido de parte de las potencia europeas permitió a los británicos declarar “cuasi-pirata” a todo buque que transportara esclavos y someterlo a inspección por los buques de su armada, única que podía imponer su autoridad en los mares.

El concepto de civilización se generalizó a partir de entonces como arma retórica. En la emancipación de las colonias españolas en centro y sur de América, a cuyo reconocimiento se oponía España mientras estaba librando contra ellas las guerras de independencia, volvió a surgir la idea de una sociedad de sociedades civilizadas, sometidas por tanto a ciertas normas comunes y beneficiarias de ellas. Frente a las protestas del gobierno español, el ministro inglés Lord Canning le remitió una nota el 25 de marzo de 1825 en que declaraba que la Gran Bretaña, que tenía tratos con las colonias rebeldes que se habían declarado independientes, se veía obligada a reconocer su existencia política como estados civilizados. De lo contrario quedarían en un estado de irresponsabilidad en sus relaciones internacionales y sus habitantes se verían tratados como piratas y proscritos, lo que consideraba “demasiado monstruoso”. Cuatro condiciones, sin embargo, debían cumplir los aspirantes al reconocimiento: 1. Haber declarado públicamente su independencia; 2. Controlar la totalidad del territorio; 3. Tener un gobierno “razonablemente consistente y estable”; y 4. Haber abolido la trata de esclavos.

La combinación de la abolición con la idea de una “sociedad de naciones civilizadas” acabó para siempre con un concepto de comunidad internacional basado en la religión y restringido a las potencias cristianas de Europa. En un mundo ya plenamente globalizado hubo que prescindir del concierto europeo restringido en el siglo XVIII y de la idea dinástica y cristiana de la Santa Alianza para expandir el ámbito del derecho internacional en la época del colonialismo. Un paso decisivo en este proceso de secularización lo ofreció el caso de Turquía. El Tratado de París de 1856 por el que se pactó la paz posterior a la guerra de Crimea declaraba que La Sublime Puerta era “admitida a las ventajas del derecho público y del concierto europeo”. En esta guerra, Gran Bretaña, Francia y Austria se aliaron contra la pretensión de Rusia de destruir el imperio Otomano ya en decadencia para conseguir libre acceso al mediterráneo a través de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos. Esta vez la propaganda británica fué dirigida contra Rusia (el “oso ruso”), presentada como una potencia bárbara en contraposición del imperio Otomano, musulmán pero reformista. El interés evidente de los británicos de evitar la competencia rusa en sus rutas mediterráneas hacia el Oriente Medio y la India fue mezclado confusamente con argumentos religiosos. Los franceses alegaban la protección de las minorías católicas en el imperio, pero también los rusos se consideraban protectores de los cristianos ortodoxos. Venció la realpolitik y el Imperio otomano pudo mantenerse aún hasta la Primera Guerra Mundial. Eso sí, para que el sultán tuviera el apoyo total de las potencias opuestas a Rusia, tuvo que aceptar una serie de compromisos coincidentes con la definición del standard de civilización que se había ido perfilando en este y otros conflictos: un gobierno efectivo que garantizara la seguridad de las vidas y los bienes de los extranjeros y especialmente el derecho de las minorías religiosas al respeto de sus creencias y prácticas. El sultán aceptó “voluntariamente” estas condiciones. Incluían el mantenimiento del régimen de Capitulaciones, es decir la práctica exención de los occidentales a la jurisdicción otomana y su sometimiento exclusivo a la de sus propios cónsules en Estambul.

—–

(CLARK, Ian: Legitimacy in International Society; Oxford UP, 2005.–BRAUDEL, Fernand: Il mondo attuale (Grammaire des civilizations), Einaudi, Turín 1966.–Id: La historia y las ciencias sociales; Alianza ed. 1968.–BELL, Clive: Civilization; Pelikan Books, Londres 1928.–SPENGLER, Oswald: The Decline of the West; A.Knoff, Nueva York 1969.–BOWDEN, Brett: The Colonial Origins of International Law. European Expansion and the Classical Standard of Civilization; Journal of the History of International Law 7, 2005.– FERNANDEZ-ARMESTO, Felipe: Millenium. Scribner, Nueva York, 1995)