Nueva york, 1853

Herman Melville, por Joseph Oriel Eaton, 1870

El ucraniano Nikolai Gogol (1809-1852) era un alma inquieta, no tenía nada que ver con Las almas muertas de su principal novela. Fue viajero impenitente por toda Europa y romántico con todos los ingredientes necesarios, incluidos un tardío misticismo y grandes apuros económicos. Tuvo que paliarlos trabajando en oscuros empleos de la burocracia o de la enseñanza hasta que empezó a ser reconocido como el gran genio que fue. En la colección de cuentos Las historias de San Petersburgo, que publicó en 1842, incluyó uno titulado El capote, que inauguró una moda literaria consistente en parodiar las vidas y las mentes de los funcionarios y empleados de bajo rango. Gogol empieza la historia reconociendo que ciertos escritores se divierten y hacen sus bromas obedeciendo la digna costumbre de atacar a aquellos que no pueden devolver los golpes. Su personaje principal lleva un nombre de risa: Akakij Akakievitch y cuando lo bautizaron ya se vio por sus que iba para funcionario. Cuando se desarrolla la acción, Akakij no tiene una edad determinada, parece que ha nacido ya calvo y vestido con el uniforme de trabajo. Su oficio es el de copista y lo ejerce con total devoción: trabaja, se nos dice, con amor. Nunca se supo que hubiera cometido un error, nunca rehusó una orden de copiar, aunque el que se la diera no fuera la persona competente para hacerlo. Copiaba a la perfección hasta en las horas de soledad en su modesta pensión, incluso se inventaba originales con los que trabajar para pasar el tiempo. Soportaba estoicamente las burlas de sus colegas jóvenes y el trato despectivo de sus superiores. En una ocasión quisieron ofrecerle un trabajo de mayor enjundia y él lo rehusó horrorizado, pues prefería limitarse a copiar. A las burlas responde siempre con la misma frase: Dejadme en paz, ¿por qué me insultais?. Parecía pensar, como tantos otros subordinados víctimas de jefes arbitrarios: primero te atropellan y luego no te lo perdonan. Uno de los bromistas, cae en la cuenta de la crueldad de su comportamiento y oye en su interior la voz divina: ¿no soy yo tu hermano?

El resto de la historia mezcla realismo con fantasía: el pobre burócrata tiene que comprarse un capote para resguardarse del frío, se lo roban, aparecen fantasmas, muere abandonado. Pasan tantas cosas que los intérpretes del cuento no saben si en realidad por debajo de la anécdota nos está contando Gogol una historia completamente distinta. El capote es una narración muy original, totalmente romántica en la estela de E.T.A. Hoffmann y tuvo una repercusión inmediata. Dostoievsky se inspiró en ella para su primera novela, Pobres gentes, que publicó en 1846. Pocos años después, de la pluma de Hermann Melville salió a la luz la obra maestra del género funcionarial: Bartleby. Nos encontramos de nuevo con un copista muy especial. Recientemente admitido con todas las recomendaciones en el bufete de un abogado de Wall Street, Bartleby es un copista ejemplar, limpio y puntual, no se mueve del rincón semiprivado que le han asignado en la oficina, vive prácticamente en ella y come solamente bollos de jengibre. Es afable y educado con sus extraños compañeros de oficio, Turkey y Nippers, que turnan su nerviosismo y agresividad en horarios de mañana y tarde. Bartleby tiene solo un defecto: no está dispuesto a hacer otra cosa que no sea copiar, no hace recados ni participa en el control de las copias con sus compañeros y su jefe. A cualquier requerimiento que no sea copiar, incluso cuando le piden explicaciones por su extraña conducta, Bartleby replica con su frase favorita: preferiría no hacerlo. De ahí no hay quien le saque. El jefe, que es a la vez el narrador del cuento, le ruega que reconsidere su actitud, se desespera por la monótona respuesta del empleado y su indiferencia ante las justas protestas de sus compañeros. En un estado de resentimiento nervioso, acaba mudando la oficina a otro edificio para librarse de él. Bartleby muere al final en un asilo, desahuciado, enfermo y siempre pasivo ante las desgracias. El jefe oscila entre los accesos de cólera y la llamada de la caridad, recordando la frase bíblica: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Aquí nos reencontramos con los sentimientos de culpa que provoca, como en el cuento de Gogol, la patética situación del empleado. El jefe de Bartleby, incapaz de actuar, reconoce que, más allá de otras consideraciones, la caridad opera como un principio ampliamente sabio y prudente, una gran garantía para quien la practica,

No es difícil ver al propio Melville retratado en algunas de las consideraciones del jefe de Bartleby. Al contrario que el impertérrito oficinista, el escritor tuvo una vida bien agitada. A la muerte de su padre tuvo que trabajar como empleado en un banco y de vez en cuando tenía que aceptar por necesidad empleos menores en los negocios de sus hermanos, uno comerciante en pieles, abogado el otro. En el intervalo entre sus destinos burocráticos, Melville viajó ampliamente, a Europa y a los mares del Sur como marino en un ballenero y en un buque de la marina americana. Su obra maestra, Moby Dick se sitúa en 1831, en el ecuador de sus años creativos. Antes había contado sus aventuras marineras en novelas de diversa calidad. Después, casado e instalado en la granja Arrowhead en las montañas Berkshires de Massachussets, alternó el trabajo del campo con la colaboración en revistas literarias. Bartleby fue en 1853 su primera contribución al Putman’s Monthly Magazine. Siguieron algunas más en los próximos seis años de productividad literaria, que acabaron con el fracaso de su novela Pierre or the ambiguities.

Gregory Peck como capitán Ahab.

Gregory Peck como capitán Ahab.

Al final de muchas vicisitudes sus amigos intentaron sin éxito conseguirle un puesto de cónsul en algún destino lejano y tuvo que conformarse con un modesto empleo en la Aduana de Nueva York en el que se mantuvo hasta el fin de sus días. El cuento de Bartleby acaba con una extraña exclamación: Ah, Bartleby!, Ah, Humanity. El narrador parece contrastar la actitud insondable del copista con su propia existencia atormentada por las dudas y por los fracasos, por buscar en la lejanía la paz que el ser humano sólo puede encontrar en su interior. También por la obsesión religiosa que detiene la mano del jefe a la hora de ejecutar su sentencia contra el empleado transgresor, cuya resistencia pasiva parece inspirada más en vagos recuerdos de la filosofía oriental que en el mandamiento de la Biblia

En contraste con Gogol y Melville, Franz Kafka (1883-1924) fue un funcionario ejemplar, querido por sus compañeros y apreciado por sus superiores por su competencia, sentido de la iniciativa y perfeccionismo en el cumplimiento de sus deberes. Obtuvo en 1906 el título de doctor en derecho en la universidad Carolina de Praga y muy pronto, cuando tenía sólo 24 años, las influencias familiares le consiguieron un empleo en la compañía italiana de seguros Assicurazioni Generali, en su imponente sede en plena plaza de san Wenceslao. Los horarios eran largos, de ocho de la mañana a seis de la tarde, y la paga, que era corta en opinión de Franz. Él tenía una vocación de escritor muy exigente, necesitaba tiempo para escribir y lo encontró cambiandose de empleo, siempre dentro de la misma especialidad. La Compañía de Seguros de Accidentes de Trabajo era una entidad pública austríaca, fruto de la política social de nuevo cuño inventada por el canciller Bismarck tras las revoluciones de 1848 con objeto de contrarrestar “las peligrosas aspiraciones de la socialdemocracia”.

Nueva York en tiempos de Melville

Nueva York en tiempos de Melville

La galopante industrialización de finales del siglo XIX hizo ver a las autoridades que el equilibrio social requería urgentes medidas para paliar los rigores del trabajo asalariado. Austria-Hungría siguió pronto el ejemplo bajo la fuerte presión alemana y aprobó en 1885 sus propias leyes de seguridad social. La compañía en la que trabajó Kafka tenía siete sedes en todo el imperio, la más importante de ellas en Praga. Como correspondía a un principiante, acogió al pulcro joven praguense, que hablaba y escribía tanto el alemán como el checo, en sus rangos inferiores. Le encargaron redactar informes y cartas y pronto se percataron de la precisión del lenguaje que utilizaba aún en los documentos más anodinos, su capacidad para formular literariamente los conceptos jurídicos, para describir con belleza los “supuestos de hecho” de los casos que había que resolver. Kafka fue ascendido pronto de categoría y fue escalando los niveles de responsabilidad. llegó a puestos de dirección importantes hasta que la tuberculosis le obligó a partir de 1917 a pedir largas bajas por enfermedad y finalmente una jubilación anticipada. Era, como tantos otros, un escritor a tiempo parcial, tenía que dedicarse a su arte por la noche. En algunas cartas tempranas a su prometida Felice Bauer, se quejaba de la soledad del trabajo y de la dificultad de concentrarse en la escritura. Pero lo cierto es que el final de su vida se mostraba satisfecho y agradecido con el trabajo. A Milena Jesenská, su tardía novia berlinesa, intelectual y algo despreciativa del funcionariado, le escribió más de una carta en la que defendía a su compañía: ha sido mi vida, me ha protegido, ha sido mi castillo, el Feste Burg del himno protestante. No hay más que ver la pomposidad algo irónica del lenguaje con la que solicitaba sus bajas por enfermedad. Y la pulcritud con la que redactó los informes anuales de la compañía y los dictámenes jurídicos que describian con exactitud la peligrosidad de las máquinas con las que tenían que trabajar los obreros.

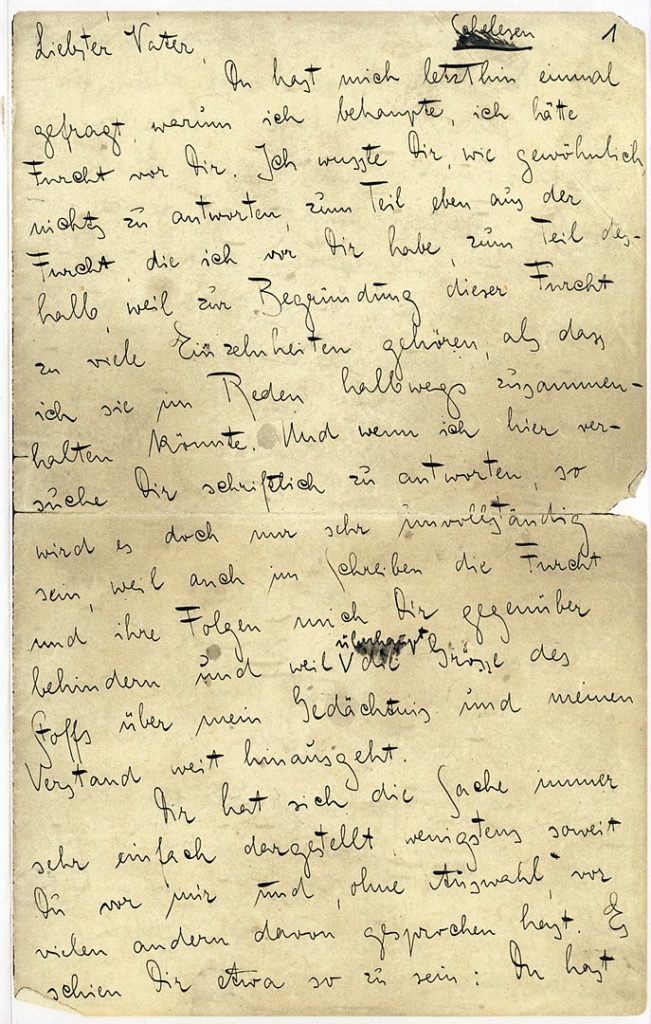

Kafka, manuscrito de la Carta al Padre

Kafka, manuscrito de la Carta al Padre

A pesar de ello, los intérpretes de la obra de Kafka no han podido resistir en general la tentación de ver en su obra una especie de denuncia general de la burocracia y sus métodos, una queja amarga por su propia vida de escritor frustrado. Y es verdad que la experiencia profesional de Kafka le dió acceso abundante a las circunstancias de la vida laboral y a los métodos de las grandes organizaciones administrativas que surgieron en su momento para abarcar crecientes competencias en el mundo social que antes estaban confiadas a la caridad. Kafka conocía todo eso con precisión y su prosa administrativa aparece una y otra vez en sus novelas y en sus cuentos. Entonces, ¿hemos de pensar que mintió cuando se mostraba tan integrado con su trabajo? ¿Mintió más bien cuando describió los horrores de la burocracia en El proceso y El castillo?

No hay que confundir mentira con ficción, como hace años le oí explicar lúcidamente al escritor Javier Marías. Es ciertamente posible mentir en la ficción pero entonces se notará que no es buena ficción. La buena ficción tiene que resultar verdadera. Kafka no mentía, simplemente usaba los materiales de su experiencia personal y profesional para crear un mundo ficticio, eso sí con una pasión aparentemente fría y precisa. Usaba en sus novelas el lenguaje que había aprendido y practicaba en años de trabajo burocrático. A la inversa, sus informes sobre seguros rozan a veces la ficción y la fantasía, como se puede comprobar en la abundante muestra de estos escritos que publicó en 1984 Klaus Hermsdorf. En El proceso retrató Kafka de modo fragmentario el mundo de la justicia, o más bien de la injusticia. Los personajes de la burocracia judicial de niveles ínfimos son el blanco de su acerada crítica. Conocen los detalles mínimos de las causas de las que se ocupan pero sólo de manera parcial, porque no tienen acceso al resto de las actuaciones ni saben cual es el contexto de la parcela que tienen encomendada. Aunque parecen tranquilos, escribe Kafka, están todos ellos agitados, nerviosos, son como niños por su extrema vulnerabilidad interior, una tendencia a alterarse que se muda rápidamente en alegría…están perdidos en la jerarquía de las instancias, totalmente separados de la vida y la sociedad. Son “neurasténicos”, insomnes (como Kafka), embebidos en la ley y privados del sentido de lo humano.

El Castillo va un paso más allá en su definición del mundo funcionarial. Es curioso porque Kafka escribió esta novela en torno a 1922, al tiempo que manifestaba a Milena su agradecimiento por la empresa que lo había acogido toda su vida y a la que ahora le pedía un retiro digno. En El Castillo, de la psicología del empleado pasamos al desarrollo de una filosofía sobre el aparato. La explican los diferentes personajes en sus conversaciones con K., el agrimensor que llega a tomar su puesto y no consigue ser recibido por las autoridades que lo han contratado. Algunas veces lo hacen con la extensión y solemnidad propias de documentos administrativos muy similares a los escritos que él redactaba para la compañía de seguros. El foco se pone ahora sobre la distancia entre el aparato y los administrados. El insomne secretario Momus y el alcalde del pueblo se pierden en disquisiciones sobre la perfección del funcionamiento de la administración. Las distintas secciones están tan divididas y lejanas entre sí que nadie sabe cual es el contenido real de la solicitud que hay que resolver. De este modo, el agrimensor no puede trabajar porque las instancias no se ponen de acuerdo sobre quién sea el órgano competente para tomar las decisiones necesarias. No se permite que existan lagunas y todo requiere hacerse con tal coherencia lógica que al final el resultado es la inacción, cuando no la arbitrariedad.

—–

GOGOL, Nikolai: The overcoat, en The Collected Works; Alcyon.Classics, Kindle version.–MELVILLE, Herman, introd by Harold Weaver: Bartleby, en Billy Bud Sailor and other Stories; Penguin Books, 1979.–KAFKA, Franz: Amtliche Schriften (Essay by HERMSDORF, Klaus); Akademie-Verlag, Berlín 1984.–Id. Das Schloss, Fischer Verlag, Frankfurt 2001.–REKLAM. Varios autores: Interpretationen Franz Kafka. Romane und Erzhälungen)